第3章:北タイ陶磁の仏教文様

1.大乗仏教の宇宙観

スコータイ王国の社会は、大乗仏教の宇宙観によって支えられていた。王国の創始者シーインタティットは、1240年頃即位し1270年頃まで王位にあったと考えられている。以後、約200年にわたり九代の王が続くことになる。スコータイ王国社会は大乗仏教の宇宙観によって支えられていた。

その約200年間、タイ族はシーサッチャナーライに数々の宗教建築を建造した。遺構の中で最も古いワット・チャンロームは、6年の歳月を費やして城市の中央に造営された。ワット・チャンロームの様式はスリランカに由来し、古都アヌラーダプラ文化の将来であることが濃厚と云われている。その仏塔は、仏教の宇宙観表す須弥山をイメージしたもので、東向きにラテライトで築かれていて、仏像が並んでいる壁龕の下に基壇の四方を囲むように像の群れが、全身を表した形で備え付けられている。しかし、この仏塔は、インドラ神の化身となったシーインタラティットの霊廟として建立されたであろう。

タイ族がインドラ信仰を受け入れたのは早い時からであろう。10世紀前後に生まれたと思われる神話や伝説の中にも、インドラ神が起こした大洪水から、牛飼いが牛を護ろうとして山を持ち上げたという洪水神話や、インドラ信仰にまつわるプラ・ラーフー神話で彩られている。

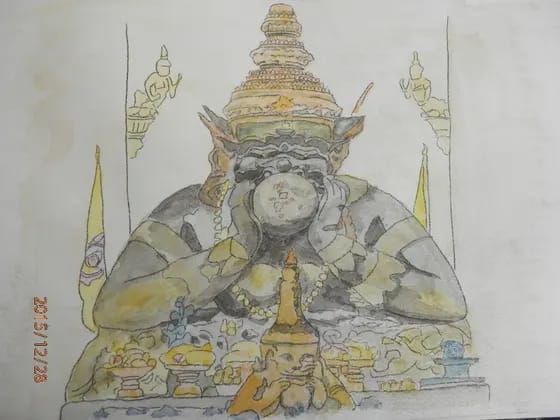

プララーフー

シーイントラティット第三子である第3代ラームカムヘーン王の時代、領土拡大によって急成長を遂げ大国となった。その孫のリタイ王(在位・1349-1369年)の時代に至ると、大乗仏教から上座部仏教に深く傾倒して三界教(トライプーム)を著し、地獄と極楽のことを明確に説いている。

ラームカムヘーン王により急成長を遂げたスコータイ王国に北接する北タイの地では、メンラーイ王がランナー王国を建国した。

メーンライ王は、1296年チェンマイ建都にあたり、大乗仏教の宇宙観を採用した。建都の際、王宮を兼ねたであろうワット・チェンマンを建立した。ワット・チェンマンのモンドップ①に祀られているプラ・スィラーなる仏陀の彫像をもつ石碑は、スリランカに由来するものといわれている。

ワット・チェンマン モンドップ

ワット・チェンマン チェディーチャンローム

また境内のチェディー・チャンロームは、基壇に15頭の象が造形され、それに支えられた仏塔である。この仏塔はランナー様式と云われているが、先のプラ・スィラー同様スリランカとのつながりが感じられる。

ランナー王国における大乗仏教の宇宙観について記しているが、ワット・チェンマンの建立と共に、都の中央に須弥山に擬した仏塔とラック・ムアン(都の柱)と呼ぶ祠堂を配し、その北に王宮を置くという構成は、アンコールやスコータイと同じくインドの世界観そのもであった。その仏塔がワット・チェディールアンであり、それを囲うように8つの方角に寺院を建立した。それは王朝の繁栄がもたらされ、首都を守護することを祈願するためのものであった。

2.北タイの三界教世界

三界経は「悪いことをすると地獄に墜ちる」という因果応報の観念を説き、地獄の様子を体系化して描き、民衆にも生々しく且つ分かりやすい形で、上座部仏教を説明した。三界経はインドに始まり、スリランカやビルマ、タイなどパーリ語によって記された上座部仏教の教理書である。タイでは「トライプーム・プラルアン」がスコータイ朝の5代リタイ王(在位1354-1376)によって1345年あるいは1359年に、約30種の経典類を資料に編纂された。仏教的宇宙観に従って国王=須弥山というイメージを使用し、タイ国民の支配と統合のイデオロギーとして用いた。バンコクのワット・サケット(別名:プー・カオ・トーン)に行くと、先述の事柄をベースとした壁画を見ることができる。

ワット・サケット 須弥山図

壁画を見ていただくと、須弥山は七つの山脈に囲まれ、その間は大海であり、セオリー通りの須弥山図である。須弥山の頂上には善見城が見へ、各山脈の頂に三十三天が描かれている。釈迦は母が死後住まう須弥山に降下し、説法を説いたという。

この壁画は、上座部仏教の宇宙観トライプームの描写、とくに須弥山頂上(写真上方向で途切れている)に棲む、インドラ神をはじめとする神々の住まいが、描かれている。

須弥山の麓に位置するヒマパンの森、アノータタ(現:マナサルワール)湖とそこから流れ出る河川(必ず4方向)。須弥山を取り巻く海や4大陸、地底の地獄や餓鬼世界が描かれている。

以上はスコータイからラタナコーシン朝下の事柄である。では北タイではどうであろうか。残念ながらチェンマイで上述の壁画を見た経験がない。以下は、先日ワット・プラシンで目にしたことからの、中世のランナーでのトライプーム世界を考えてみた。

写真はチェンマイ国立博物館所蔵の1726年製の漆塗り・仏足跡の複製品である。中央は法輪、踵に位置する部分は須弥山となる。これを見ると、中央に須弥山(黒漆)左右に七つの山脈(鉛筆のような螺鈿で表現)そして両サイドに鉄囲山(てっちせん)を見る。

写真はワット・プラシンのプラシン仏で、その背後にはチェディーが描かれている。このチェディーは須弥山を表現している。さらに燭台を拡大すると、次の写真となる。

この燭台はSattaphanと呼び、ナーガと須弥山を模したランナータイ独特のものである。ここにも須弥山が描かれている。当該ブログ訪問の方々には、長文にお疲れかと思うが、中世のランナー世界の民衆は、これらのトライプーム世界観でランナー王に飼いならされたことになる。

3.陶磁器の仏教文様

上記の背景は陶磁器の文様にも及んだ。シルパコーン大学のサーヤン教授は、ナーンのジェーリアン古窯址の発掘調査で出土した壷の耳や線刻文様が、仏教の宇宙観を示すものとして、以下のように説明しておられる。

櫛歯による波状文は海を、2筋の線刻の間の帯は陸地を表し、それは須弥山を含む九山八海を示すという。教授によれば、これをMount Sumeru Systemと呼んでいる。(写真添付 略)

褐釉印花文盤の仏教文様もそうである。写真の毘盧遮那仏画像をご覧いただきたい。中央部に描かれた宇宙の大海を象徴する籠の形をした須弥山は、2匹の蛇に取り巻かれ、その上に獅子がうずくまっている。その下には向かって左に疾駆する馬がいる。

その文様が下写真のように、盤を飾る文様として出土している。

ナーン・ジェーリアン窯址出土

写真が見づらいのでスケッチすると、以下のようになる。

更には双魚まで描かれている。このような文様は、密教系の後期大乗仏教のそれにみることができる。中世の北タイは13世紀に上座部仏教が伝搬するまで、ヒンズー教や大乗仏教の混じった宗教が信仰されていたのである。

参考文献

東南アジアの古陶磁9 富山市佐藤記念美術館刊

東南アジアの古美術 関千里 めこん社

The chiangmai chronicle (チェンマイ年代記) David K

Ceramics from the Thai-Burma Border Sumitr Pitiphat

Ceramics in LanNa By Sayan Praichanjit

山野正彦氏の論文「タイの仏教寺院壁画における景観とコスモロジー表現」

<了>