<続き>

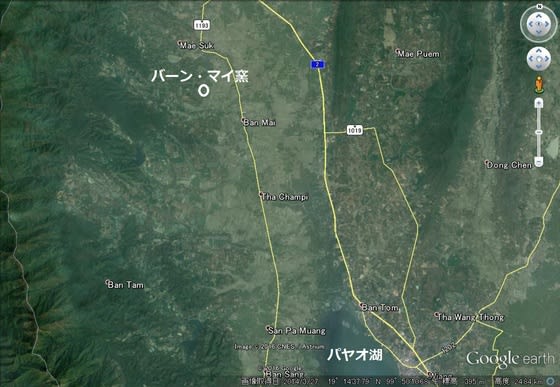

<パヤオと中国陶磁>

●磁州窯との関係(2)

前回は、磁州窯と北タイ諸窯の関係を文献からみてきた。最も正確であろう中国側文献には、スコータイ朝の入貢、ランナーへの南征とランナーの入貢記事しか記載されておらず、陶芸技術や陶工の移動については、何も記載されていない。

しかし、近世の編纂ではあるが、年代記集成には磁州窯と龍泉窯の陶工云々が、伝承されていることを述べてきた。

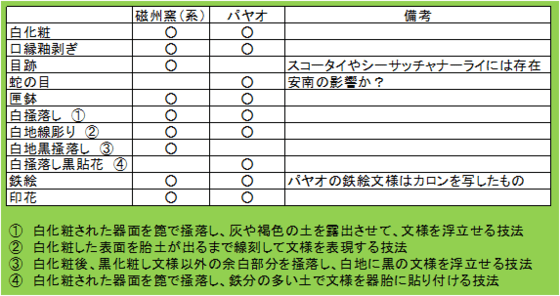

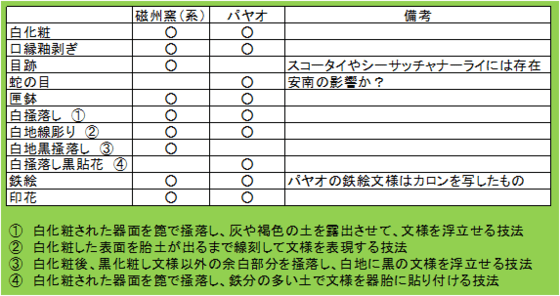

今回は、パヤオ(一部北タイ諸窯の事例を含む)と広義の磁州窯(系)との類似性を比較してみたい。

陶磁器(製品)および技法、窯構造全般にわたる比較が必要である。先ず窯構造であるが、磁州窯は半倒焔式の饅頭窯であるのに対し、パヤオのそれは横焔式単室窯で、やや違いを示している。

陶磁器(製品)および技法、窯構造全般にわたる比較が必要である。先ず窯構造であるが、磁州窯は半倒焔式の饅頭窯であるのに対し、パヤオのそれは横焔式単室窯で、やや違いを示している。

焼成技法としては、双方共に匣鉢を用いている点である。但しパヤオ窯群全てが匣鉢を用いていたかどうかについては疑問がある。しかし、その匣鉢が似ていると思っている。

(磁州窯匣:出典「磁州窯瓷・王建中著」)

(磁州窯匣:出典「磁州窯瓷・王建中著」)

(ウィアン・ブア窯群匣:出典「陶磁器・パヤオ」)

(ウィアン・ブア窯群匣:出典「陶磁器・パヤオ」)

双方共に寸胴形で縦方向が長い(高さがある)。磁州窯は口縁釉剥ぎをし、窯道具を使って伏せ焼の重ね焼き、ないしはトチンを使った重ね焼きのための、縦長であろう。一方パヤオは口縁と口縁、底と底の重ね焼きのための縦長であると理解したい。双方に重ね焼きの方法はことなるものの、縦長の匣鉢を用いたことに、何やら暗示するものがありそうである。

さて、冒頭の一覧表に戻る。似たものだけを集めて表にしたとの誹りを受けるとも思われるが、抜けているのは、先の窯構造と轆轤の形態と回転方向、器体の形状である。窯構造については前述した。

轆轤であるが、王建中著「磁州窯瓷」によると、石製円盤とそれを支える中心軸から構成され、手回しであるという。そして回転方向は右である。また大きな甕などは、2個の円盤が使用され、専従の轆轤工によって回された円盤の回転は、ベルトで大きな円盤に伝えられ、陶工はその大きな円盤で轆轤ひきすることになる。

(100年前のチェンマイの陶工と轆轤:出典「陶磁器・パヤオ」)

(100年前のチェンマイの陶工と轆轤:出典「陶磁器・パヤオ」)

上の写真が中世も使われていた保証はなにもないが、磁州窯と同じように2つの円盤がベルトを介している。手前の轆轤工が轆轤を回転させ、奥の陶工が作陶している構図は磁州窯と同じである。但し中世のパヤオはどうであったろうか?

磁州窯はトチンによる目跡が残るが、パヤオでは蛇の目である。この重ね焼き手法は、経由地安南の影響かと思われる。さらに窯詰め方法は異なるものの、口縁釉剥ぎは双方共に共通している。

器物の装飾技法については共通点が多い。先ず鉄絵である。鉄絵の初出が磁州窯にあることは論をまたない。この鉄絵がパヤオに存在することにびっくりした。しかし、このパヤオの鉄絵はカロン風で、安南経由カロンで定着したものを、パヤオで模倣したものである。下の写真がそれであるが、胎土はカロンに比較し非常に粗く、パヤオの特徴そのものである。

(出典:「陶磁器・パヤオ」)

(出典:「陶磁器・パヤオ」)

(出典:「陶磁器・パヤオ」)

(出典:「陶磁器・パヤオ」)

白化粧は双方共通で、白化粧後の装飾方法も共通点が多い。その一つが白掻落とし技法である。

(白掻落とし 出典:「磁州窯瓷・王建中著」)

(白掻落とし 出典:「磁州窯瓷・王建中著」)

(白掻落とし ワット・リー付属博物館収蔵)

(白掻落とし ワット・リー付属博物館収蔵)

磁州の白地黒掻落しは、パヤオに存在しないが、同じような視覚効果を狙う装飾手法として、白掻落し黒貼花がある。それらを写真で比較する。

(白地黒掻落とし 出典:「磁州窯瓷・王建中著」)

(白地黒掻落とし 出典:「磁州窯瓷・王建中著」)

(白掻落し黒貼花 ワット・リー付属博物館収蔵)

(白掻落し黒貼花 ワット・リー付属博物館収蔵)

白化粧後二重圏線を掻落とし、その上から黒土を貼り付けている。これは磁州の白地黒掻落しに勝るとも劣らない技法である。胎土と白化粧土、装飾用の鉄分の多い黒土の剥離を起こさせないためには、同じような熱膨張と収縮に耐える必要がある。つまり、焼成時と冷却時に問題がないようにするための、知識が不可欠であり熟練を要す。これがパヤオの陶工で出来たことに、驚きを禁じ得ない。

以上、支離滅裂の比較説明の感を免れないが、磁州窯(系)とパヤオを比較してみた。比較すべき技法や装飾方法に、余にも共通点が多く、単なる偶然として無視する態度はとれそうもない。先達、先輩諸兄の磁州窯影響論は、それなりの説得力を持つものと解したい。

<続く>

<パヤオと中国陶磁>

●磁州窯との関係(2)

前回は、磁州窯と北タイ諸窯の関係を文献からみてきた。最も正確であろう中国側文献には、スコータイ朝の入貢、ランナーへの南征とランナーの入貢記事しか記載されておらず、陶芸技術や陶工の移動については、何も記載されていない。

しかし、近世の編纂ではあるが、年代記集成には磁州窯と龍泉窯の陶工云々が、伝承されていることを述べてきた。

今回は、パヤオ(一部北タイ諸窯の事例を含む)と広義の磁州窯(系)との類似性を比較してみたい。

焼成技法としては、双方共に匣鉢を用いている点である。但しパヤオ窯群全てが匣鉢を用いていたかどうかについては疑問がある。しかし、その匣鉢が似ていると思っている。

双方共に寸胴形で縦方向が長い(高さがある)。磁州窯は口縁釉剥ぎをし、窯道具を使って伏せ焼の重ね焼き、ないしはトチンを使った重ね焼きのための、縦長であろう。一方パヤオは口縁と口縁、底と底の重ね焼きのための縦長であると理解したい。双方に重ね焼きの方法はことなるものの、縦長の匣鉢を用いたことに、何やら暗示するものがありそうである。

さて、冒頭の一覧表に戻る。似たものだけを集めて表にしたとの誹りを受けるとも思われるが、抜けているのは、先の窯構造と轆轤の形態と回転方向、器体の形状である。窯構造については前述した。

轆轤であるが、王建中著「磁州窯瓷」によると、石製円盤とそれを支える中心軸から構成され、手回しであるという。そして回転方向は右である。また大きな甕などは、2個の円盤が使用され、専従の轆轤工によって回された円盤の回転は、ベルトで大きな円盤に伝えられ、陶工はその大きな円盤で轆轤ひきすることになる。

上の写真が中世も使われていた保証はなにもないが、磁州窯と同じように2つの円盤がベルトを介している。手前の轆轤工が轆轤を回転させ、奥の陶工が作陶している構図は磁州窯と同じである。但し中世のパヤオはどうであったろうか?

磁州窯はトチンによる目跡が残るが、パヤオでは蛇の目である。この重ね焼き手法は、経由地安南の影響かと思われる。さらに窯詰め方法は異なるものの、口縁釉剥ぎは双方共に共通している。

器物の装飾技法については共通点が多い。先ず鉄絵である。鉄絵の初出が磁州窯にあることは論をまたない。この鉄絵がパヤオに存在することにびっくりした。しかし、このパヤオの鉄絵はカロン風で、安南経由カロンで定着したものを、パヤオで模倣したものである。下の写真がそれであるが、胎土はカロンに比較し非常に粗く、パヤオの特徴そのものである。

白化粧は双方共通で、白化粧後の装飾方法も共通点が多い。その一つが白掻落とし技法である。

磁州の白地黒掻落しは、パヤオに存在しないが、同じような視覚効果を狙う装飾手法として、白掻落し黒貼花がある。それらを写真で比較する。

白化粧後二重圏線を掻落とし、その上から黒土を貼り付けている。これは磁州の白地黒掻落しに勝るとも劣らない技法である。胎土と白化粧土、装飾用の鉄分の多い黒土の剥離を起こさせないためには、同じような熱膨張と収縮に耐える必要がある。つまり、焼成時と冷却時に問題がないようにするための、知識が不可欠であり熟練を要す。これがパヤオの陶工で出来たことに、驚きを禁じ得ない。

以上、支離滅裂の比較説明の感を免れないが、磁州窯(系)とパヤオを比較してみた。比較すべき技法や装飾方法に、余にも共通点が多く、単なる偶然として無視する態度はとれそうもない。先達、先輩諸兄の磁州窯影響論は、それなりの説得力を持つものと解したい。

<続く>