<続き>

またまた湧田古窯の噺で恐縮である。ネット検索していると、不覚にも県立博物館一画の小振りの建物に、窯址遺構が移設展示されているとのことである。確かに、その建物を見たが、表示も何もなかったのでスルーパスした。誠に残念であった。「灰釉碗からみた近世沖縄古窯の編年」なる論文がある。執筆者は知念勇・沖縄県立博物館、池田栄史・沖縄大学非常勤講師、江藤和幸・琉球大学市史学科の各氏である。それによると、昭和61年から県庁の新庁舎建設に伴って瓦窯の中心地とみられる地域の発掘調査が行われた。その結果、数基の半地下式の平窯が発見された。これらは南中国辺りに起源を持つとみられる。・・・とある。

先のHP氏記載の内容では、シャムとの間の南海交易によってもたらされた窯だと云う。何がどうなのか、やはり窯跡を見ないことには、判断できない。引き続き調査してみたい。

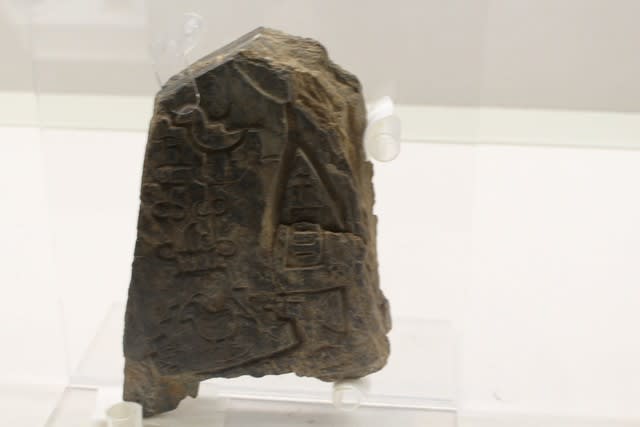

噺が逸れて失礼した。引き続き県立博物館の展示内容を紹介する。謎の線刻石板が存在することは従前より知っていたが、今回初めて実物を見た。

現代のことであるからには、ミクロネシアや南海島嶼部の先住民に関することどもとの比較研究はなされていると思うが、未だに解読できていないという。これをもって沖縄に古代王国が存在したと説く学者が存在するが、当該線刻石板をどのように考察しておられるのであろうか。

その詮索は置くとして、線刻にはヨットか帆船のようなものが刻まれている、やはり海の民の仕業と考えたい。

<続く>