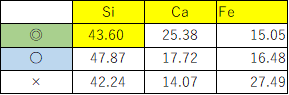

先ず、今回測定した生Dataを再掲する。測定値はMass(質量)%である。

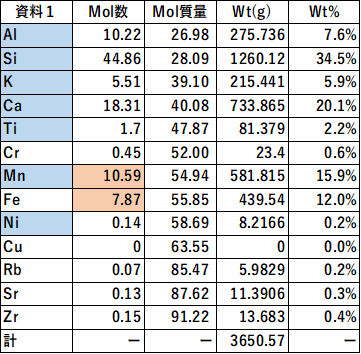

2年前に第1回の蛍光X線分析を行なっている。それは鉄絵麒麟文陶片1点と完品4点で行った。この時の測定値はAt%であった。今回のDataと比較するには換算が必要である。換算するには周期表からMol質量を明らかにしてWt%を求める必要がある。

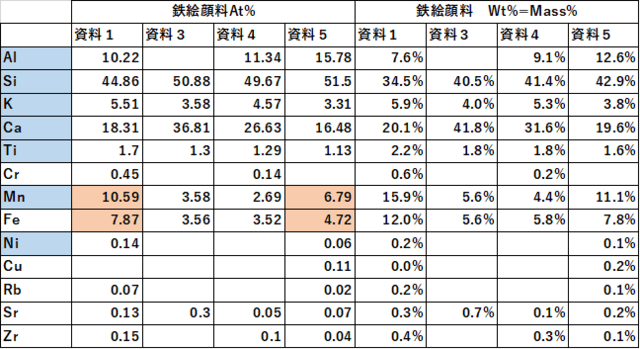

資料1の事例を上の表に掲げておく。そこで重量(Wt)%と質量(Mass)%の関係であるが、地球上であればWt%=Mass%の関係になる。そのようにして求めた資料1から資料5のDataが下表である。尚、資料2は焦点ボケで正確なDataを得られなかったので削除している。

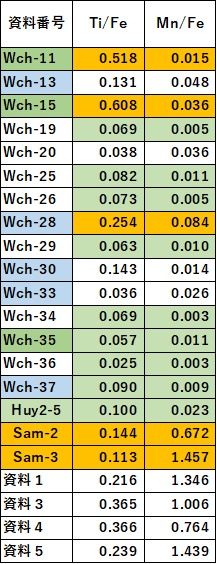

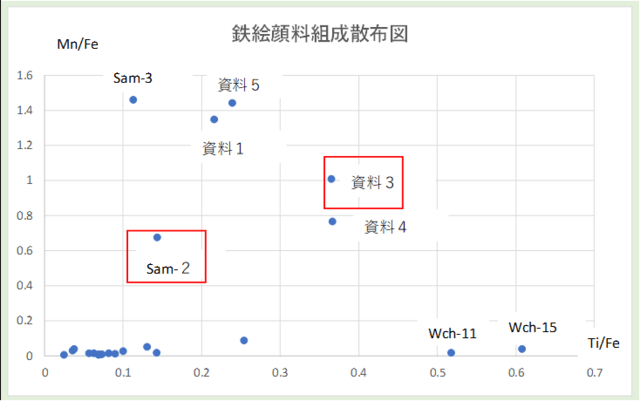

さて換算した第1回測定値と今回のData比較である。先ず鉄絵顔料Dataを比較検討する。

鉄絵顔料については、表採陶片間でも組成の特徴バラツキが大きく、それらに第1回分の資料や今回の2点の完品資料を追加すると、そのバラツキは更に拡大する。確かなことは、いずれの資料も低温焼成顔料であるSnとPbが検出されていないことである。バラツキの話に戻すが、このようなバラツキは年代間隔が広いためと考えられる。表採陶片は掘り下げたわけではないので、せいぜい10-20年程度の年代差であろう。してみれば、顔料調達先の変化などが考えられるが、これ以上の分析は不可能であると同時に、鉄絵顔料分析のみで具体的な焼成窯の特定は無理がある。

資料3とSam-2は同一画工の手によるものと思われる。少なくとも外見上の筆致が似ている。しかし組成分析の結果は、必ずしも類似性はなさそうだ。焼成年代のズレか鉄絵顔料の調達先が変化したのか、調合時のズレか・・・これらを語る資料を持たない。

次回は胎土について、第1回測定Dataを換算したので、それについて紹介するが、それなりのDataが得られたと考えている。

<続く>