<続き>

今回は、元寇に関する若干の資料と、秀吉の朝鮮の役の前段階の展示資料を紹介する。

元寇については、僅か以上である。以下、朝鮮の役関連展示物である。

秀吉の朝鮮半島侵攻が始まるが、名護屋の地は一夜にして殷賑極まる地となった。その様子を紹介する。

ほんまかいな・・・と思われるほどの建物が一夜にして築かれたと云っても過言ではなかろう。壮大な無駄使いであった。この後、秀吉の死去と共に『関ケ原』が始まる。その序曲が朝鮮の役である。

<続く>

<続き>

今回は、元寇に関する若干の資料と、秀吉の朝鮮の役の前段階の展示資料を紹介する。

元寇については、僅か以上である。以下、朝鮮の役関連展示物である。

秀吉の朝鮮半島侵攻が始まるが、名護屋の地は一夜にして殷賑極まる地となった。その様子を紹介する。

ほんまかいな・・・と思われるほどの建物が一夜にして築かれたと云っても過言ではなかろう。壮大な無駄使いであった。この後、秀吉の死去と共に『関ケ原』が始まる。その序曲が朝鮮の役である。

<続く>

<続き>

朝鮮半島の三国時代は日本の古墳時代に相当するが、その三国時代の出土品のレプリカが展示されている。

新羅はユーラシア大陸の影響を受けた出土品と黄金文化がつとに名高い。

金製銙帯(かたい)、腰佩(ようはい)レプリカ 慶州金冠塚出土

この後、仏教伝来以降の展示品の紹介は省略し、次回は元寇に関する展示品を紹介する。

<続く>

<続き>

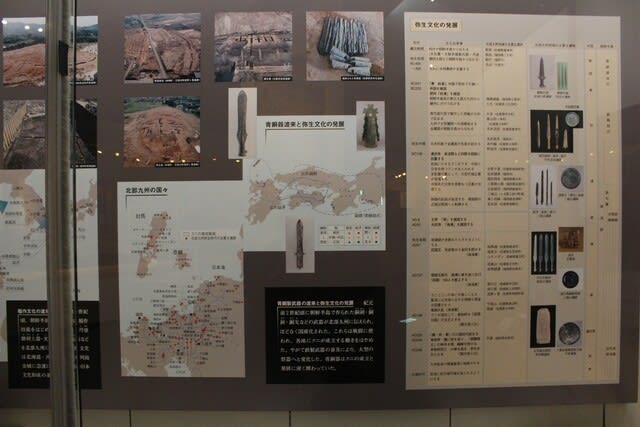

弥生時代と、それに相当する時代の朝鮮半島出土遺物が比較展示されていた。

左端の1点は半島出土の磨研土器、右の5点は佐賀県出土の弥生土器。形状は類似している。

左3点の磨製石剣は半島の青銅器時代(前2世紀~1世紀)のもの。列島出土の磨製石剣は、半島の影響を受けたものである。

銅剣も半島の影響を受けた。左端の細形銅剣は半島出土品、中央は唐津の弥生遺跡である宇木汲田遺跡よりの出土品。

素環頭鉄刀も、その例にもれないが、半島出土品の展示はなかった。

左はソウルの国立中央博物館蔵品のレプリカで全羅南道からの出土品、右は佐賀の本村籠遺跡出土品。いずれも多鈕細文鏡とよばれる青銅鏡である。

朝鮮系無文土器 佐賀県小城市土生遺跡出土 弥生時代前期

鴨型土器 三国時代(3-4世紀) 半島出土

鳥を肖形とした土製品・木製品は、弥生時代や古墳時代の遺跡・墳墓からも出土する。上掲の鴨型土器もそうであるが、このような状況は半島も同じである。アニミズムから一歩進歩したであろう祭儀に用いられた思われる。

<続く>