「黒い家」を読了。

非常に面白かった。「クリムゾンの迷宮」とどちらを薦めるかと言われれば、ちょっと迷うが、こっちを薦める。

簡単に傑作という言葉を使いたくないが、傑作といってもいいのではないだろうか。

まったく知らなかったのだけど、映画化されているとのことだ。

話を簡単にすると、生命保険の保険金をめぐる話である。

本の最後の方に書いてある経歴によれば、貴志氏は生命保険会社に勤めていたらしい。なるほど、細部にわたって話にリアリティーがある。

また、主人公が追い詰められ精神的に参っていく心理描写もうまい。

殺人について考えることがある。

人を殺したことはないが(殺してたら大変)、自分自身そういう状況になれば、意外と簡単に人を殺しうる人間ではないかと思っている。

自分自身の内面に深く入り込んでいけば、必ずそういう部分が発見できる。多分、そのように行為すべき遺伝子が、身体にインプットされているのだろう。

人類の長い歴史を紐解けば、部族同士の殺し合いは通常のことであった。

男の戦士としての側面を考えれば、戦闘的な遺伝子が組み込まれていたとしても、不合理なことでない。

私自身、自分の愛する家族を守るためだったり、戦争のときには、もちろん嫌だが、敵を殺すこもありうると思う。

戦士というものは、本来、矛盾し引き裂かれた感情を有しているものだ。つまり、自己の命を投げ出しても愛する人を守ろうとする深い愛情と相手を殺すことをためらわない冷徹な心である。

愛情が深ければ深いほど矛盾は深まる。

だが、純粋な戦士的な人間は、自分のエゴのために人殺しすることない。

自分のエゴのために他人を平気で殺すことのできるのは、サイコパス(情動欠如、良心欠如)である。

単純バカのお人好しな戦士的人間とはまったく違う。

もちろん、両者をきれいに分けることはできないから、それが混合している場合もありうるが。

何故、こんな話をするのかといえば、この本に登場する学院生(助手だったかな)の仮説が面白いなぁと思ったからである。

その仮説とは、福祉政策を充実させたことによって、サイコパスが増えたというものである。

どのような生物でも、突然変異のサイコパス的な性格をもつ個体は生まれてくる。しかし、他者を顧みないために、淘汰される。

例えば、狼の群れにもサイコパス的な個体は認められるそうだ。だが、そのような個体はリーダーをはじめとするオスたちが制裁を加え放逐される。

人間社会でもそのようなことは認められるだろう。村八分なんかはそうである。生活がぎりぎりだから、誰かが掟に従わなければ、皆が生きていけなくなる。貧しいがゆえに個人が犠牲にされるのである。

だから、自分勝手な人間は許されず排除される。そこにサイコパス的人間の生きる余地はない。

しかし、現代社会は、皆が一応飢えることなく生活できる。少しくらい自分勝手なことをしたからといって村八分をする訳にはいかない。だから、サイコパス的な性格を有していても生きていける。

むしろ、サイコパス的な性格を有している方が、相手を平気で騙せるわけだから、有利に富を築ける可能性すらある。

このようなサイコパス的人間と関わってしまった時に生じる恐怖を扱ったのが、この小説である。

そして、この本を読んだら、サイコパスと対峙した時、どう振る舞うべきかを考えざるを得なくなるだろう。

私は、この本を読んでいる間、恐怖を感じていたというより、ずーっと怒っていた。ぶん殴りたい気分だった。

だが、実は、怒りも恐怖の変形である。

私なりにサイコパスに対し恐怖を感じていたのだろう。認めたくはないが。

深いことを考えなくてもエンターテイメントとして面白い。お薦めする。

最新の画像[もっと見る]

-

陣馬山

4年前

陣馬山

4年前

-

陣馬山

4年前

陣馬山

4年前

-

陣馬山

4年前

陣馬山

4年前

-

陣馬山

4年前

陣馬山

4年前

-

岩塚の黒豆せんべい(醤油味)

4年前

岩塚の黒豆せんべい(醤油味)

4年前

-

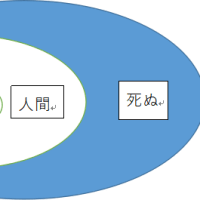

三段論法とヴェン図

4年前

三段論法とヴェン図

4年前

-

飯田橋で

4年前

飯田橋で

4年前

-

飯田橋で

4年前

飯田橋で

4年前

-

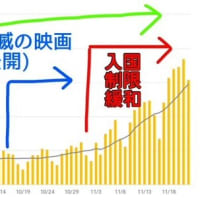

コロナの増えた原因について考えてみよう

4年前

コロナの増えた原因について考えてみよう

4年前

-

秩父 二子山 東岳 西岳

10年前

秩父 二子山 東岳 西岳

10年前