雨で静かな店内・・

気合を入れてブログが書けそうなので、今日はお勉強です

着付教室で、帯揚をするとき「どっちが表ですか?」ってよく質問されます。

私は、帯揚もですが帯〆の裏表を知っていてほしいなと思います。

まず、帯揚の見分け方ですが

こちらの絞りの帯揚げは、分かりやすいと思います。

絞りもいろいろありますが、凹凸になっている凸の方が表、凹んでいる方が裏。

写真の帯揚、上が表。下が裏です。

生地の端に「丹後ちりめん」とか製造メーカーのネームが織り込んでいるものもあり

それも分かりやすいですね。当然読める方が表(笑)

柄がきれいに見える方、はっきりしている方・・と見慣れればわかるのですが

ざっくり見分ける方法として 商品として店に並んでいるとき、普通は外表にしてますので

商品として店に並んでいるとき、普通は外表にしてますので

畳んである折り目を見てみるとわかると思います。

次に、帯〆の見分け方

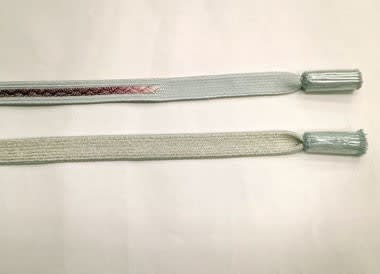

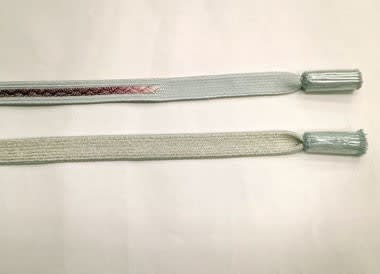

冠(ゆるぎ)組の帯〆、分かりにくいですが

上のように、真ん中にスジが入っている方が表です。

一般的なものは、房の部分の始末の仕方を見てください。

絞りの帯揚と同じで、下のようにぷっくりとしている方が表

上のように凹んでいる方が裏。

この帯〆は、リバーシブルに使ってもらえば・・・という考えで組まれているのか

最初から、あまり凹凸がなく仕上げてありました。

でも

よく見ると、房をまとめている糸の色が赤系なので、上の赤系の方が表

下のベージュ系が裏・・と考えます。

上の2本は私の私物で、合わせる物によって、よく裏使いをしています

先日のおべべ倶楽部の食事会は、ブルーが欲しかったので、”あえて”の裏使いです。

こうしたカジュアルなものは特にですが、知っていて”あえて”裏を使うのはいいと思います。

帯揚もそうかもしれません。

教室で「どっちだろ~~」って迷っていらっしゃって

私が見ても、「う~ん」って思うようなものやちりめんのものなど

間違って裏を使っていても分からないものは「いいんじゃない 」って思いますし。

」って思いますし。

たとえば、紬の着物の時

柄で金箔が入っているような帯揚でしたら、金は裏まで通らないので

裏返して色だけ使うという手もアリかと思います。

出したくない色や柄は、上手に畳んでいれてしまうこともできますしね。

ただ、帯〆は、目立ちますので、ご注意ください

ちょっとわかりにくいかもしれませんが、

礼装用の帯〆、どちらも上が表、下が裏です。

さっきの法則の通りなのですが、着付けをさせて頂くお客様の中に

たまに、金銀の方が華やかなので表だと思っていらっしゃったり

以前の着付けの際に裏を使ってもらった・・というお話を聞くことがあります。

それも、分かっていて”あえて”金の方を使ったのならいいのですが・・・

遊びの時、おしゃれで裏遣いはアリですが

礼装の時は、やっぱりちゃんと使ったほうがいいのではと私は考えます。

ほかにも

博多の伊逹締め。

上が表、下の×に見える方が裏です。

伊達〆なので、見えないですし、機能的には裏でも表でも変わりませんので

教室では、別に裏返しになっててもいいですが、一応知っていてくださいネ

と言ってます。

八寸の博多帯や、浴衣の時に使う半巾などにも、この独鈷柄はありますので。

それから、塩瀬やちりめんの半衿も見分けがつかなくて悩みますね・・・

これも販売の時には外表の状態なので、新しい時はそれを参考に。

洗ってどっちかわからなくなったら・・

どっちでもいいかな・・・

それに汚れが取れなかったら、裏返してきれいな方を使えば

参考までに、お店に置いてある反物は中表です。

それから、例外もありますが基本的に紬は表裏が同じに織られてますので

汚れたり、色焼けしたら、裏返して仕立てなおすことができます。

皆さんがご存じだろう・・と私たちが思い込んでいることが

結構あるらしい・・と最近は特に感じることが多くなってきました。

こんな事聞いたらはずかしい‥というような事でも聞いてください。

それを参考にまた、こうしてブログで書いてみたいと思います

ブログランキングに、参加しております

下↓のバナーをクリックをして応援していただけると嬉しいです。

にほんブログ村

にほんブログ村

京呉服わきホームページも、ぜひご覧ください。

京呉服わきのフェイスブック・インスタグラムもどうぞよろしく

ご覧くださいませ。

ご覧くださいませ。

私だったのですが

私だったのですが 「みんなに教えたい」という考えに変わってきました。

「みんなに教えたい」という考えに変わってきました。 と

と

と感じていたのですが

と感じていたのですが

って。

って。

」と。

」と。 と

と

14日(土)~22日(日)まで

14日(土)~22日(日)まで

・・と思っていたら

・・と思っていたら

商品として店に並んでいるとき、普通は外表にしてますので

商品として店に並んでいるとき、普通は外表にしてますので