沼沢の「沼」を探してみました。(4の1 大まかな地形の特徴)を投稿してから、早くも一月近くも経ってしまいました。ようやく、忙しかった様々なことがひと段落しましたので、久しぶりに投稿する気になりました。

ところで、お話は全く別な方向に行ってしまいますが、御勘弁ください。実は3月13日(日曜日)に畑沢地区生涯学習推進センターで、私がブログで紹介してきたことの中から一部を報告してきました。お話しした内容は、背中炙り峠、峠の楯、峠の湯殿山、ユキツバキについてです。資料を35部、用意したのですが、全部が使われたようですので、少なくても35人はおられたようです。お話を聞いて下さったのは、畑沢の人たちの外に延沢、細野、尾花沢、袖崎、丹生、荒町の方々です。どの方も、私が畑沢について勉強していた時に御指導・御協力して下さいました。そして、今回もお話を聞いて下さったわけですから、何ともありがたいことです。やっぱり、ふるさとの人たちは最高です。私は定年退職をしてから、「終わりよければ全てよし」の考え方で、これからは信頼できる人たちとのつながりを大事にしたいと思ってきました。正に、そのような時間の使い方をさせていただいています。これからもお付き合いをお願いしたいと思っています。

今回、畑沢でお話ししたことについて、皆さんはどのように感じていただいたことかとドキドキしています。少しでも畑沢の魅力を再認識して下されば大成功なのですが、私の早口による説明ではどんなものでしょう。

さて、「沼」に戻ります。閲覧者は、私の先の投稿をほとんど忘れられていると思います。その時は「沼沢の「沼」を探してみました。」をキーワードにして検索していただくと、これまでのブログがヒットするはずです。

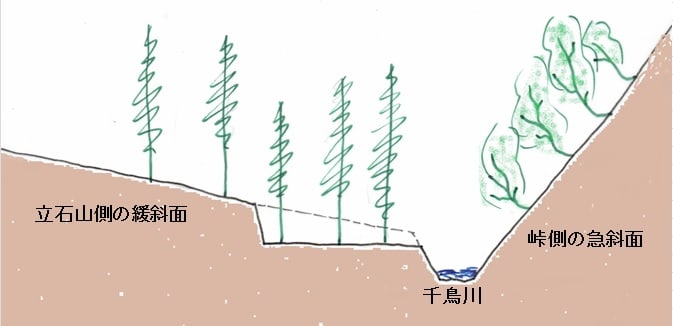

さて、お話を進めます。いよいよ、「沼」の跡を求めて千鳥川を遡ります。背中炙り峠へ登る途中から小三郎へ入り、その沢を千鳥川まで降りました。千鳥川の川底は砂岩状の岩盤になっています。左岸は、峠のある山がそのまま川に落ちた急斜面となっています。右岸は、岸辺だけはそれなりに急な斜面ですが、直ぐに緩やかな斜面が続いて、やがて立石山へ至ります。

一見、単調な右岸と思っていたのですが、途中で変わった地形に出会いました。岸辺が半円形の段状に低い場所があったのです。大きな地形ではありませんが、周囲とは明らかに異なります。半円形の中が平たんになっていますので、畑や田んぼなどの耕作地にも見えますが、何故、そこだけがこのようになっているかの理由にはなりません。城跡や楯跡を俄か勉強している私は、「曲輪」などと何とかの一つ覚え的に頭に浮かんだのですが、とんでもない発想であることは明らかです。

絵も下手な私なのですが、断面図も書いてみました。下手な絵でも、方向を変えて色々と手を尽くすと、閲覧者も御理解して下さるでしょう。

しかし、私も理系人間です。理系的に考えました。小さな天変地異を想定しました。峠側の斜面は急峻です。千鳥川が、絶えず立石山と大平山から峠の山の方へ押されていますので、何万年もの間に峠の山は削られて急斜面になっています。千鳥川による直接的な浸食は岸辺だけですが、長い年月の間に十分に岸辺が削られると、その上にある斜面を支え切れなくなります。その時、大雨、雪崩、地震などがきっかけとなって斜面が崩壊することになります。いくら急斜面とは言っても、さすがに頻繁に起きることではなくて何百年、何千年の割合でのことと思います。

次の図に半円形のできる過程を考えてみました。

① 峠の山から土砂が崩落してきた図です。千鳥川は堰き止められてしまい、上流側に水が溜められます。

② 崩落した土砂の末端まで水が溜まると、その末端から水が溢れ出し、水の流れている所が浸食されます。

③ 水は崩落してきた土砂をも浸食して、元の河道へと戻っていきます。

完全に川の流れが元の河道に戻ると、それまで水が溢れた場所は、半円形に窪んだ地形となって残ります。

このような地形は、二か所見つけています。この地形ができた時期は、おそらく近年ではないでしょう。山の木々が盛んに伐採されて、斜面を支える力が乏しくなった時代と思われます。野辺沢銀山が盛んなころ、広範囲にわたって木炭作りが行われたと言われています。16世紀半ばから17世紀半ばが最も可能性があると思います。木の根は、伐採されてから15年ほどで朽ちてしまうそうです。根が朽ちれば土砂が崩落します。

それでは、この半円形の地形が沼の跡でしょうか。大きく見積もっても、たかが水深は4m程度、幅7mです。とても、この地形で沼沢の「沼」を見つけたとは言えません。それに直ぐに上流から運ばれてきた土砂で、極浅い水面となってしまいます。「沼」は別な所にあるのかもしれません。千鳥川を遡って調査を続けました。

ああ、久しぶりの投稿でかなり疲れてしまいました。続きは後日とさせていただきます。