「接近」は台風の中心が国内のいずれかの気象官署から300km以内に入った場合を指します。

「上陸」は台風の中心が北海道、本州、四国、九州の海岸線に達した場合を指します。

このグラフによると、概ね7月~11月は台風の影響に注意が必要となる時期と言えます。特に8月~9月は上陸数のピークとなっており、一層の注意・警戒が必要な時期と言えるでしょう。しかし、これはあくまで「平年値」なので、年によってピークの時期が前後することもあります。

この記事では、特定の台風についてではなく「一般的な」傾向を述べています。

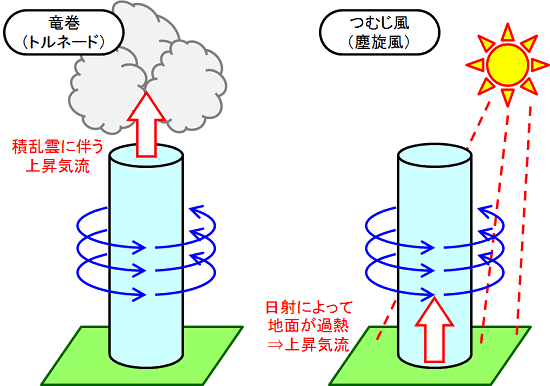

さて、台風や熱帯低気圧は(ざっくり言うと)熱帯(熱帯収束帯:ITCZ)の海上で雲が渦を描くように集まって形成されます。その際のプロセスを段階を追って解説します。

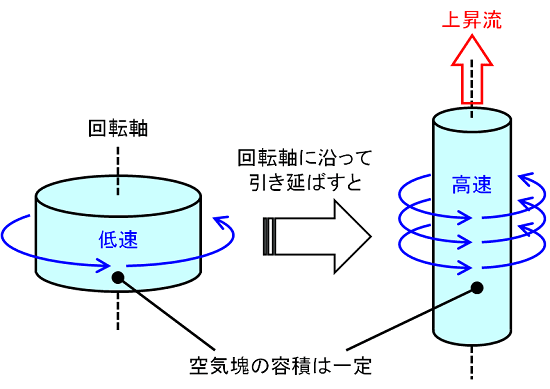

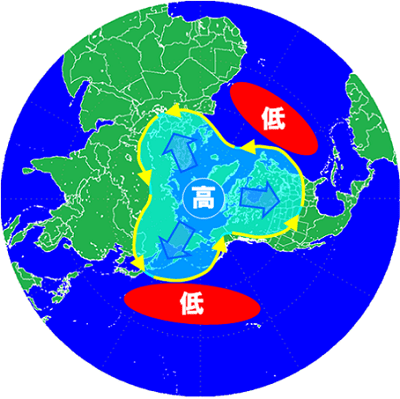

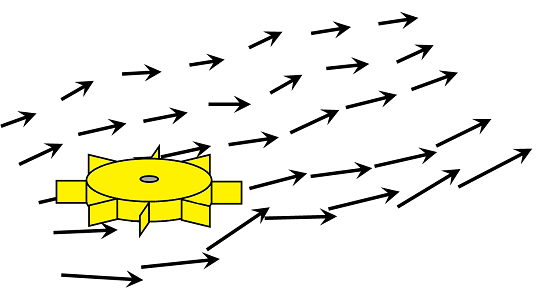

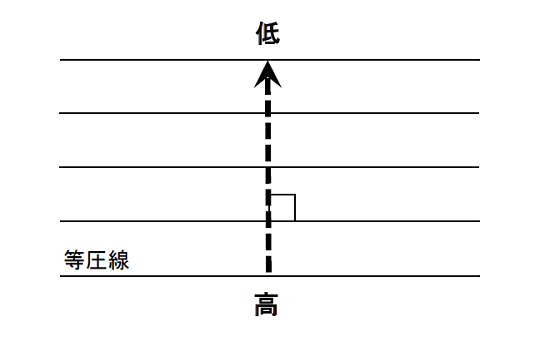

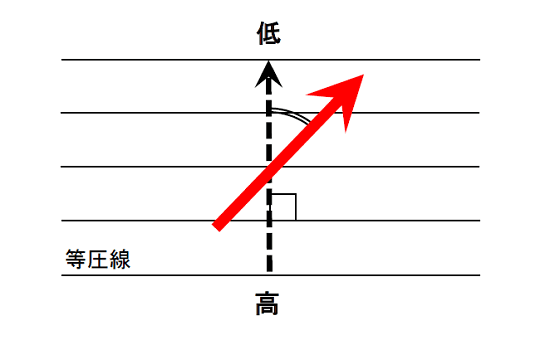

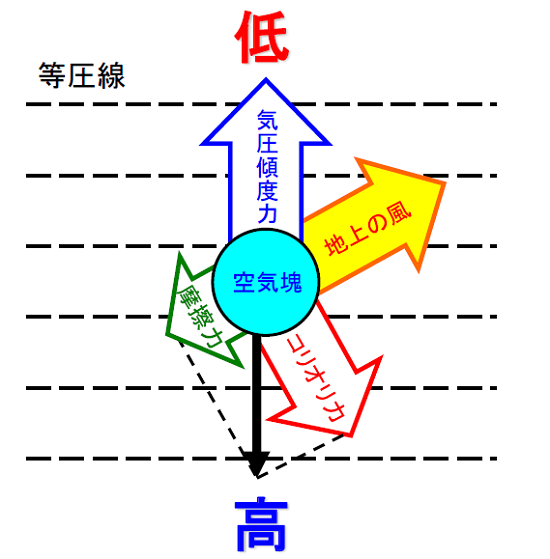

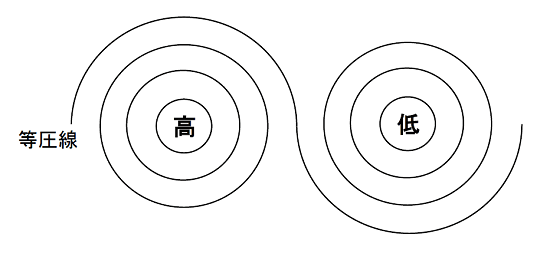

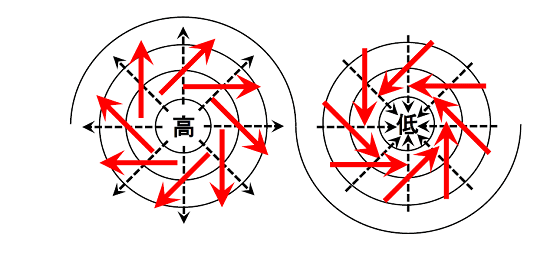

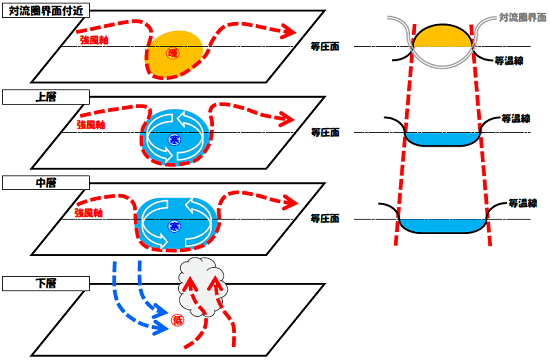

熱帯付近の海上で、下層の暖かく湿った空気が、低気圧の渦を描きながら集まってきます。この渦は気圧傾度力・コリオリ力・遠心力で釣り合い同心円を描く風となり、海面摩擦により中心部に向かう収束となります。

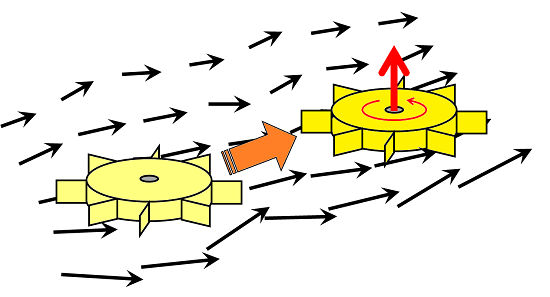

集まってきた空気は次第に上昇流を生じます。次から次へと空気が集まってくるので、行き場を失った空気は上方へ逃れようとするのです。そして、空気が上昇すると、今度はその中に含まれている水蒸気が凝結します。この相変化(凝結:気体→液体)の際に「潜熱」を放出します。

この潜熱によって周囲の空気は加熱されるので、暖められた空気には「浮力」が発生します。この浮力に伴ってさらに上昇流を生じ、この空気に中に含まれている水蒸気が凝結します(以後、凝結→加熱→浮力→上昇→凝結…の繰り返し)。この過程で中心に現れる暖気核は台風発達に寄与する一方、周囲を巡る強風は摩擦で(下層の)収束を減じる効果を持っています。

このような上昇を続け、やがて対流圏界面に達すると、それ以降は上方ではなく「水平」に広がります。下層での収束の際は反時計回りの流れとなりますが、上層での発散では時計回りの流れとなります。

続いて、熱帯低気圧や台風がどのようなプロセスを経て北上するのか、について話題を進めていきましょう。

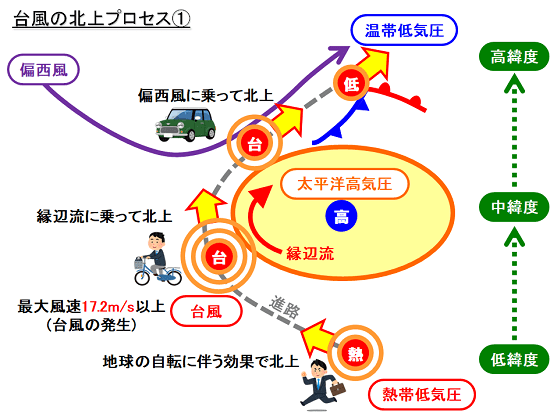

低緯度の熱帯の海上で熱帯低気圧が形成されると、まずは「地球の自転に伴う効果」でゆっくりと北上します。この効果については、過去の記事「ベータ効果のイメージ」を参考にして下さい。

そのままゆっくりと北上しながら、暖かい海面から熱エネルギーや水蒸気を持続的に補給されて、発達を続けます。やがて、中心付近の最大風速が約17.2m/s(34ノット)以上に達するようになると、「熱帯低気圧」から「台風」と呼ばれるようになります。これが「台風○号が発生した」と報じられます。

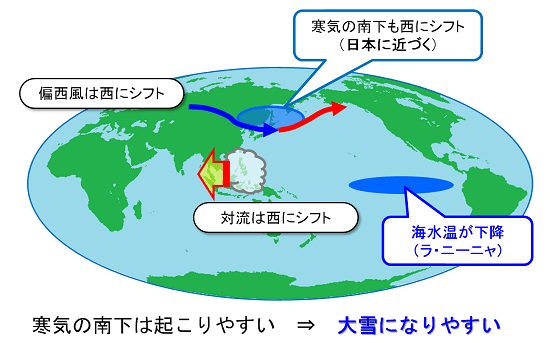

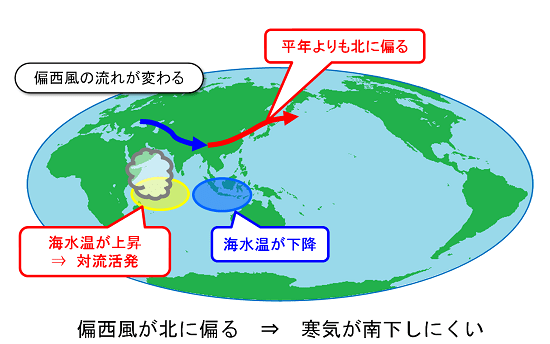

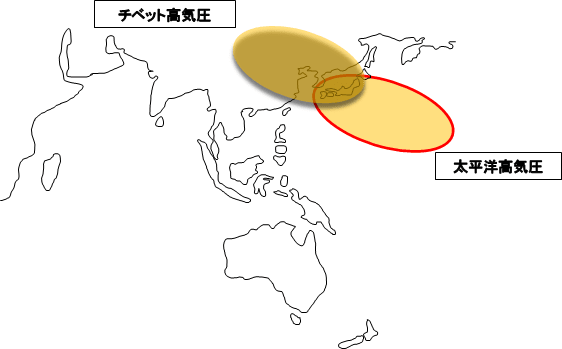

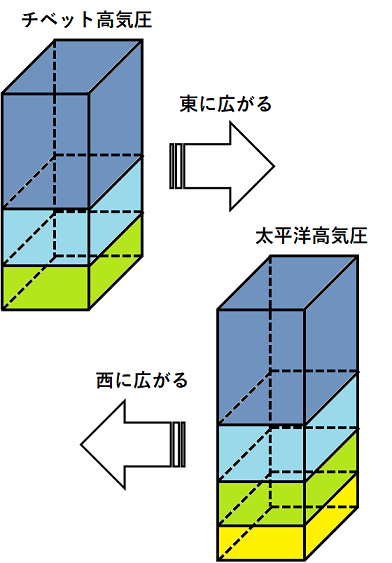

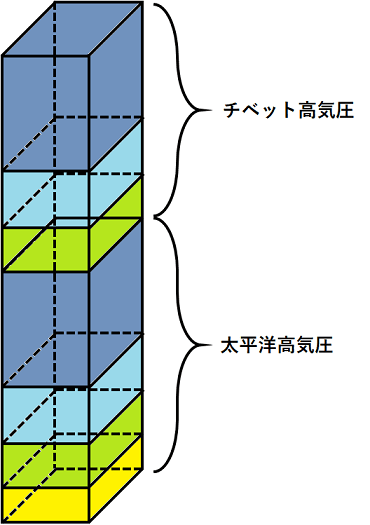

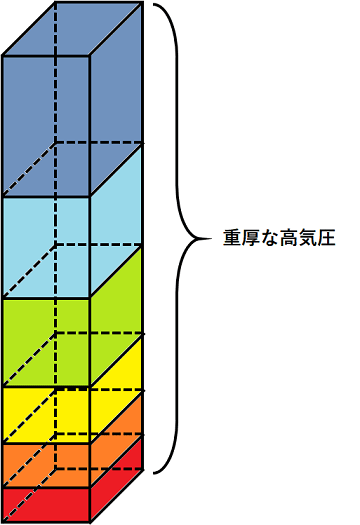

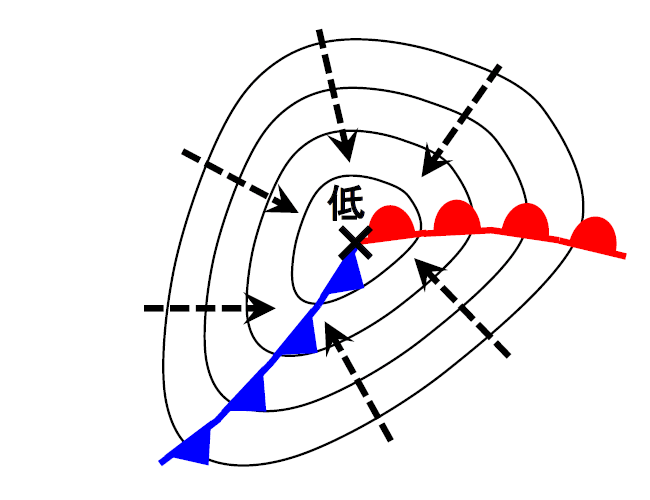

中緯度まで北上すると、太平洋高気圧の縁辺の流れの影響を受けるようになります。北上のスピードも自転車に乗るような速度となります。台風が太平洋高気圧の縁辺流に乗って北上する一方、西から偏西風の波動が(主に「気圧の谷」として)近づいてきます。

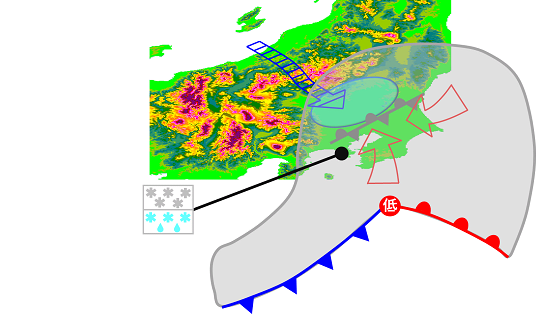

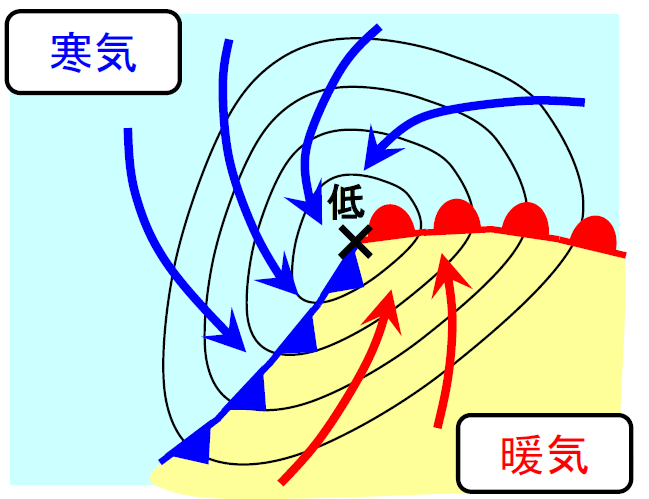

台風が高緯度に近づくと、次第に偏西風の流れに乗り換えます。偏西風の流れに乗り換えると進路は東向きに変わり、北上するスピードも増して自動車に乗るような速度となります。偏西風の影響を受けながら、台風の形は次第に崩れて行き、やがて温帯低気圧の形に姿を変えていきます。しかし、見た目の形は変わっても、もともと持っているエネルギーはそのままです。

台風が温帯低気圧の形に変わったとしても、その破壊力・影響力が消滅するわけではありません。引き続き、注意・警戒が必要です。

続いては、海面との関わりに着目してみます。熱帯低気圧や台風は、海面水温が26~27℃以上の暖かい海域で発生します。そして、海面から水蒸気と熱エネルギーの持続的に補給されつつ、発達しながら北上を続けます。

やがて、高緯度地方に達すると海面水温は下がり、また自らが伴う強風と海面との摩擦によるエネルギーの損失も加わり、次第に衰弱します。その後は偏西風の影響を受けて、次第に温帯低気圧へと姿を変えて行きます。

しかし、台風が温帯低気圧の形に変わったとしても、引き続き注意・警戒が必要なのは上述の通りです。