昨日は冬型の気圧配置が強まったため、冬の冷たい季節風が強く吹き付け、山形県内では向町、金山、新庄、肘折、大井沢、長井、そして新潟県内では湯沢、津南の各アメダス観測地点で、降雪が観測されました。

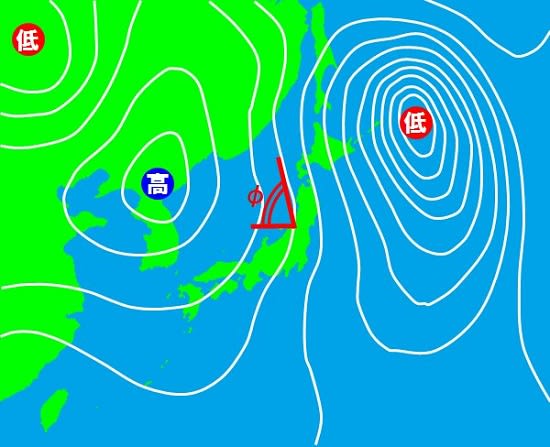

さて、これから冬になってくると天気図の上では、等圧線の縦縞模様でお馴染みの「冬型の気圧配置」を目にする機会も増えてきます。

縦縞の等圧線の本数が多くなればなるほど、そして等圧線の間隔が狭く密になればなるほど、東西の気圧差が大きくなるのに伴って、季節風の勢いも増していきます。

そして、日本海上の等圧線の傾き、すなわちと等圧線と緯線方向の成す角φの傾きは上空の約2km以内の概ねの風向を推測する事が出来ます。大雑把な目安としては次のような感じです。

(1)φ≦45°

⇒ 季節風は概ね西南西~西寄りの風向

(2)45°≦φ≦90°

⇒ 季節風は概ね西北西~北西寄りの風向

(3)90°≦φ

⇒ 季節風は概ね北北西~北寄りの風向

これは「いつでも必ずこの通りになる」という公式ではありませんが、これを参考に地上天気図を眺めながら上空の季節風は・・・と想いを馳せてみるのも面白いかもしれません。

同じ「冬型の気圧配置」でも、雪の降り方は大きく異なります。雪国で生活する皆様にとって、自分の住んでいる地域では「どのような冬型の気圧配置の場合に」雪が降りやすいのか?を把握する上での参考になれば幸いです。

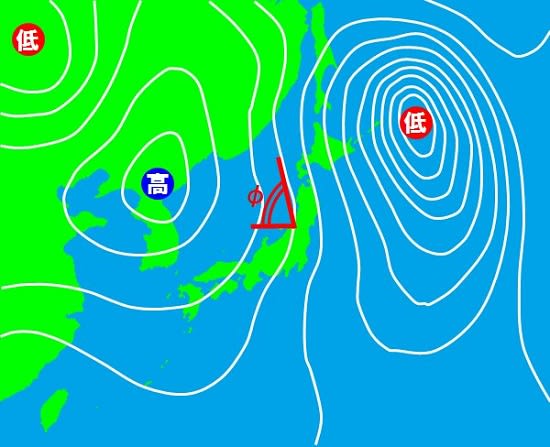

さて、これから冬になってくると天気図の上では、等圧線の縦縞模様でお馴染みの「冬型の気圧配置」を目にする機会も増えてきます。

縦縞の等圧線の本数が多くなればなるほど、そして等圧線の間隔が狭く密になればなるほど、東西の気圧差が大きくなるのに伴って、季節風の勢いも増していきます。

そして、日本海上の等圧線の傾き、すなわちと等圧線と緯線方向の成す角φの傾きは上空の約2km以内の概ねの風向を推測する事が出来ます。大雑把な目安としては次のような感じです。

(1)φ≦45°

⇒ 季節風は概ね西南西~西寄りの風向

(2)45°≦φ≦90°

⇒ 季節風は概ね西北西~北西寄りの風向

(3)90°≦φ

⇒ 季節風は概ね北北西~北寄りの風向

これは「いつでも必ずこの通りになる」という公式ではありませんが、これを参考に地上天気図を眺めながら上空の季節風は・・・と想いを馳せてみるのも面白いかもしれません。

同じ「冬型の気圧配置」でも、雪の降り方は大きく異なります。雪国で生活する皆様にとって、自分の住んでいる地域では「どのような冬型の気圧配置の場合に」雪が降りやすいのか?を把握する上での参考になれば幸いです。