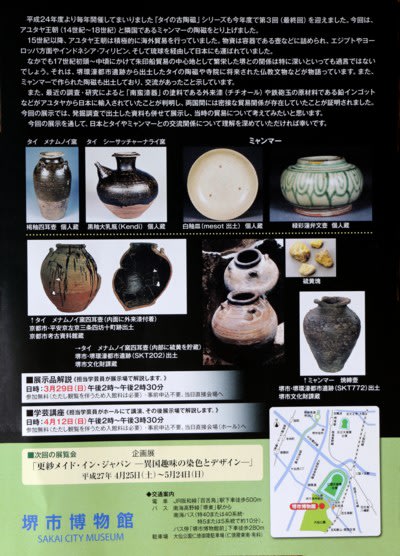

「タイの古陶磁 Ⅲ」が示すように、2012年、13年に続く3回目の個人コレクションの展示会のようです。

学芸講座もあるということで4月12日(日曜日)の訪問、入館料は200円と良心的な価格です。

*****

写真は、長辺840m、最大幅654mで外周2718mの仁徳天皇陵古墳と、その西南にある履中天皇陵古墳を中心に切り取ってみました。堺市博物館は両古墳の間に位置します。

石棺は長さ2.7m、幅1・5m、高さ1.6mで重量は推定で30トンになります。

石棺は開封調査をされず、埋め戻されたようです。

大塚山古墳は5世紀前半に築造された、全長約168mの百舌鳥古墳群では5番目の大きさを誇る巨大な前方後円墳でしたが、昭和24年から採土工事が始まり、昭和60年には墳丘が消え、住宅地に変貌してしまいました。

先に44基の百舌鳥古墳群と書きましたが、この一帯には100基を超える古墳があったようですが、半数以上が開発によって潰されたようです。

ノーンカイの銅鉱山で記載しましたが、タイで出土している青銅器や鉄器は装身具や農耕用具が大半でしたが、日本では刀剣などの武具が多いようです。

いたすけ古墳は昭和30年に住宅開発で壊されそうになりましたが、考古学者や市民を中心とした運動で古墳は買収、保存されることになり、翌年には国の史跡に指定されました。

これは、全国各地で起きた遺跡保存運動の先駆けとして、その後の埋蔵文化財保護にも大きな影響を与えました。後円部から出土した衝角付冑形埴輪は堺市の文化保護のシンボルとなりました。(展示解説文より)

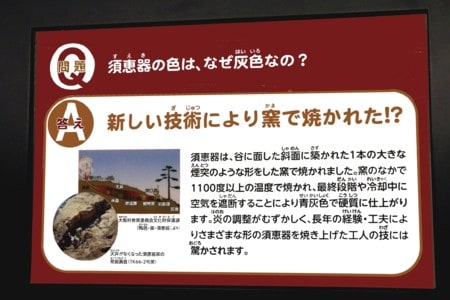

窯跡や古墳から出土した須恵器が展示されています。

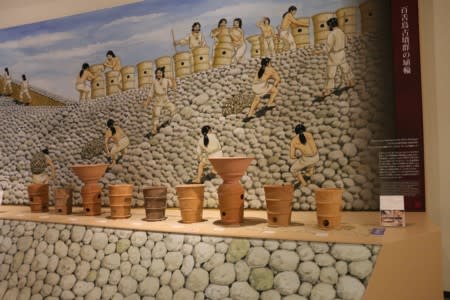

古墳を造るのに10トンダンプカーで27万台相当の土が運ばれ、土止めにダンプ1300台分、およそ14000トンの葺石が墳丘に敷き詰められ、15000本の埴輪が巡らされたようです。

当時の日本の総人口は600万人で、仁徳天皇陵古墳築造には延べ人数680万人が従事、1日2000人が働いたと仮定して、完成までに15年8ヶ月の歳月を要すると推定されています。

*****

「南蛮唐草文入り総象嵌火縄銃―銘・芝辻小兵衛清正(花押)」、堺の鉄砲鍛冶で1679年(延宝7年)に尾張藩御用鉄砲鍛冶として召抱かえられた、芝辻小兵衛造の火縄銃です。

1543年に種子島に漂着したポルトガル人によって、初めて鉄砲が伝えられると、その翌年には堺商人橘屋又三郎がその製造方法を堺に持ち帰ったと伝えられています。(展示解説文より)

仏像は撮影禁止で、写真はありません。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます