アンコール三聖山の一つ、高さ60mのプノン・バケン山へ来ました。

西暦889年に王位についた第4代国王ヤショヴァルマン1(在位;889年~910年頃)によって、初めてアンコールに建設された都市「ヤショダプラ」の中心に須弥山(メール山)として、山頂に六層の須弥壇とシヴァ神を祀る神殿が建立されています。

都市の回りには、アンコル・トムの一辺3kmより大きい、一辺4kmの環濠を巡らせ、クレーン山から流れてきた聖水で満たしました。

東向きの参道は左右に二頭のシンハを配し、急斜面の石段は崩れ去ったままで、登坂が禁止されています。

山頂へは階段横から山を回りこんで神殿西へ通じる山道を登ります。

山頂の神殿は夕陽を見に集まった観光客でいっぱいです。

中央祠塔までは六層基壇の急こう配の石段を上ります。各基壇に60基、基壇の外側頂上部に44基の小祠塔、そして中央祠塔を囲む4基の祠塔と合わせて108基の祠塔が中央祠塔を取り囲んで林立しています。

石段の幅は15cmと狭く、仰角75度のピラミッド状の須弥山です。

東向き神殿の参道階段との間には平地が広がります。

神殿最上段から見るアンコール・ワットです。

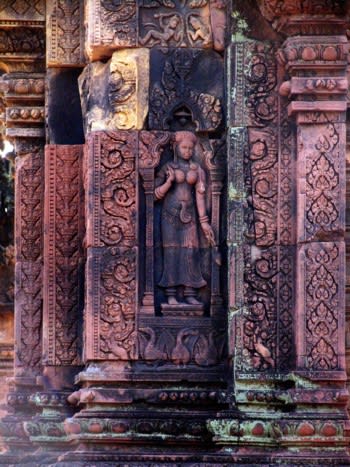

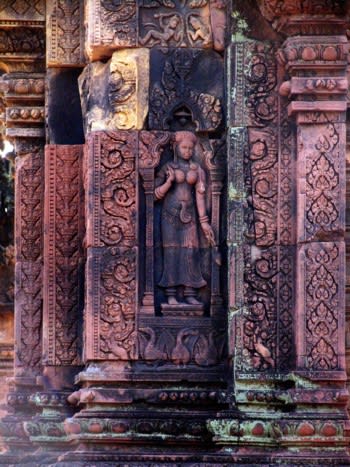

中央祠塔の壁面に彫られた巨大な女神です。

神殿最上階にはたくさんの観光客が陽が沈むのを待っています。

西方には貯水池「西バライ」が横たわります。975年、ジャヤバルマン5世(第10代、969年~1000年頃)によって工事が開始され、1020年、スールヤヴァルマン1世(第13代、1015年~1050年)の治世に完成した、長編8km、幅2.2kmという巨大な人造湖です。

アンコールを巨大都市に成長させ、都市の人々に食糧を供給できる農地を確保しています。

地平線近くは雲が厚く覆っており、陽が沈むところは見られそうにありません。東南アジアの落日は毎日見ているので、下山客で込み合う前に早々と引き上げます。

アンコール・ワットとプノン・バケンを結ぶ夕方の道路はホテルへ戻る観光客と仕事帰りの地元の人たちで大渋滞です。

******

夕食です。午後6時26分にレストランへ到着しましたが、まだ他にお客は来ていません。

おかみさんでしょうか、仏様に線香を供えています。

タイでは「ソムタム」でしょうか、青いパパイヤのサラダですが唐辛子は入っていません。

こちらは「パック・ブン・ファイデーン」、空芯菜を炒めたものです。やはり、唐辛子は入っていません。

川魚に春雨や細く刻んだ野菜が煮込んでいます。

午後7時27分に食事を終了、ホテルへ戻るのですが、ガイドがアプサラを紹介する、としつこく誘います。わざわざカンボジアまで来て・・・・と思ったのですが、日本人観光客は皆行くという言葉で、後学のため店だけみることにしました。

ガイドは価格を60ドルだといいます。カンボジアの物価からして、ずいぶんふかっけたなと思いつつ、1軒目を覗きます。照明を落とした暗いお店です。2軒目、3軒目と店を見てホテルへ戻ります。

翌朝、運転手に価格を尋ねると40ドルとのこと。この場合、運転手の取り分が10ドルとしてもずいぶん高いようですが、ガイドは2倍に吹っかけていたようです。また、翌日はガイドが換わり、こちらから価格を尋ねると80ドルという答えでした。