先日のことです。親子自然観察のイベントで雪氷観察会が開催されたので、

冬休み中でもあったので子供を連れて行ってきました。

前半は積雪の観察。後半は雪遊びです。

積雪の観測では、まず雪の断面がきれいに切りとられます。

気温は、-2.9℃ 時間は13時、(日中一番暖かい時間帯でした)

積雪は56cmです。

天気は朝から晴れで、朝方の最低気温は、-9.2℃です。

まずはじめに、雪の温度を計ります。

棒状の温度計を直接雪の中に挿し込んで計るのですが、

子供向けということで、雪の表面付近、真中(高さ)付近、地面付近と3か所の温度を計りました。

さて、ここで問題^^

1.表面、2.真中、3.地面付近の雪の温度はズバリ何℃でしょうか~?

次は積雪構造の観察です。

見やすくするために、赤いインクを吹き付けます~

そして、ガスバーナーで表面をあぶります~

すると、縞々模様が浮かび上がりました。

よ~く見ると、インクが染み込こんでいる部分とそうでもない部分とあります。

雪が降る時、あるいは雪が降り終わってからの気温や湿度、天気などで

同じ雪でも微妙に雪質に変化が現れ、柔らかい雪や固い雪など差が出てきます。

層と層の間の雪が1回の積雪です。

何回も何日も雪が降っていることが分かります。

インクがよく染み込こんでいるところは、雪粒の細かいところ。

逆に透明なところは、氷や氷粒のような比較的荒い雪粒です。

雪質は、「新雪」、雪の粒同士がくっつき始める「こしまり雪」、「しまり雪」

さらに強い寒気で雪粒の表面に霜がつくと「こしもざらめ雪」、「しもざらめ雪」などどいう

雪の接着部分がもろい粒子になります。

この粒子は表層雪崩などを引き起こす「弱層」と呼ばれる原因を作るので、

雪崩事故の場合は、必ず断面観測を行い、この弱層を調べることが重要になります。

他にも雪粒が一度融けるとザラザラの砂糖粒のような「ざらめ雪」や

「氷板」という氷の板の層などがあり、

雪の中には色々な性質の雪が閉じ込められ保管されています。

この積雪層は「氷板」と、他はほとんど「こしまり~しまり雪」が中心でした。

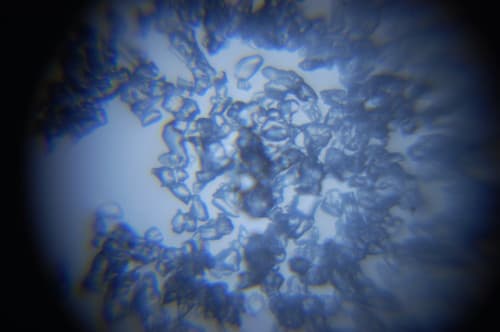

さらに、多分手作りだと思われますが、雪の結晶を見る専用の望遠鏡の披露がありました。

雪が降っていれば、きれいな結晶が見られたのでしょうが、

この日はよく晴れてしまい、日射しもあったので、六角の結晶は見られませんでした。

ちなみに、雪粒の拡大写真はこんな感じです。

下から光が当たって、とてもよく粒子が観察できます。

これ、いいなあ~^^

丸見を帯びたくっつき始めている雪粒があるのが分かります。

他に、雪の重さを計って密度の違いを体感し、無事に観察が終わりました。

後半は、棒を持ってどこが一番雪が深いかを競争で探したり、

宝探しゲームなどをしてイベントは無事終了です。

-3℃程度の暖かい日でよかったです。

では皆様、雪の温度当てクイズへのご参加、お待ちしております~^^