いまどきの三月人形。

小黒三郎作。

遠方の孫の三月人形で楽しむ。

曲げわっぱに収まります。

作る方はどうやって納めるかが問われるそうです。

1段に1つの曲げわっぱに収まります。

40年前の

いのしし宅の三月人形。

当時はこれが主流でしたが。

流れはどんどん変わる。

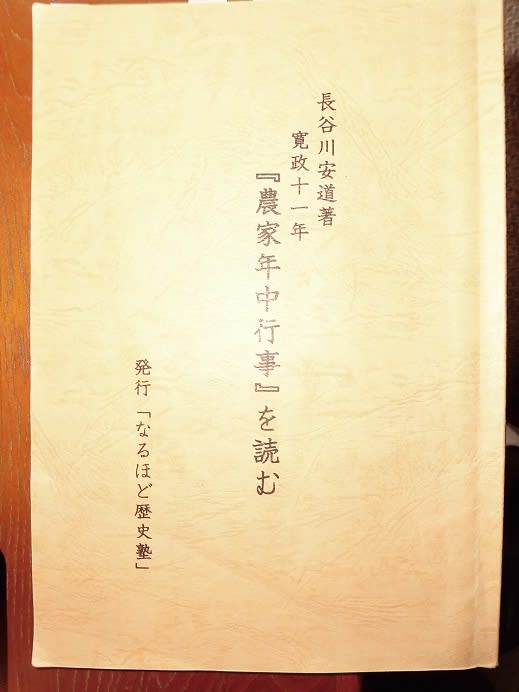

217年前(1799年)の長谷川さんの書かれた

三月節句のことが書かれています。

いわきでも永く続けられてきました。

217年前のいわきの暮らしぶりを

いのししの歴史サークル(なるほど歴史塾)で現代訳にしました、

寛政十一年農家年中行事・・・長谷川安道著より

ひも解いて見ますと

一.三月三日の雛事とは、

子供の節句として、草もち、白酒、あさつきや

乾し大根のなますなどは、第一の献立である。

その他、いろいろな備え物は

分量にしたがって思い思いのおくりものとしては

内裏雛、小山人形行列の箱入りなどあるいは、

菓子・せんべい等見つくろってやるのである。

一.桃、桜の花盛りにて、面白おかしく花見、遊山など百姓は、

そんな風には、やるものではない。

と子供のお祝いとして

行われていました。

これからも形が変わろうと

続けていきたい行事です。

日めくりカレンダーより

☆幸せって種みたい

北海道 主婦の方

種だから、

芽が出ないこともあるし、

丈夫に育って実がなることもある。

何より土に埋まっているから

見えないし気付けない。

と筆者が。