葬儀やら何やらで忙しい中、トリノ王立歌劇場公演「椿姫」「ラ ボエーム」を観に行ってきました。

だって、チケット購入は半年前。

その時点では予想がつかないですから。

ナタリーデセイ初の椿姫と聞けば見逃せないですよね。

さぞかし大入り満員かと思いきや、空席も目立ちます。

今回の公演はチケット代も比較的安いのに、以外です。

目玉はヴィオレッタ役のナタリーデセイだけですから、そのせいもあるかもしれませんね。

休憩中近くの席で「指揮者のジャナンドレア ノセダが目当てで来ている人はほぼいないだろうな、実際演奏は良くも悪くもないし」という声が聞こえてきましたが、多くの方が同じ感想なのでは。

やはり今回の「椿姫」はナタリーデセイ オンステージといった感じなのでしょう。

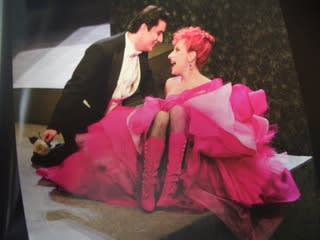

第一幕の登場、奇声を上げながら舞台に走りこんでくるなんて、いかにもナタリーデセイらしい、というより彼女しかにあわないですからね。

第一幕はヴィオレッタとしては若干線が細いような感じもしましたが、二幕、三幕と進むうちにリアルな人間身あふれる新しいヴィオレッタ像を表現していました。

細身の体で舞台上を走りまわるナタリーデセイ、ピアニッシモでも良く響く声が出せるのはアスリートのように体を鍛えているその筋肉から出ているのかも。

双眼鏡で見ると背中の筋肉の盛り上がりがすごい、きっと腹筋も割れているんだろうな。

あの筋肉は歌手というより、ダンサーとかスポーツ選手のようです。

一幕の演出では冒頭、ヴィオレッタの葬儀と思われる棺を運ぶ一団を陰から見つめるアルフレッドの姿が。

よりリアリティーを持たせる演出の一環なのでしょう。

そのアルフレッド役のマシューポレンザーニは甘い声なんだけれども、いまいちドラマチック性に欠ける感じ。

むしろアルフレッドの父親、ジョルジョジェルモン役のローラン ナウリの方が良かった。

ローラン ナウリとナタリーデセイは夫婦ですから息があうのも当たり前か。

でも、このローラン ナウリ、初めて聞いたけれど声量もたっぷりで声質も良い、これからは要チェックです。

今回の椿姫は一幕と二幕第一場(パリ校外のヴォレッタの家)までを通して、休憩の後、第二幕第二場(パリのフローラのサロン)から三幕までの通しです。

二幕第二場が終わった後、舞台上の男性たちが大道具に白い布をかけ、女性たちがヴィオレッタを取り囲み、メイクさんも加わっての生着替え。

着替え終わった後ヴォレッタを白い布をかけて作られたベットの上に横たえます。

そして、ラストは普通アルフレッドの腕の中でヴィオレッタが息絶えるという形が多いのですが、今回は急にアルフレッドや他の登場人物がいなくなり、ヴィオレッタが孤独死するという形。

確かにリアルではあるけれど、あまりに救いがなさ過ぎてちょっと違和感を感じます。

ただ、休憩回数が少ないと終演時間が早くなるので大歓迎です。

特にラテン系のオケの場合、たいてい時間が延びて予定通りに終わることが少ないですから。

さて、次は数日おいての「ラボエーム」これはミミ役のバルバラ フリットリ、ロドルフォ役のマルセロ アルバレスは安心して見ていられるけれど、ムゼッタ役の森麻季はどうなのか、その辺が注目です。

森麻季は見た目も声の美しさも発音もきれいなのだけど、やはり、フリットリやデセイと比べると声量とインパクトが足りない。

そこら辺が一枚看板になれない理由か。

こちらの演出もミミはヴィオレッタ予備軍という解釈。

指揮者のノセダもミミは当然のこと、ミミの最後を看取るほとんどの人たちに明日はない、改善しようのない性格がやがてプッチーニがラボエームの22年後に書いた三部作の登場人物と重なると言っている。

とすると、ラボエームは救い難い人々の悲惨な物語となってしまわないか?

私としては、ラボエームはとある青春の一シーン、いずれミミ以外の登場人物も大人になって平凡な人生を送るんだろうなと考えたい。

そうすることで、時代を超えて愛される作品であり続けられるのではないかと思う。

現代オペラの中には問題提起をする社会派の作品もあるが、多くの人に受け入れられているとはいいがたい。

やはり、オペラは人を楽しませるもの、娯楽なのだから、夢だけは壊さないでほしい。

数あるアリア(冷たい手をや私の名前はミミなど)の美しさは本物なのだから。

それから、今回の「ラボエーム」、エキストラを公募してました。エキストラの出演はやはりカフェモミュスのシーン。ギャルソンやギャルソンヌ、カフェの客、兵隊など結構演技力のいる役どころでした。

こういう演出もご当地っぽくて面白いかも。

あと、オーケストラがピットいっぱいで、しかもその奥に合唱の人たちがぎゅうづめになっていて大変そうでしたね。

なんかいつもよりオーケストラピットが狭い感じがするので、客席を増やすためにピットを狭くしていたのかどうかわかりませんが。

→ランキングに参加しています。オペラは楽しくと押していただけると・・・

→ランキングに参加しています。オペラは楽しくと押していただけると・・・