7月に京都に行ったばかりですが、11月にまたもや夫の京都出張に便乗し、私は東京から、息子は奈良から合流して、週末の京都旅行を楽しんできました。

まずは京都駅で息子と待合せして、二人でお昼をいただくことに。息子は特に食べたいものはないというので、その場でGoogle Mapsをチェックして、五条にある「食と森」という京町家のカフェに行くことにしました。

京都駅からは歩いて10分くらい。住宅街の縦横十字に続く小路を気持ちの赴くままに歩いて行きましたが、京都はなんでもない街並みも味わいがあって、おしゃべりしながら歩くだけでも楽しいです。

着いたお店はこじんまりとした、なんとも愛らしい佇まい。入ってすぐの土間がキッチンとなっています。靴を脱いで、二階のお部屋を案内していただきました。

細くて急な階段を上ると、昭和のレトロな空間が広がっています。ちゃぶ台席とテーブル席があって、私たちはテーブル席にすわりました。書棚には赤茶けた文学書もあれば、最近の画集もあり。オープンリールの録音機やラジオ、ナット・キング・コールのLPレコードなど。

古いもの7割に新しいもの3割くらいの、絶妙なバランスがいい感じ。

こちらのお部屋には古いタンスにテレビ、柳行李のバスケットに火鉢、姿見など。「三丁目の夕日」に出てきそうです。この他、廊下には古い書棚や、長持など。子どもの頃、母の実家に大きな長持があり、何が入っているんだろう、と怖かったことを思い出します。

ランチのセットはワンプレートで、この日は白身魚や野菜の天ぷらに、サラダや野菜のおかず数種がついていました。ごはんは十穀米か玄米が選べて、これにお味噌汁がつきました。ヘルシーながらボリュームたっぷりのおいしいランチでした。

***

この後、ホテルで夫と合流して向かったのは、京都市左京区にある圓通寺 (えんつうじ)です。これまで知らなかったお寺ですが、michiyoさんから「比叡を背景にした借景がすばらしい」とお聞きして、訪れたいと思っていました。

京阪電車と叡山電車を乗り継いで、木野という駅から約30分歩きました。郊外の住宅街をぶらぶら歩いて着いたお寺には、なぜか巴瓦に菊のご紋。この後、お寺で説明を受けて知ったのですが、このお寺はもとは後水尾天皇の山荘、幡枝離宮だったそうです。

その後、後水尾天皇が修学院離宮を造営したのにともない、こちらの幡枝離宮は後水尾天皇の希望により、禅寺として開基したということです。

【過去記事】修学院離宮(2018-06-13)

圓通寺の見どころは、比叡山を借景に取り入れた広大な枯山水の庭園です。境内ではこの庭園だけが撮影が許されています。枯山水といえば、水紋を描いた白砂利に石を配した石庭を思い浮かべますが、この庭園は、苔を主体に石を並べてあるのがユニークでした。

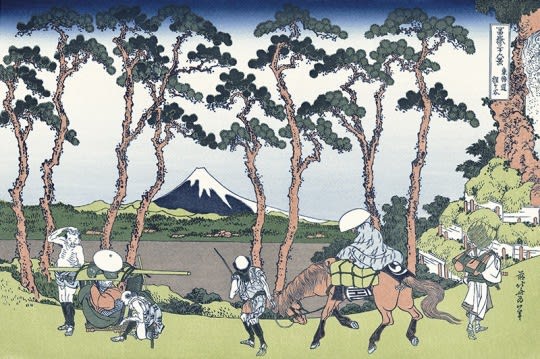

また立木の間から比叡山を望む風景に、私が思い出したのは葛飾北斎の「冨嶽三十六景 東海道程ヶ谷」です。

神奈川県の今の保土ヶ谷から富士山を望んだ風景で、この絵が描かれたのは1830-33年。圓通寺のもととなる幡枝離宮が造営されたのは1639年ですから、後水尾天皇が北斎のこの作品を知る由もないのですが、不思議な偶然を思いました。

【過去記事】北斎とジャポニズム(2017-12-17)

四季折々の自然が美しい圓通寺。この時は紅葉にはやや早かったですが、実をつけた柿の木、赤い千両の実など、秋の風情をそこここに感じました。