吉良邸討ち入り後、早朝に赤穂浪士一行は、吉良氏の首を揚げて、両国から清澄通り、門前仲町、永代橋、浅野邸を目指し行進している。

私は、芭蕉記念館から隅田川沿いの整備された遊歩道を行く。水上バスが迎えてくれた。

「清澄通り」は、家康の江戸入府の頃は干潟だった。江戸時代に入り1630年頃、この一帯の干潟を開拓した猟師町開拓八人の一人に弥兵衛という者がおり、その名を由来として弥兵衛町と呼ばれていた。

無年貢地で御菜御用などをつとめたが、寛文10年に年貢地となり、1695年の検地の際に清住町と命名され、この清住は弥兵衛の姓だと考えられている。

吉良邸先に両国公園が、「勝海舟」生誕の地である。(本所亀沢町)

勝海舟 1823-99年 幕臣、名義邦、通称麟太郎。江戸無血開城に尽力、長崎海軍伝習所修業、咸臨丸艦長アメリカに渡る。

神戸海軍操練所長、徳川家存続に尽力、維新後新政府出仕するが、すぐ辞して晩年を送った。

公園内の隅に 碑がある

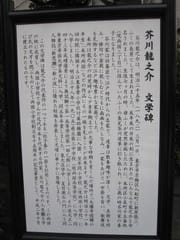

「芥川龍之介」1892-1927 大正時代の作家、新原敏三の長男、後に母方実家芥川家入籍、東京帝大文学卒。

夏目漱石、森鴎外を師に、初期「羅生門」「地獄変」など、大正21年中国へ、帰国後健康を害し、社会不安も影響し自殺。

芥川龍之介の碑(小学校内に)

「江島杉山神社」は、。元禄6年 1693年,杉山流鍼術の始祖、杉山検校が江の島弁財天を勧請して創建したと伝えられる。

1952年に社殿が再建され,その際に杉山検校も合祀して江島杉山神社と改称した。境内には江の島の弁天洞窟を模した洞窟があり、その奥に弁財天が祭られている。

また,杉山検校の胸像と点字で銘文を刻み込んだ頌徳碑がある。

神社入口に 鳥居

「杉山検校」は、10歳で失明し、17・8歳ごろ江戸に出て鍼術を検校山瀬琢一に学ぶ。

生まれつきのろまで物忘れが激しい性格から、破門を言い渡されるが目の不自由な自分が生きるためには何かを成就大成させねばならぬと、俗説では芸能の神であり盲目の守護神でもある江の島の弁財天の祠に詣で岩屋に篭もり断食祈願をすること8日目の朝、山から下る帰り道に大きな石のそばでつまずいて倒れ、その際体をチクリと刺すものがあり、拾ってみると竹の筒とその中に入った松葉だったという。

これをヒントに考案したのが、管の中に鍼を入れ管の上部に出た鍼の頭を指で叩いて刺入する杉山式管鍼であった。

その後、京都に上って山瀬琢一の師の入江良明を尋ねたがすでに死去しており、その子の入江豊明に入江流を学び鍼術の奥義を極めた。良明の父頼明は豊臣氏の医官岡田道保及び明人呉林達に鍼術を学んで大成した。

杉山氏案内板 人工地下道 神社前の立て看板

「御船蔵跡」は、今の江東区新大橋付近で、はじめ寛永9年(1632)幕府は、軍艦安宅丸を伊豆から回航格納し、1682年にいたって解体したがのちここを明治時代まで幕府艦船の格納所として使用御船蔵と称し、またこの付近にあった安宅町という地名は安宅丸の由来から生じたものであるという。

「芭蕉記念館」

芭蕉は、1680年それまでの宗匠生活を捨てて江戸日本橋から深川の草庵に移り住み、この庵を拠点に新しい俳諧活動を展開した。

多くの名句や「奥の細道」などの紀行文を残している。

この草庵は、門人から贈られた芭蕉の株が生い茂ったところから「芭蕉庵」と呼ばれ、芭蕉没後、武家屋敷内に取り込まれて保存され、幕末から明治にかけて消失。 大正6年(1917)の大津波の後、常盤一丁目から「芭蕉遺愛の石の蛙」(伝)が出土し、同10年に東京府は、この地を「芭蕉翁古池の跡」と指定。

区は、このゆかりの地に、松尾芭蕉の業績を顕彰するため、1981年に「芭蕉記念館」を、1995年に隅田川と小名木川に隣接する地に「芭蕉記念館分館」を開館した。真鍋儀十翁等が寄贈された芭蕉及び俳文学関係の資料を展示。有料

芭蕉像 館内 入り口

戦国時代、塩は、篭城の際に魚や野菜の長期保存をするための必需品であったから、家康が江戸入り直後に最も重視したことのひとつが、江戸への塩の安定供給であった。その調達先となったのが下総国行徳であり、その水運経路の一部として、当時の海岸線を整備して作られたのが小奈木川(小名木川)である。小名木川は、高速運搬を意識したのか、隅田川と中川を東西につなぐ約5kを、見事一直線に結んでいる。

江戸経済の発展にともない、小名木川は、塩の供給経路としてだけではなく、物資流通の動脈として重要な役を担うようになる。

また、江戸と行徳や鴻之台(国府台)方面とを結ぶ定期航路も設置され、江戸近郊への観光経路として大いに利用されたという。

その小名木川のほぼ中間の北岸、深川猿江町の一角に整然と並ぶ5本の松があった。広重が描いた頃には、そのうち4本は既に枯れてしまっていて、丹波綾部藩九鬼氏の下屋敷内に残った1本の松の枝が、伸びに伸びて小名木川の水面に覆っていた。

江戸名所図会の絵からも、水上につっかえ棒があったことなど当時の様子がリアルにわかる。

観光客にとって、舟でのんびり松の下を潜るというのは、とても風流なアトラクションであったであろう。

現在の万年橋 江戸時代

隅田川の両国橋、新大橋、清澄橋、隅田川大橋、赤穂浪士が渡った永代橋と高速道二本がある。全て遊歩道が出来て川沿いをのんびり歩く事が出来る。

「新大橋」が架橋されたのは、元禄6年、1694年である、隅田川3番目の橋で、「大橋」とよばれた両国橋に続く橋として「新大橋」と名づけられ、江戸幕府5代将軍・徳川綱吉の生母・桂昌院が、橋が少なく不便を強いられていた江戸市民のために、架橋を将軍に勧めたと伝えられている。当時の橋は現在の位置よりもやや下流側であり、西岸の水戸藩御用邸の敷地と、東岸の幕府御用船の係留地をそれぞれ埋め立てて橋詰とした。橋が完成していく様子を、当時東岸の深川に芭蕉庵を構えていた松尾芭蕉が句に詠んでいる。

「初雪やかけかかりたる橋の上」。 「ありがたやいただいて踏むはしの霜」。

「清洲橋」は、関東大震災の震災復興事業として、永代橋と共に計画された橋。「帝都東京の門」と呼称された永代橋と対になるような設計で、「震災復興の華」とも呼ばれた優美なデザイン。

世界最美の橋と呼ばれたドイツのケルン市にあった大吊り橋をモデルにしている、(この橋は第二次世界大戦で破壊された後、別の橋が再建された為、現在は吊り橋ではない)。海軍で研究中であった低マンガン鋼を使用して、鋼材の断面を小さくする努力がなされた。

もともと「中州の渡し」という渡船場があった場所でもある。2000年に永代橋と共に土木学会の「第一回土木学会選奨土木遺産」に選定された。2007年に、都道府県の道路橋として初めて勝鬨橋・永代橋と共に国の重要文化財(建造物)に指定された。

「隅田川大橋」 は、中央区日本橋箱崎町 と 江東区佐賀 の間で、「人形町通り」 が 「隅田川」 を渡る橋である。

橋の創架は昭和54年、「首都高速道路 9号 深川線」 建設のために、「隅田川」 を渡る高速用高架橋が必要になり、それに併せて一般道路用の橋も同時に架設されたものである。

上下に 2段構造の橋となっており、上段部分が 「首都高速道路」 の高架橋、下段部分が一般道路の、いわゆる 『隅田川大橋』 である。

大橋 の全長は210mであるが、これはあくまでも河川部分の長さであって、両側は高架橋になっており、その総延長は385.3mにも及ぶ。

しかも高速と一般道との2段構造で高さもあり、その大きさではまさに 「大橋」 と呼ぶにふさわしい橋、だが、この辺りの 「隅田川テラス」 を散策すると感じるのだが、大きな壁のように 「隅田川」 を渡るこの橋は、「大川端」 と呼ばれた隅田川周辺の景観を大きく変えた。

向かいが日本橋川

次回は、永代橋を渡り八丁堀・築地方面に。