1897年完成の旧永代橋が架橋されたのは、元禄11年 1698年。江戸幕府5代将軍徳川綱吉の50歳を祝したもので、現在の位置よりも100m程上流で、深川の渡しのあった場所。隅田川で四番目に作られた橋。

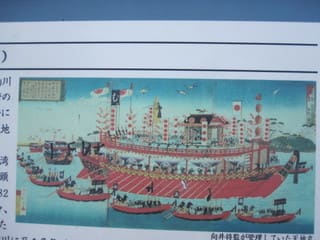

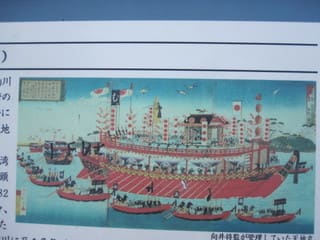

「永代橋」という名称は当時佐賀町付近が「永代島」と呼ばれていたからという説と、徳川幕府が末永く代々続くようにという慶賀名という説架橋を行ったのは関東郡代の伊奈忠順。上野寛永寺根本中堂造営の際の余材を使ったとされる。長さ110間(約200m)、幅3間余(約6m)、また隅田川で最も下流で、江戸湊の外港に近く船手番所が近くにあり、多数の廻船が通過するために橋脚は満潮時でも3m以上あり、当時としては最大規模の大橋であった。

橋上からは「西に富士、北に筑波、南に箱根、東に安房上総」と称されるほど見晴らしの良い場所であったと記録に残る。

1702年12月の赤穂浪士の吉良上野介屋敷への討ち入りでは、討ち入り後に上野介の首を掲げて永代橋を渡り、泉岳寺へ向ったという。

1719年に、幕府は永代橋の維持管理出来ず、廃橋を決めるが、町民衆の嘆願により、橋梁維持に伴う諸経費を町方が全て負担することを条件に存続を許された。

通行料を取り、また橋詰にて市場を開くなどして維持に務めたが、1807年9月、深川富岡八幡宮の12年ぶりの祭礼日に詰め掛けた群衆の重みに耐え切れず、落橋事故を起こしている。

隅田川に流れ込む日本橋川 赤穂浪士が渡った永代橋

江東区から中央区に入ると、新川、八丁堀、新富町で、今はJR京葉線が地下に入っている。

新川の旧名である霊岸島の名は、1661年、この地に霊厳寺が建立されたことによる。霊厳寺は明暦の大火ののち深川に移転し、跡地は町地となって以後埋め立てによる拡張工事が行なわれた。

江戸時代、この辺りは越前福井藩主、松平越前守の屋敷地、屋敷は三方が入堀に囲まれ、これが「越前堀」と通称されていた。

越前堀の護岸は石積みで、今でも建築工事中や遺跡の調査中に、越前堀のものと見られる石垣石が出土することがある。堀の幅は12~15間(20~30m程)もあり、運河として用いられ、荷を積んだ小舟が通っていたようだ。

明治になり、越前守の屋敷地が「越前堀」という町名に、堀は次第に埋め立てられ、1923年の関東大震災以後、一部を残して大部分が埋め立てられ、わずかに残っていた隅田川に近い部分も、戦後完全に埋め立てられた。

その後、町名が改められ「新川」となって現在に至っている。

公園内に越前堀跡の碑がある

「亀島橋」は、亀島側の流れが南東方向に大きく屈曲する手前にかかる橋。

架橋年代は古いほうらしく、赤穂浪士が討ち入り凱旋時に通った橋のひとつといわれる。今はビルの谷間。

門仲、永代橋、ここ亀島橋から浅野邸へ向かったと思われる。

亀島橋を渡るとここは、堀部安兵衛武康の碑がある。住所 中央区八丁堀1-1・亀島橋。

亀島橋のたもとに、忠臣蔵で有名な堀部康兵衛の武勲をたたえる碑がたっている。

堀部安兵衛武庸は、赤穂藩浅野家の家臣堀部弥兵衛の娘妙と結婚して、当時の水谷町に居住し、剣道の達人として知られていた。(昭和44年八丁堀一丁目町会によって碑が建立)

越後新発田五萬石、溝口藩 中山弥次右衛門の子。

元禄元年江戸之念汽堀内道場へ入門元禄四年 玉木一刀齋道場師範。

高田の馬場に於て叔父菅野六郎左右衛門之仇討其の後も京橋水谷町儒者細井次郎大夫家に居住浅野家臣堀部家の妙と結婚堀部安兵衛武庸となる剣道指南、赤穂義士の一人として吉良邸に乱入仇討す。歿三十四歳。

亀島橋 堀部安兵衛武庸の碑

昼食は、懐かしい、八丁堀「たん 助六」で定食とビールにした。肉は軟らかく良い味を出していた。

昔、職場の同僚と、日本酒を飲みながら牛たん三昧の店でした。 八丁堀駅から2分足らずの新 大橋通り沿い。

江戸幕府は、1858年の日米修好通商条約をはじめとして英国、フランス、ロシア、オランダと修好条約を締結した。これを「安政の五カ国条約」という。

この条約では、東京と大阪の開市、箱館(現・函館市)、神奈川(現・横浜市神奈川区)、長崎、兵庫(現・神戸市兵庫区)、新潟の5港を開港して、外国人の居住と貿易を認めた。

開港場には外国人が一定区域の範囲で土地を借り、建物を購入し、あるいは住宅倉庫商館を建てることが認められ、居留地の外国人は、居留地の十里(約40キロ)四方への外出や旅行は自由に行うことができたと云う。

十里より外の自由な行動は許されなかった。条約上は領事裁判権を認めただけのものであり居留地内の外国人も日本の行政権に従う必要があったが、実際には諸外国とのトラブルを避けるため治外法権的取り扱いがなされ、関税以外の租役は徴収されず、また外国人商人の外出には日本人の護衛が付けられることが通常であった。

「築地居留地」は、開港場ではないが、開市場に指定されたため、1869年に築地鉄砲洲に外国人居留地を設けた。今日の中央区明石町一帯である。

青山学院や女子学院、立教学院、明治学院、女子聖学院の発祥地となっている。また外国公館も多く、1875年にアメリカ合衆国公使館が設置され、1890年に赤坂に移転。

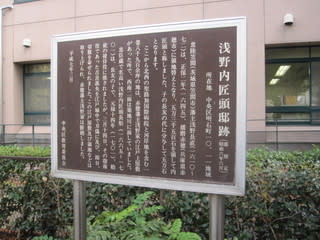

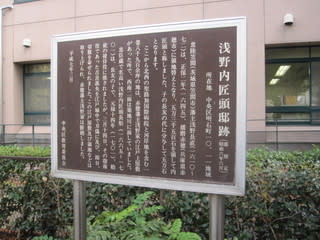

「浅野内匠頭邸跡」は、 元禄14年 1701年賀勅使の供応役を命ぜられた播州赤穂の藩主・浅野内匠頭長矩は度重なる恥辱に耐えかねて、ついに殿中・松の廊下で吉良上野介に刃傷に及び、自身は切腹、お家は断絶の悲劇を招き、これが翌年、大石内蔵助良雄を盟主とした四十七士のあだ討ち事件となるわけである。

「忠臣蔵」で名高いこの浅野家の江戸本邸跡は、ここで、都指定史跡となっている。

「浅野長矩」 1665-1701 赤穂藩主 53500石の領主 赤穂浅野家江戸城中で乱心で、改易処分となる。

四十七士は、浅野邸で、浅野内匠頭長矩の妻瑤泉院(阿久利)に、大石は 討ち入りの報告をしている。

「芥川龍之介生誕の地」は、浅野内匠頭邸跡の碑に近い。芥川氏は、夏目漱石門下で、「鼻」「羅生門」「河童」「或阿呆の一生」などの数多くの文学作品を残した近代文豪の一人。

芥川龍之介は、 1892年~1927年、明石町で生を受けている。昭和18年、文藝春秋社が設けた、芥川文学賞。

「築地本願寺」は、1617年、創建、浅草近くの横山町に第十二代宗主(門主)准如上人によって京都西本願寺の「別院」として建立され、「江戸浅草御坊」と呼ばれている。1657年、「振袖火事」と呼ばれる大火で焼失、幕府の区画整理のため旧地への再建が許されず、その替え地として、八丁堀に、佃島の門徒が中心になり、本堂再建のために海を埋め立てて土地を築き、1679年に再建、「築地御坊」と呼ばれた。

1923年、関東大震災により坊舎を焼失し、東京(帝国)大学工学部教授・伊東忠太博士の設計により、1934年、現在の本堂が落成。

本堂の外観は「インド様式」の石造りとなっている。本堂内部は、伝統的な真宗寺院の造りになっている。

築地市場から汐留、新橋方面に。

「永代橋」という名称は当時佐賀町付近が「永代島」と呼ばれていたからという説と、徳川幕府が末永く代々続くようにという慶賀名という説架橋を行ったのは関東郡代の伊奈忠順。上野寛永寺根本中堂造営の際の余材を使ったとされる。長さ110間(約200m)、幅3間余(約6m)、また隅田川で最も下流で、江戸湊の外港に近く船手番所が近くにあり、多数の廻船が通過するために橋脚は満潮時でも3m以上あり、当時としては最大規模の大橋であった。

橋上からは「西に富士、北に筑波、南に箱根、東に安房上総」と称されるほど見晴らしの良い場所であったと記録に残る。

1702年12月の赤穂浪士の吉良上野介屋敷への討ち入りでは、討ち入り後に上野介の首を掲げて永代橋を渡り、泉岳寺へ向ったという。

1719年に、幕府は永代橋の維持管理出来ず、廃橋を決めるが、町民衆の嘆願により、橋梁維持に伴う諸経費を町方が全て負担することを条件に存続を許された。

通行料を取り、また橋詰にて市場を開くなどして維持に務めたが、1807年9月、深川富岡八幡宮の12年ぶりの祭礼日に詰め掛けた群衆の重みに耐え切れず、落橋事故を起こしている。

隅田川に流れ込む日本橋川 赤穂浪士が渡った永代橋

江東区から中央区に入ると、新川、八丁堀、新富町で、今はJR京葉線が地下に入っている。

新川の旧名である霊岸島の名は、1661年、この地に霊厳寺が建立されたことによる。霊厳寺は明暦の大火ののち深川に移転し、跡地は町地となって以後埋め立てによる拡張工事が行なわれた。

江戸時代、この辺りは越前福井藩主、松平越前守の屋敷地、屋敷は三方が入堀に囲まれ、これが「越前堀」と通称されていた。

越前堀の護岸は石積みで、今でも建築工事中や遺跡の調査中に、越前堀のものと見られる石垣石が出土することがある。堀の幅は12~15間(20~30m程)もあり、運河として用いられ、荷を積んだ小舟が通っていたようだ。

明治になり、越前守の屋敷地が「越前堀」という町名に、堀は次第に埋め立てられ、1923年の関東大震災以後、一部を残して大部分が埋め立てられ、わずかに残っていた隅田川に近い部分も、戦後完全に埋め立てられた。

その後、町名が改められ「新川」となって現在に至っている。

公園内に越前堀跡の碑がある

「亀島橋」は、亀島側の流れが南東方向に大きく屈曲する手前にかかる橋。

架橋年代は古いほうらしく、赤穂浪士が討ち入り凱旋時に通った橋のひとつといわれる。今はビルの谷間。

門仲、永代橋、ここ亀島橋から浅野邸へ向かったと思われる。

亀島橋を渡るとここは、堀部安兵衛武康の碑がある。住所 中央区八丁堀1-1・亀島橋。

亀島橋のたもとに、忠臣蔵で有名な堀部康兵衛の武勲をたたえる碑がたっている。

堀部安兵衛武庸は、赤穂藩浅野家の家臣堀部弥兵衛の娘妙と結婚して、当時の水谷町に居住し、剣道の達人として知られていた。(昭和44年八丁堀一丁目町会によって碑が建立)

越後新発田五萬石、溝口藩 中山弥次右衛門の子。

元禄元年江戸之念汽堀内道場へ入門元禄四年 玉木一刀齋道場師範。

高田の馬場に於て叔父菅野六郎左右衛門之仇討其の後も京橋水谷町儒者細井次郎大夫家に居住浅野家臣堀部家の妙と結婚堀部安兵衛武庸となる剣道指南、赤穂義士の一人として吉良邸に乱入仇討す。歿三十四歳。

亀島橋 堀部安兵衛武庸の碑

昼食は、懐かしい、八丁堀「たん 助六」で定食とビールにした。肉は軟らかく良い味を出していた。

昔、職場の同僚と、日本酒を飲みながら牛たん三昧の店でした。 八丁堀駅から2分足らずの新 大橋通り沿い。

江戸幕府は、1858年の日米修好通商条約をはじめとして英国、フランス、ロシア、オランダと修好条約を締結した。これを「安政の五カ国条約」という。

この条約では、東京と大阪の開市、箱館(現・函館市)、神奈川(現・横浜市神奈川区)、長崎、兵庫(現・神戸市兵庫区)、新潟の5港を開港して、外国人の居住と貿易を認めた。

開港場には外国人が一定区域の範囲で土地を借り、建物を購入し、あるいは住宅倉庫商館を建てることが認められ、居留地の外国人は、居留地の十里(約40キロ)四方への外出や旅行は自由に行うことができたと云う。

十里より外の自由な行動は許されなかった。条約上は領事裁判権を認めただけのものであり居留地内の外国人も日本の行政権に従う必要があったが、実際には諸外国とのトラブルを避けるため治外法権的取り扱いがなされ、関税以外の租役は徴収されず、また外国人商人の外出には日本人の護衛が付けられることが通常であった。

「築地居留地」は、開港場ではないが、開市場に指定されたため、1869年に築地鉄砲洲に外国人居留地を設けた。今日の中央区明石町一帯である。

青山学院や女子学院、立教学院、明治学院、女子聖学院の発祥地となっている。また外国公館も多く、1875年にアメリカ合衆国公使館が設置され、1890年に赤坂に移転。

「浅野内匠頭邸跡」は、 元禄14年 1701年賀勅使の供応役を命ぜられた播州赤穂の藩主・浅野内匠頭長矩は度重なる恥辱に耐えかねて、ついに殿中・松の廊下で吉良上野介に刃傷に及び、自身は切腹、お家は断絶の悲劇を招き、これが翌年、大石内蔵助良雄を盟主とした四十七士のあだ討ち事件となるわけである。

「忠臣蔵」で名高いこの浅野家の江戸本邸跡は、ここで、都指定史跡となっている。

「浅野長矩」 1665-1701 赤穂藩主 53500石の領主 赤穂浅野家江戸城中で乱心で、改易処分となる。

四十七士は、浅野邸で、浅野内匠頭長矩の妻瑤泉院(阿久利)に、大石は 討ち入りの報告をしている。

「芥川龍之介生誕の地」は、浅野内匠頭邸跡の碑に近い。芥川氏は、夏目漱石門下で、「鼻」「羅生門」「河童」「或阿呆の一生」などの数多くの文学作品を残した近代文豪の一人。

芥川龍之介は、 1892年~1927年、明石町で生を受けている。昭和18年、文藝春秋社が設けた、芥川文学賞。

「築地本願寺」は、1617年、創建、浅草近くの横山町に第十二代宗主(門主)准如上人によって京都西本願寺の「別院」として建立され、「江戸浅草御坊」と呼ばれている。1657年、「振袖火事」と呼ばれる大火で焼失、幕府の区画整理のため旧地への再建が許されず、その替え地として、八丁堀に、佃島の門徒が中心になり、本堂再建のために海を埋め立てて土地を築き、1679年に再建、「築地御坊」と呼ばれた。

1923年、関東大震災により坊舎を焼失し、東京(帝国)大学工学部教授・伊東忠太博士の設計により、1934年、現在の本堂が落成。

本堂の外観は「インド様式」の石造りとなっている。本堂内部は、伝統的な真宗寺院の造りになっている。

築地市場から汐留、新橋方面に。