樋口一葉「にごろえ」

銘酒屋の遊女お力が、落ちつぶれて妻子とも別れた源七と情死するまでを描く。作者の住む丸山福山町を舞台に、ここに生きる住民を描写している。

丸山福山町の銘酒屋街に住むお力。お力は客の結城朝之助を愛したが、それ以前に馴染みの客源七がいた。源七は蒲団屋を営んでいたが、

お力に入れ込んだことで没落し、今は妻子ともども長屋での苦しい生活をおくっている。しかし、それでもお力への未練を断ち切れずにいた。

ある日朝之助が店にやって来た。お力は酒に酔って身の上話を始めるが、朝之助はお力に出世を望むなと言う。

一方源七は仕事もままならなくなり、家計は妻の内職に頼るばかりになっていた。そんななか、子どもがお力から高価な菓子を貰ったことをきっかけに、

それを嘆く妻と諍いになり、ついに源七は妻子とも別れてしまう。お力は源七の刃によって、無理とも合意とも知らない無理心中の片割れとなって死ぬ。

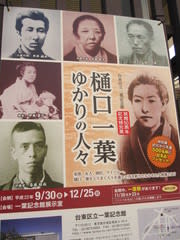

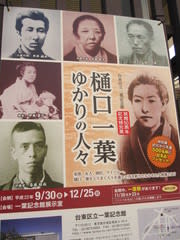

樋口一葉1872-96 中島歌子弟子入り「萩の舎」同門田辺花圃に刺激され小説を書く、「闇桜」「うもれ木」「たけくらべ」

「にごりえ」「十三夜」24歳で没した。

「一葉記念館 無料公開」

一葉記念館では一葉の命日にちなんで一葉祭を開催し、今年は4日間(11月21日~24日)無料公開。11月25日(水)は休館。

開館時間 午前9時~午後4時30分、

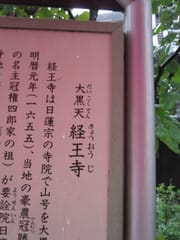

「飛不動尊」1530年、本山派修験僧の正山上人によって開かれた修験系天台宗の単立寺院。

浅草酉の市「鷲神社」は、三ノ輪から浅草まで露天が何千店と並ぶ、神社でやはり熊手を徹底的に値引きが楽しい。今では少なくなったが、

農産物土産だった唐の芋を「頭(かしら)の芋」と呼び、浅草名物となった。食べると人の頭になれると洒落て開運出世の縁起物にした

江戸っ子もさすがなら、今では、たった一軒になっても商い続けている露店もさすが。以前は笹竹に芋を通していた。

平成23年酉の市は、11月02日(水)一の酉、11月14日(月)二の酉、11月26日(土)三の酉

「鷲神社」の神、天日鷲命は、諸国の土地を開き、開運、、殖産、商賣繁昌に御神徳の高い神様としてこの地にお祀りされ、

後に日本武尊が東夷征討の際、社に立ち寄られ戦勝を祈願し、志を遂げての帰途、社前の松に武具の「熊手」をかけて勝ち戦を祝い、お礼参りをされた。

その日が十一月酉の日であったので、この日を鷲神社例祭日と定めたのが酉の祭、「酉の市」。

この故事により日本武尊が併せ祭られ、御祭神の一柱となった。

「吉原神社」は、大門から坂を入ると、吉原神社に出る。

吉原遊郭の栄枯盛衰を見守り、遊女の祈りを聞いてきたであろうこの神社は、浅草七福神の1つとしての顔を持つ。

「吉原神社弁財天」1657年の明暦の大火を契機に、幕府による吉原遊郭の郊外移転命令が実行され、現・台東区千束に移転した。

これを「新吉原」と呼び移転前の遊郭を「元吉原」という。

華麗な江戸文化の一翼をにない、幾多の歴史を刻んだが、防止法の成立で廃止、その名残を記す碑が「花吉原名残碑」

次回は今戸神社方面へ

銘酒屋の遊女お力が、落ちつぶれて妻子とも別れた源七と情死するまでを描く。作者の住む丸山福山町を舞台に、ここに生きる住民を描写している。

丸山福山町の銘酒屋街に住むお力。お力は客の結城朝之助を愛したが、それ以前に馴染みの客源七がいた。源七は蒲団屋を営んでいたが、

お力に入れ込んだことで没落し、今は妻子ともども長屋での苦しい生活をおくっている。しかし、それでもお力への未練を断ち切れずにいた。

ある日朝之助が店にやって来た。お力は酒に酔って身の上話を始めるが、朝之助はお力に出世を望むなと言う。

一方源七は仕事もままならなくなり、家計は妻の内職に頼るばかりになっていた。そんななか、子どもがお力から高価な菓子を貰ったことをきっかけに、

それを嘆く妻と諍いになり、ついに源七は妻子とも別れてしまう。お力は源七の刃によって、無理とも合意とも知らない無理心中の片割れとなって死ぬ。

樋口一葉1872-96 中島歌子弟子入り「萩の舎」同門田辺花圃に刺激され小説を書く、「闇桜」「うもれ木」「たけくらべ」

「にごりえ」「十三夜」24歳で没した。

「一葉記念館 無料公開」

一葉記念館では一葉の命日にちなんで一葉祭を開催し、今年は4日間(11月21日~24日)無料公開。11月25日(水)は休館。

開館時間 午前9時~午後4時30分、

「飛不動尊」1530年、本山派修験僧の正山上人によって開かれた修験系天台宗の単立寺院。

浅草酉の市「鷲神社」は、三ノ輪から浅草まで露天が何千店と並ぶ、神社でやはり熊手を徹底的に値引きが楽しい。今では少なくなったが、

農産物土産だった唐の芋を「頭(かしら)の芋」と呼び、浅草名物となった。食べると人の頭になれると洒落て開運出世の縁起物にした

江戸っ子もさすがなら、今では、たった一軒になっても商い続けている露店もさすが。以前は笹竹に芋を通していた。

平成23年酉の市は、11月02日(水)一の酉、11月14日(月)二の酉、11月26日(土)三の酉

「鷲神社」の神、天日鷲命は、諸国の土地を開き、開運、、殖産、商賣繁昌に御神徳の高い神様としてこの地にお祀りされ、

後に日本武尊が東夷征討の際、社に立ち寄られ戦勝を祈願し、志を遂げての帰途、社前の松に武具の「熊手」をかけて勝ち戦を祝い、お礼参りをされた。

その日が十一月酉の日であったので、この日を鷲神社例祭日と定めたのが酉の祭、「酉の市」。

この故事により日本武尊が併せ祭られ、御祭神の一柱となった。

「吉原神社」は、大門から坂を入ると、吉原神社に出る。

吉原遊郭の栄枯盛衰を見守り、遊女の祈りを聞いてきたであろうこの神社は、浅草七福神の1つとしての顔を持つ。

「吉原神社弁財天」1657年の明暦の大火を契機に、幕府による吉原遊郭の郊外移転命令が実行され、現・台東区千束に移転した。

これを「新吉原」と呼び移転前の遊郭を「元吉原」という。

華麗な江戸文化の一翼をにない、幾多の歴史を刻んだが、防止法の成立で廃止、その名残を記す碑が「花吉原名残碑」

次回は今戸神社方面へ