老人がコロナに感染を避け、

ニュース、外に出ない要請を受けて、

自室に籠り、頬杖4日、

買い出し、外に出ればコロナ忘れているのに、

テレビを見てしまう家の中では、

流石、立ち上がると足元が ❛よたり ❜

江戸期の成人男性は、旅の1日におよそ10里。

平地、自然を眺めながら歩いて、

8~ 10時間で約40kmを歩いた。

皇女和宮さんが中山道、2万人?の用心を、

引き連れて下向した時でさえ、おおよそ20キロ。

八王子の河童、一日の歩行距離、150m。

ニュース、外に出ない要請を受けて、

自室に籠り、頬杖4日、

買い出し、外に出ればコロナ忘れているのに、

テレビを見てしまう家の中では、

流石、立ち上がると足元が ❛よたり ❜

江戸期の成人男性は、旅の1日におよそ10里。

平地、自然を眺めながら歩いて、

8~ 10時間で約40kmを歩いた。

皇女和宮さんが中山道、2万人?の用心を、

引き連れて下向した時でさえ、おおよそ20キロ。

八王子の河童、一日の歩行距離、150m。

大人になってもガキ大将、

覗き込んで小心者に変える戒めのラブレター👇

覗き込んで小心者に変える戒めのラブレター👇

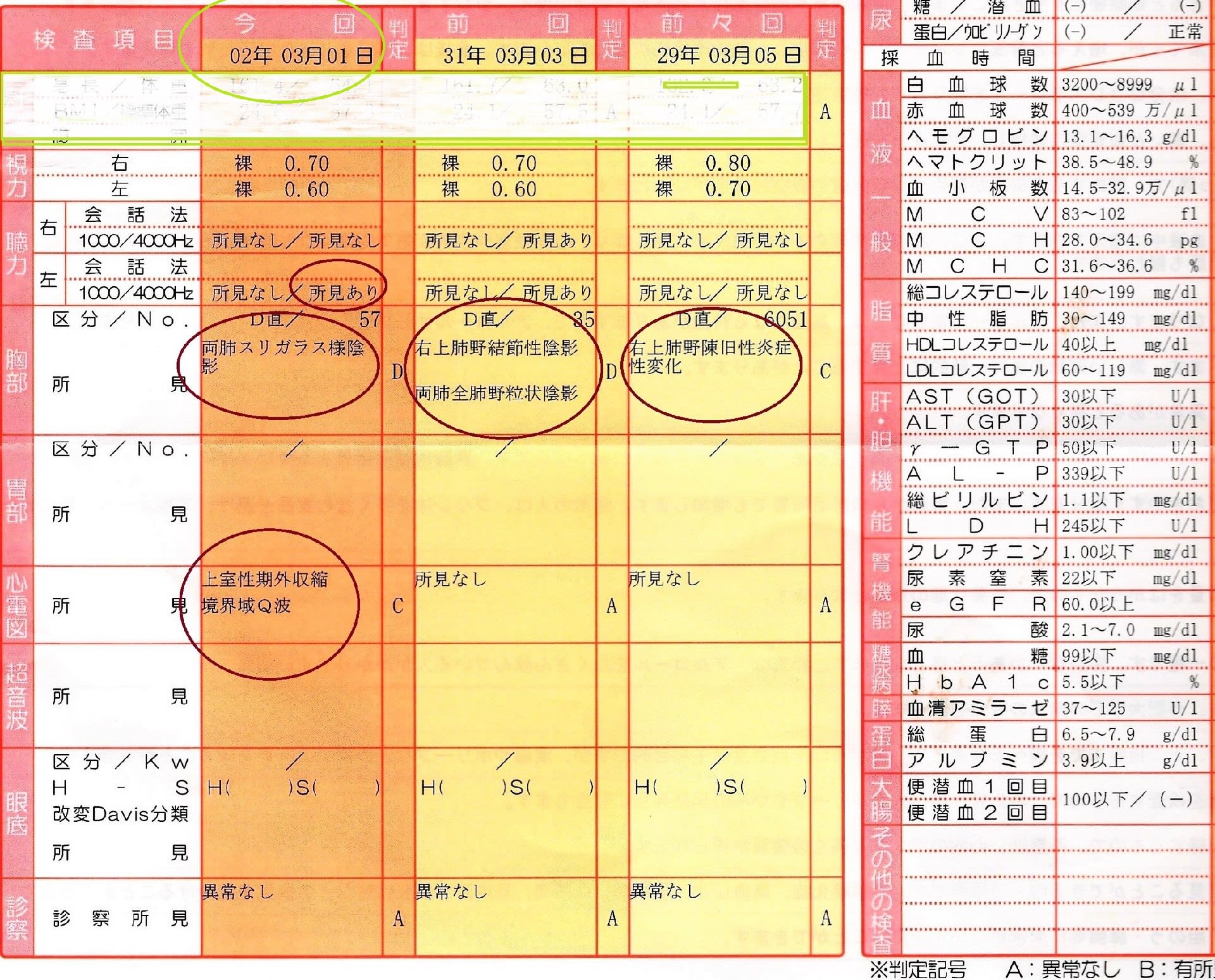

👆年々、肺機能が悪くなる診断。

👇その他はま~ぁま〜ぁと判断したのに、

結果報告には、なんと何項目もの指摘が・・・。

河童、首をうな垂れて、

ここでコロナに感染しては明日は無く・・と。

箱根の花の写真を眺めては、

サバの一夜干しをパク、パクリ。

明日の作戦は籠城、無手勝流で・・・

与太郎河童 vs コロナ。

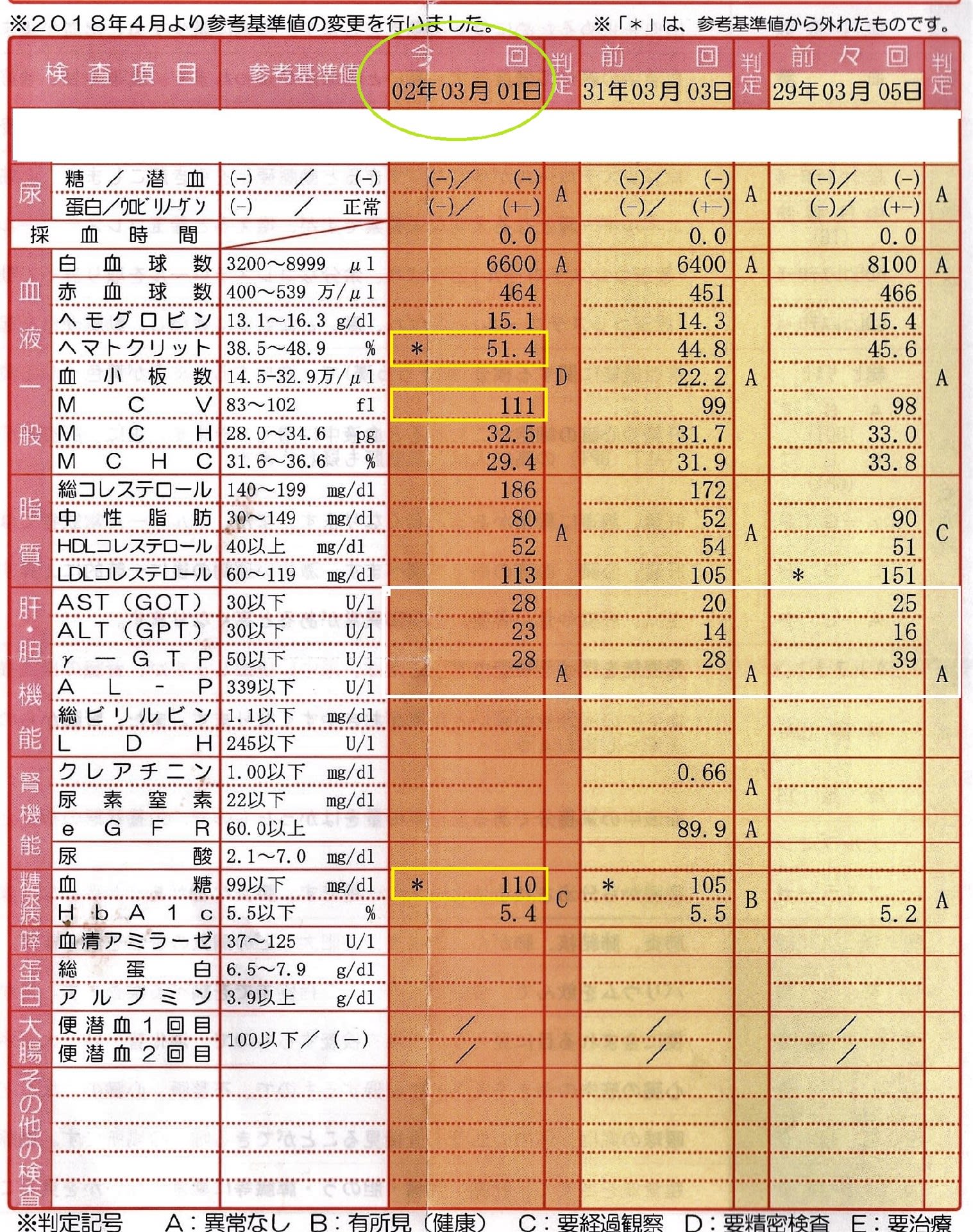

👇その他はま~ぁま〜ぁと判断したのに、

結果報告には、なんと何項目もの指摘が・・・。

河童、首をうな垂れて、

ここでコロナに感染しては明日は無く・・と。

箱根の花の写真を眺めては、

サバの一夜干しをパク、パクリ。

明日の作戦は籠城、無手勝流で・・・

与太郎河童 vs コロナ。

👆ヘマトクリックは、肥満、多汗症ではなく、

水分摂取が少ない人に現れる症状なのだとか・・・。

水分摂取が少ない人に現れる症状なのだとか・・・。

写真 2020.3.21 箱根にて