柿の季節、手に取ろうとしてら、

やたら👆鴨の目が気になって・・。

やたら👆鴨の目が気になって・・。

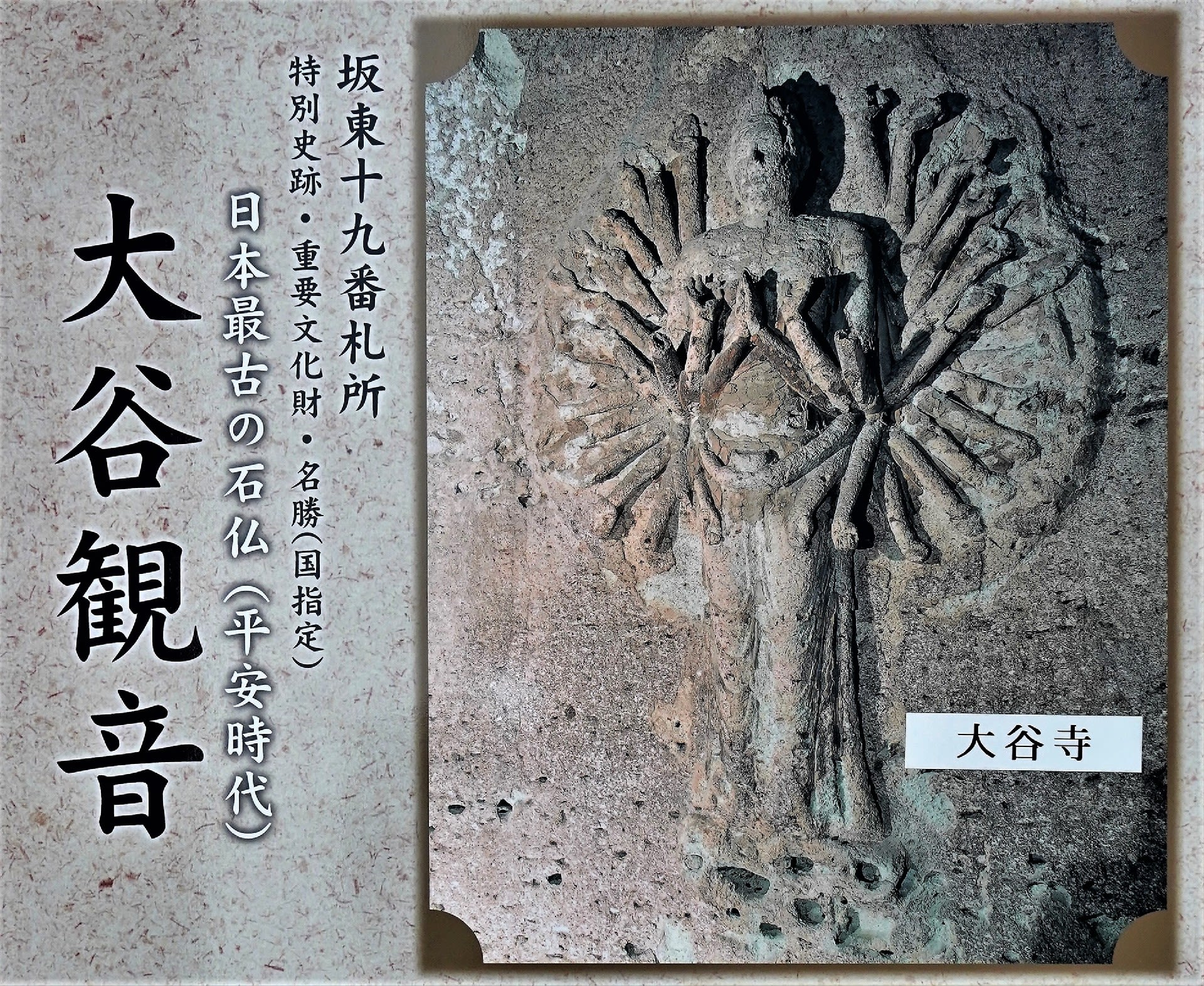

坂東札所巡りは、いつ終われるかと、

カレンダーと会話してたのですが、

ここで一気に結願寺33番と、

千葉に来ているのですが、

台風です。

カレンダーと会話してたのですが、

ここで一気に結願寺33番と、

千葉に来ているのですが、

台風です。

2メートル以内は傘なし、濡れない、

テクノロジー、誰か、

発明していただけないものでしょうか・・。

テクノロジー、誰か、

発明していただけないものでしょうか・・。

午前8時では👆

観光客はいなくて、👇ジェラードも味わはえなくて、

観光客はいなくて、👇ジェラードも味わはえなくて、

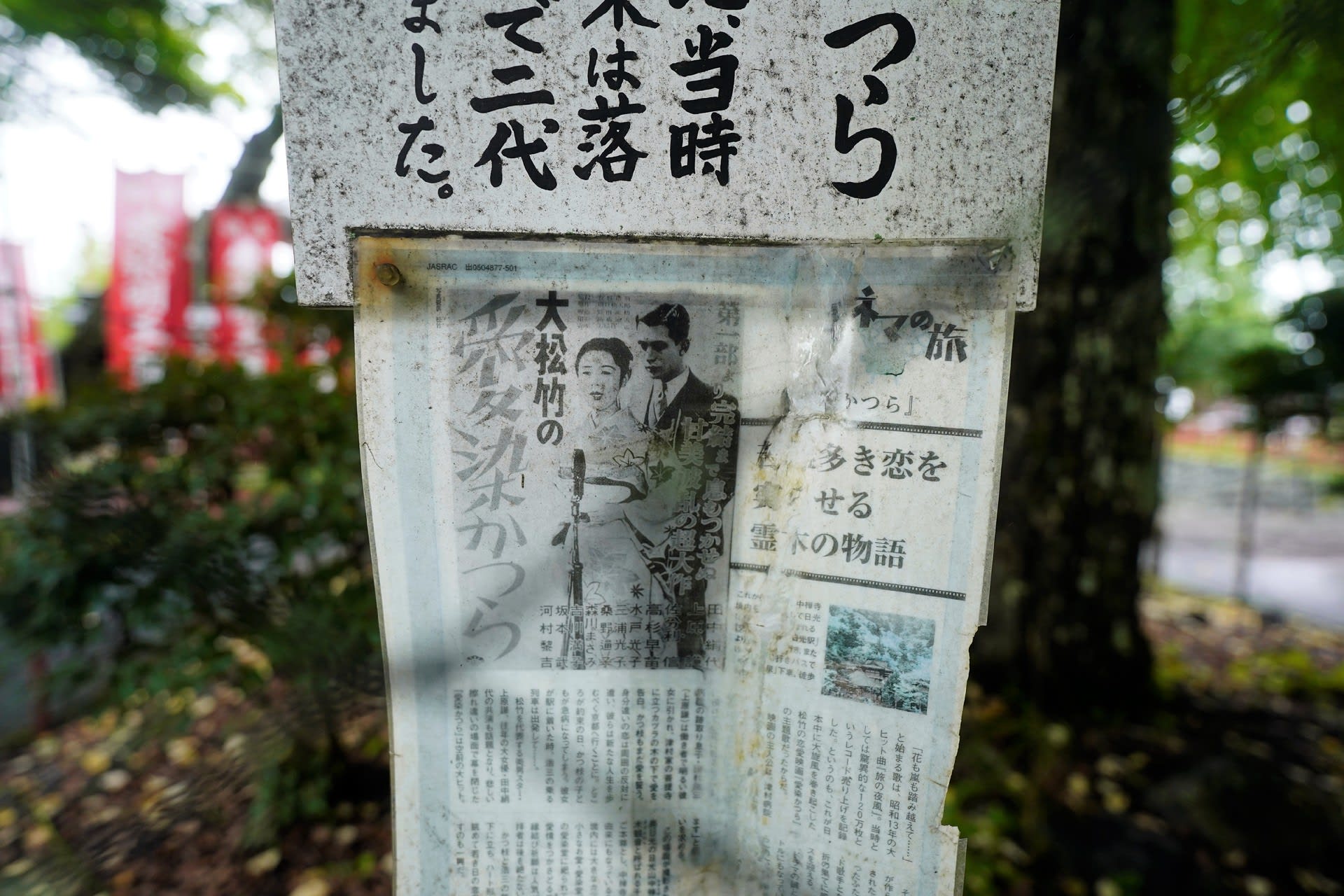

👇吸い殻入れのポスター、舟にも乗れず、

まず、気付けの一服。

まず、気付けの一服。

向かいの金物屋の吸い殻入れにも、

佐原祭りのポスターが・・

吸い殻入れ、あちこちに・・

肩身の狭いお父ッつぁん、

ここなら、胸を張れる。

吸い殻入れ、あちこちに・・

肩身の狭いお父ッつぁん、

ここなら、胸を張れる。

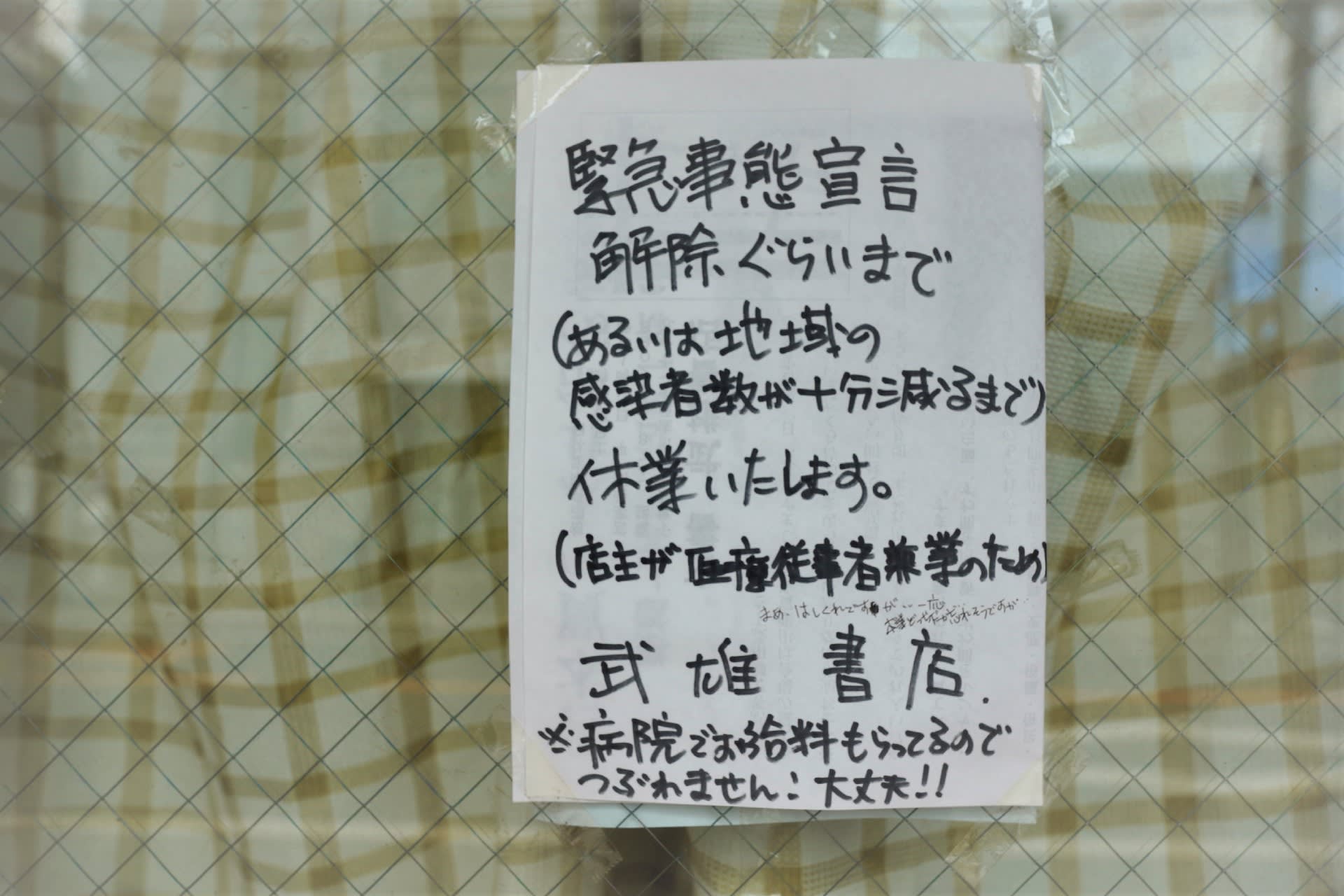

👇世知辛いこの世、

こんな店主の、おおらかさ見習いたい!

ボールペンで、こんまかい字で、

但し書きがあった・・

まあ はしくれです●が......一応.....

本業どっちだかわすれそうですが

ハハ.ッ..ハァ~~ウン!

忘れていいよ、あなたなら・・・

なんかあったら、ひと肌脱ぎまっせ・・!

こんな店主の、おおらかさ見習いたい!

ボールペンで、こんまかい字で、

但し書きがあった・・

まあ はしくれです●が......一応.....

本業どっちだかわすれそうですが

ハハ.ッ..ハァ~~ウン!

忘れていいよ、あなたなら・・・

なんかあったら、ひと肌脱ぎまっせ・・!

👇撮影隊だけが頑張ってた、小江戸水郷の佐原、

伝統的建造物群保存地区、ちょっと見て歩いて・・

ちょい~とだけ・今回.......木更津ホテルにて・・。

伝統的建造物群保存地区、ちょっと見て歩いて・・

ちょい~とだけ・今回.......木更津ホテルにて・・。