身体の疲れが、思考能力の限界を過ぎて、

両手を伸ばし、横になったら3秒も持たず、

特効薬、「寝る」の世界を満喫した昨日。

目覚めて曇ってた眼鏡にをかけて、

「視力が弱くなった」と、ボヤキ・・、

気づいて「わしも、焼きが回った」と、

ぼ~っと、生きてる晴天の午後です。

誘いを受けて、

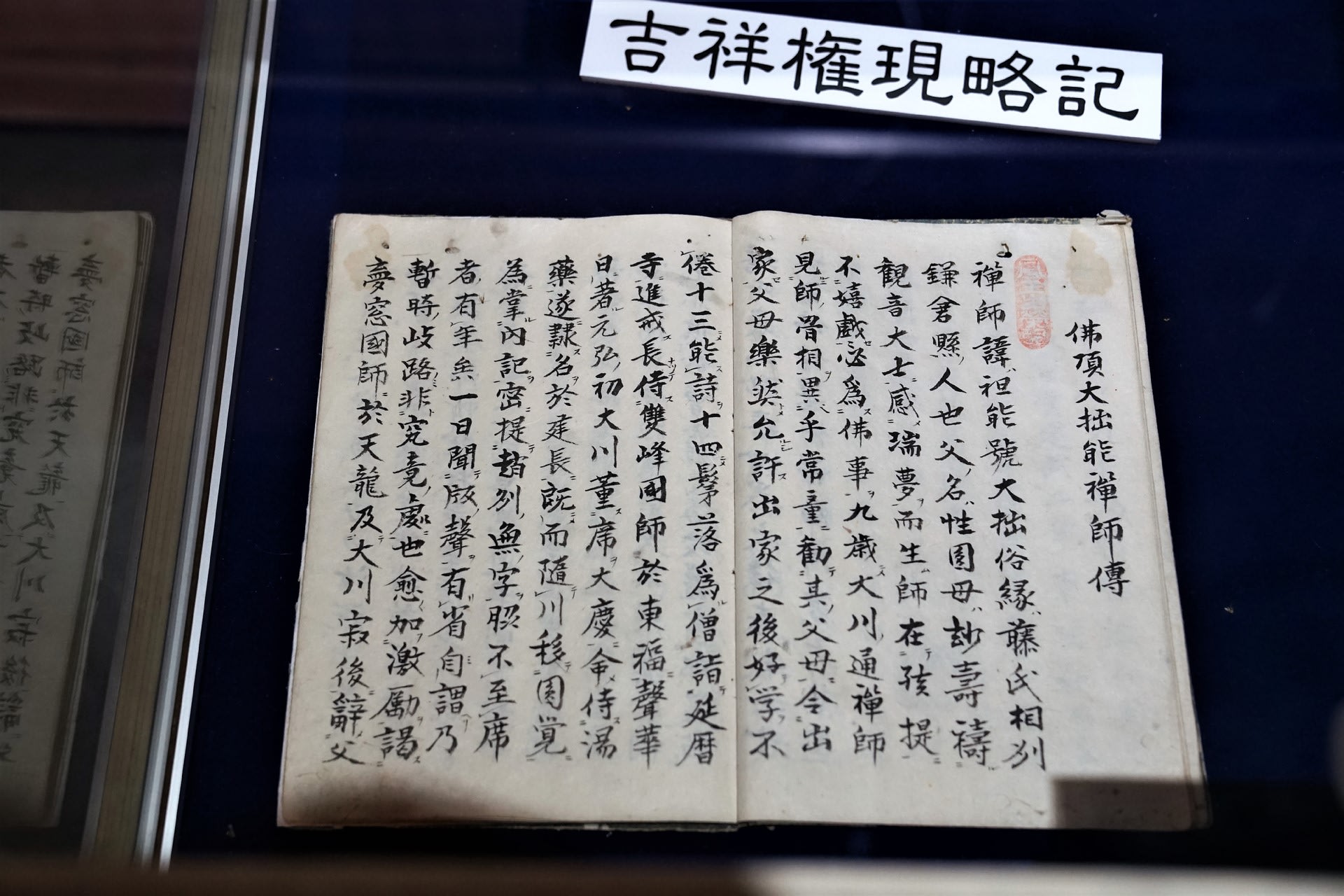

訪れた群馬県の川場村「吉祥寺」

禅宗、「壁のように動ぜぬ境地で真理を観ずる禅」となれば、

煩悩に生きる私には、

楼門迄、なんとなく歩幅が狭くなります。

禅宗の楼門は、聖地と俗界の境界。

入り口の両サイドに、金剛力士か、四天王を祀り、

楼上には16羅漢を祀っている。

👆吉祥寺の楼門も立派。

👇勅額「青龍山」は鎌倉時代の最後の天皇、

後光巌天皇(1338~1371年在位)の直筆なのだそうです。

👇金剛力士が、

👇楼上には、

仏の正しい法を長く世に居て、

迷う人々を導けと、お釈迦様を真ん中に、

煩悩をすべて断絶した最高の境地に達した16人。

頭を下げながら、煩悩、煩悩、煩悩無くなれば、困る。

今夜の「牡蛎雑炊」がいいと、決めたばかり。

楼門の階段で、

チョット嬉しい気分に・・。

木鼻の殻獅子が、ずり落ちないように支える かすがい が見えた。

大工棟梁と彫刻家の寸法取りの手違いか、

角の唐獅子がぴったり合わない施工。

精巧技術を誇るといわれる日本の技にあって、

不謹慎ながら、どこか親近感が生まれます。

👇唐獅子の指がクイット丸めたデザインも、

生まれたての赤ん坊の指を見た時の、

あの嬉しさが・・。

👇彫ったのは長野県小諸町から馳せた、

石工・小林虎之介さん。

長野県にはかなりの数の石工が、いたようですネ!

伊那高遠石工は集団化し、1187年、源頼朝から、

代々石細工職人として

日本国内で仕事が出来るとの許可をもらった、由緒書があり、

由緒に基づき、全国を行脚し、

青森県から山口県まで旅稼ぎをしている。

江戸城築城には、

八王子近郊にもかなり定住していた記録があります。

雪の武尊山の麓、頼朝と阿波姫の子、

大友能直の子孫が創建した吉祥寺は、

小高い山の向こうに・・。

👇川場かるた散策 ・え・ 枝分け巨(おお)き、姫子松。