👆相馬山(1411m)

榛名白川の水源に相当。「黒髪山」の異名をとる、

雷様が宿る神域でもあります。

私が見ている看板は、

暴れ川の異名をとった榛名山系から流れる、

車川の中流辺り、

暴れ川の異名をとった榛名山系から流れる、

車川の中流辺り、

この善地村👇に昔、彫り物師が居た。

車川は、下流は箕輪城の下あたり、

10月に『狐の嫁入り祭り』会場になる、

ふれあい公園の脇を流れる、榛名白川に合流する。

10月に『狐の嫁入り祭り』会場になる、

ふれあい公園の脇を流れる、榛名白川に合流する。

その白川も、昔は暴れてたよう・・。

1497年に箕輪城主が、

『狐の嫁入り祭り』会場の下方に創建した、長純寺、

のに、翌年には、白川の洪水で流され、後年、

『狐の嫁入り祭り』会場の下方に創建した、長純寺、

のに、翌年には、白川の洪水で流され、後年、

洪水を避けて、現在の地に再建したのは1557年。

白川の河岸段丘に建っている、箕輪城。

上杉謙信や、武田信玄・織田、北条との戦にも、

ひるむことなく、敵陣を唸らせた、

城主・長野信業、業政、代々の供養塔が、

長純寺にある。

ひるむことなく、敵陣を唸らせた、

城主・長野信業、業政、代々の供養塔が、

長純寺にある。

👇約束の午後1時30分、

2時間前には、車を乗り入れてしまった。

2時間前には、車を乗り入れてしまった。

👇 雨の日の奪衣婆・閻魔さん

そのお寺さんに、

1736年に彫った彫師の名の、棟札が見つかった。

建築学会に40年ほど前、論文を報告し、

1736年に彫った彫師の名の、棟札が見つかった。

建築学会に40年ほど前、論文を報告し、

調査団が入り、棟札を発見した、揺るぎない証拠。

上州彫り物師が一番最初に、記録に残した棟札。

住職の許可を得て訪ね、2週間前に撮った写真で、

頭はあっちにいったり、こっちにいったり。

頭はあっちにいったり、こっちにいったり。

後で気づく阿呆さ加減は、これからもで・・・。

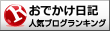

鎮守様👇

彫師が彫ったのは👆の境内にある鎮守様の中の彫刻か

本堂外陣の👇欄間か・・

住職も苦渋の顔つき・・・。

早く白黒つけないと

彼らの棟札の行き場所が無くなる

👇

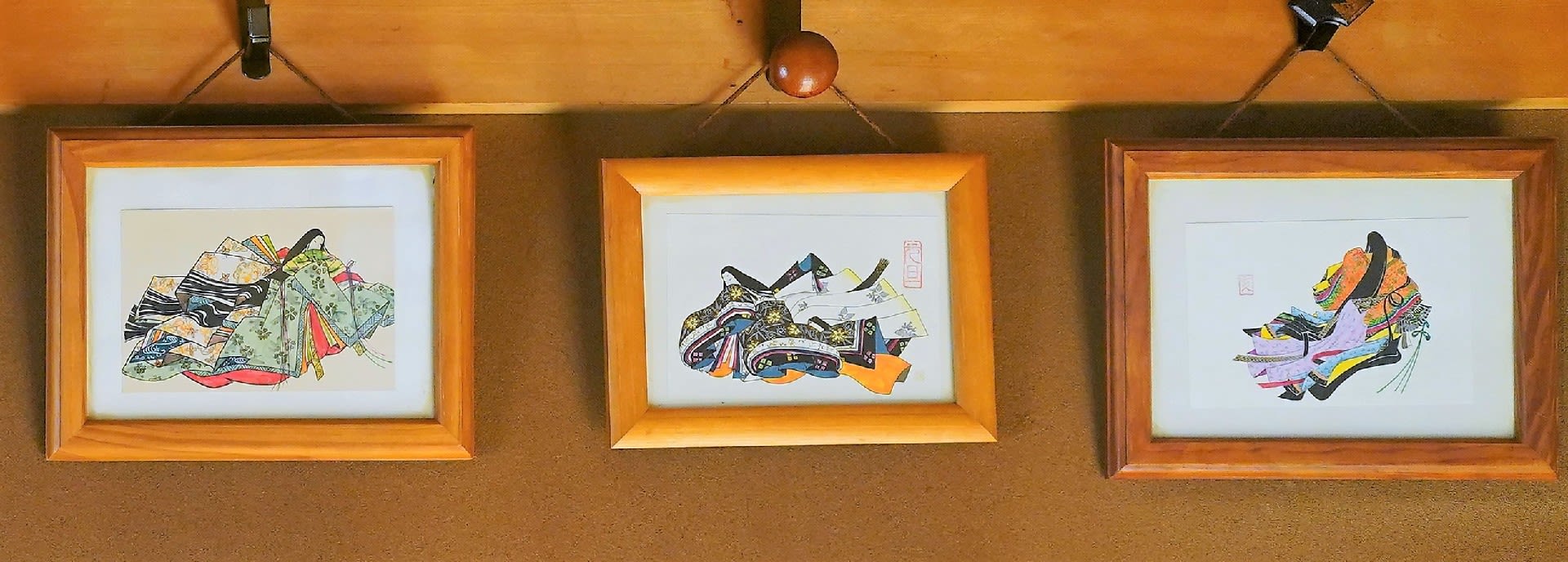

木崎小八・善地

小林又七守常・見崎

清水熊次郎・室田

赤見吉三郎・室田

久保政右衛門・室田

松本善助・室田

彫刻の画像は次回に

👇榛名山と向こう、とんがり帽子の相馬山

長純寺さん以外のファイルは

2017年です