江戸から36里、日光から36里、善光寺まで36里、

36里の位置にある霊場、水澤観世音。

36里の位置にある霊場、水澤観世音。

札所14番横浜の瑞応山 弘明寺から、

15番白岩山 長谷寺までが140キロあり、

現代人には、気が遠くなる巡礼。

16番、水澤寺までは14キロばかり、

坂道、でこぼこ道、うっそうと繁る杉木立、

15番白岩山 長谷寺までが140キロあり、

現代人には、気が遠くなる巡礼。

16番、水澤寺までは14キロばかり、

坂道、でこぼこ道、うっそうと繁る杉木立、

巡礼も命がけ・・。

33年かけて1787年に、

再建した堂宇にたどり着けば、

次の栃木の出流山 満願寺までは80キロばかり、

ここは風呂で、旅の疲れを流したい、伊香保。

33年かけて1787年に、

再建した堂宇にたどり着けば、

次の栃木の出流山 満願寺までは80キロばかり、

ここは風呂で、旅の疲れを流したい、伊香保。

万葉に詠われた伊香保榛名山のことで、

恋歌もある。

恋歌もある。

伊 香 保 風 吹 く 日 吹 か ぬ 日

あ り と 言 へ ど 吾 が 恋 のみ し 時 な か り け り

👇迦陵頻伽 かりょうびんが

上半身が人で、下半身が鳥で架空の鳥、

殻の中にいるころから美しい声で鳴き、

住んでいるところは極楽浄土だという。

江戸の頃には、きれいな声の花魁をこう呼んだと・・。

殻の中にいるころから美しい声で鳴き、

住んでいるところは極楽浄土だという。

江戸の頃には、きれいな声の花魁をこう呼んだと・・。

伊香保姫、吾妻川で継母に殺された2人の姉、

伊香保姫が身に着けていた、2寸8分の観音様、

姫が川に入水したときに、川の水が、

壁のようになり、姫が河原を渡った後ろは水が流れ、

継母は、伊香保姫を殺害できなかったという。

後、上野の国司になった高光中将公に嫁いだのち、

先だった夫、愛おしいさに伊香保沼に身を投じ・・・

伊香保姫が身に着けていた、2寸8分の観音様、

姫が川に入水したときに、川の水が、

壁のようになり、姫が河原を渡った後ろは水が流れ、

継母は、伊香保姫を殺害できなかったという。

後、上野の国司になった高光中将公に嫁いだのち、

先だった夫、愛おしいさに伊香保沼に身を投じ・・・

僧侶の夢に伊香保姫が現れ、

寺の鎮守となって衆生を救いたい

姫の守り本尊、十一面千手観世音菩薩は、

姫の守り本尊、十一面千手観世音菩薩は、

伊香保姫とともに、

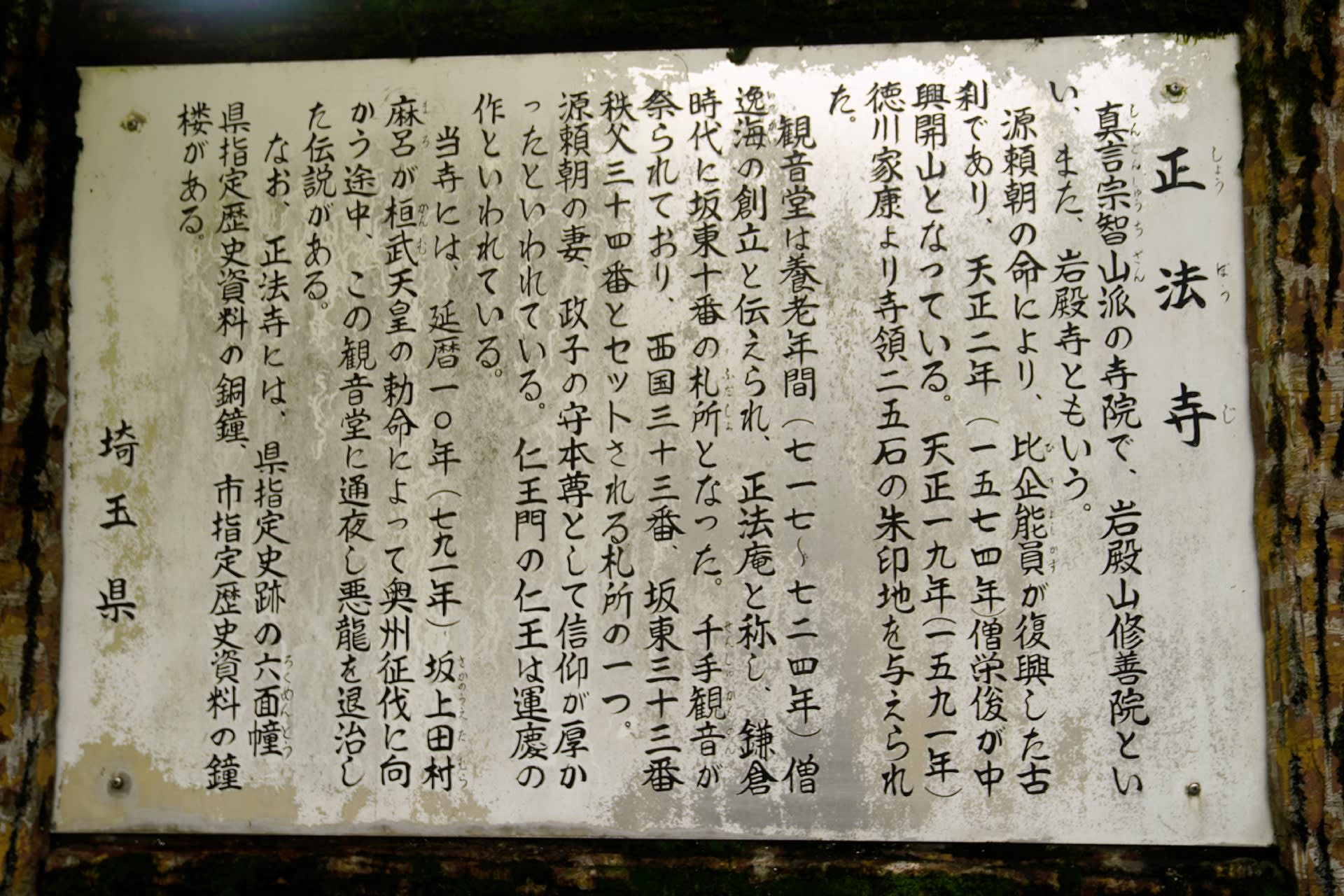

1300年、夫高村中将公の菩提寺として、

燦燦と・・・・。

1300年、夫高村中将公の菩提寺として、

燦燦と・・・・。

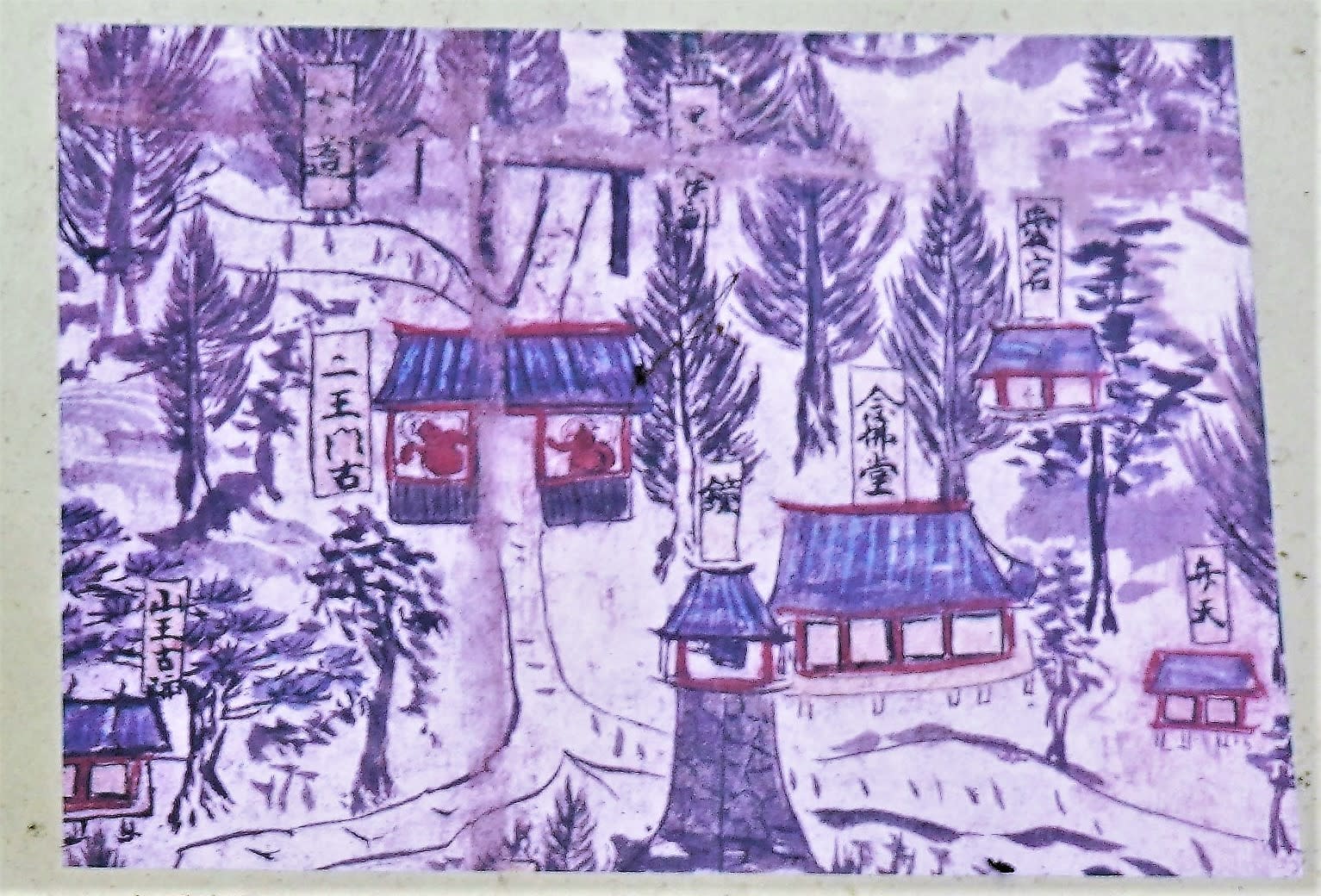

👇向拝縦柱に絡む龍、

👇堂宇後ろの小窓から