♬ あなたひとりで走るなら

私が遠くはぐれたら

立ち止まらずに振り向いて

危険は前にもあるからどこからでも

あなたは見えるから

爪を休め眠る時も・・♫

※とまどうペリカン、井上陽水さんの歌詞・一節

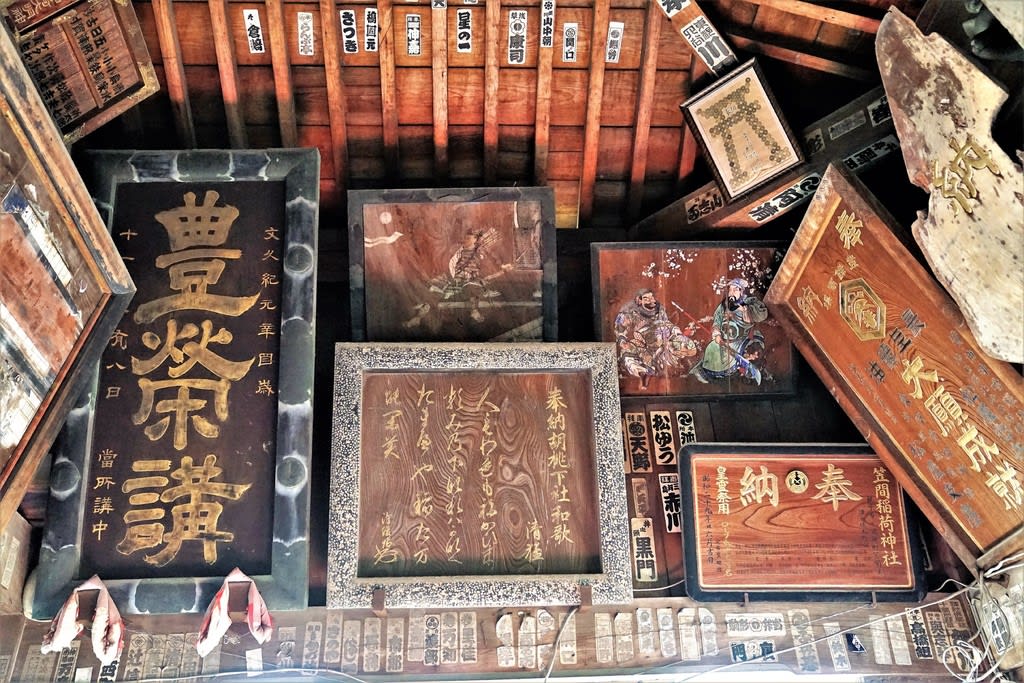

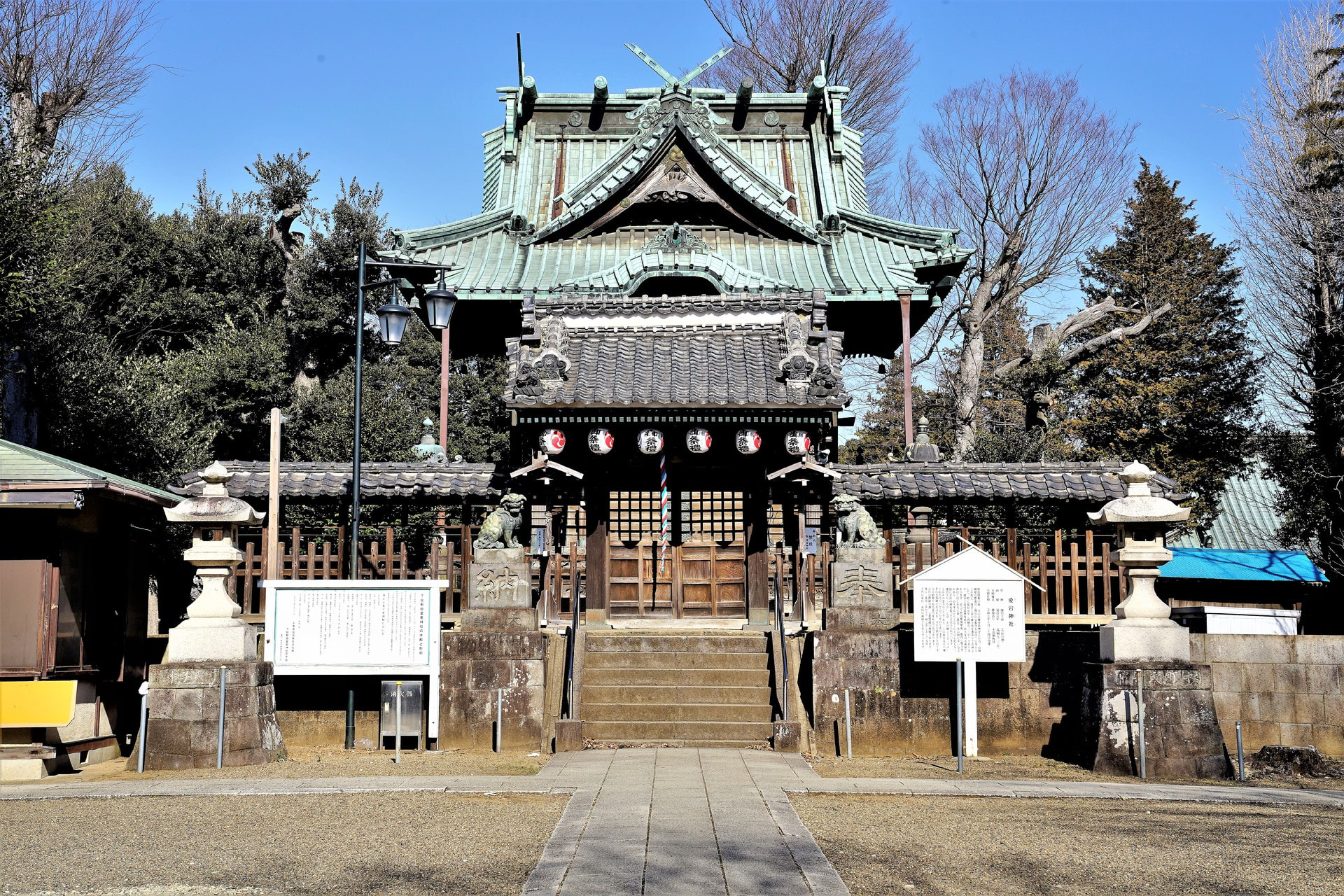

写真👆👇土浦市駅

写真👆👇土浦市駅

※ ※ ※

羊飼いと群れの監視するアルカディアの神、

山羊のような角を持ち、

臀部と脚部は羊の四足獣姿の

精力あふれる、パーン。

山羊のような角を持ち、

臀部と脚部は羊の四足獣姿の

精力あふれる、パーン。

狩りを終えたパーンは、山を下りる道で現れた、

野に住み、歌と踊りが得意な、

若くて美しい、ニンフに恋をした。

野に住み、歌と踊りが得意な、

若くて美しい、ニンフに恋をした。

生娘でいたいニンフは、

執拗なパーンの誘いを断つて山道を逃げ惑う。

川の土手でパーンに、

追いつかれた、野のニンフは、

水中のニンフに助けを叫び、

パーンの手がニンフの体に触れた時、

執拗なパーンの誘いを断つて山道を逃げ惑う。

川の土手でパーンに、

追いつかれた、野のニンフは、

水中のニンフに助けを叫び、

パーンの手がニンフの体に触れた時、

ニンフは川辺の葦に姿を変えた。

葦は山の風に、

悲しげな旋律で、山にこだまし、

呆然とたたずむパーン。

悲しげな旋律で、山にこだまし、

呆然とたたずむパーン。

孤独になった、

羊飼いパーンはニンフを思い讃え、

数本の葦をちぎって、

山脈の頂に・・空に響けとばかり、

楽器を造る。

パンフルート。

羊飼いパーンはニンフを思い讃え、

数本の葦をちぎって、

山脈の頂に・・空に響けとばかり、

楽器を造る。

パンフルート。

〜 The Lonely Shepherd 〜

Gheorghe Zamfir

(ルーマニア・1941~)

パン笛のマスター

パン笛のマスター

編集して再掲載しました。