しのぶれど・・・淡い思いの熱い心が顔に出るなら、

冷やかされても、腹も立たないけど、

昭和の日、人恋しさに調布の深大寺で見た薔薇👆・・・

風に揺れてた、藤青色の名は ♫ しのぶれど ♫

冷やかされても、腹も立たないけど、

昭和の日、人恋しさに調布の深大寺で見た薔薇👆・・・

風に揺れてた、藤青色の名は ♫ しのぶれど ♫

しのぶれど色あせて、世を忍び耐え・・・

源頼朝の異母弟、武将にして英知に長けた、源範頼、

頼朝の信頼関係も、忠誠心を疑われ伊豆に流され、

修善寺で討伐される・・・

のに、確かな記録は無く、範頼はひっそり、

ここ比企郡吉見町で、生きてた伝説・・

源頼朝の異母弟、武将にして英知に長けた、源範頼、

頼朝の信頼関係も、忠誠心を疑われ伊豆に流され、

修善寺で討伐される・・・

のに、確かな記録は無く、範頼はひっそり、

ここ比企郡吉見町で、生きてた伝説・・

平安末期の幼少期、範頼はここに身を隠していたという。

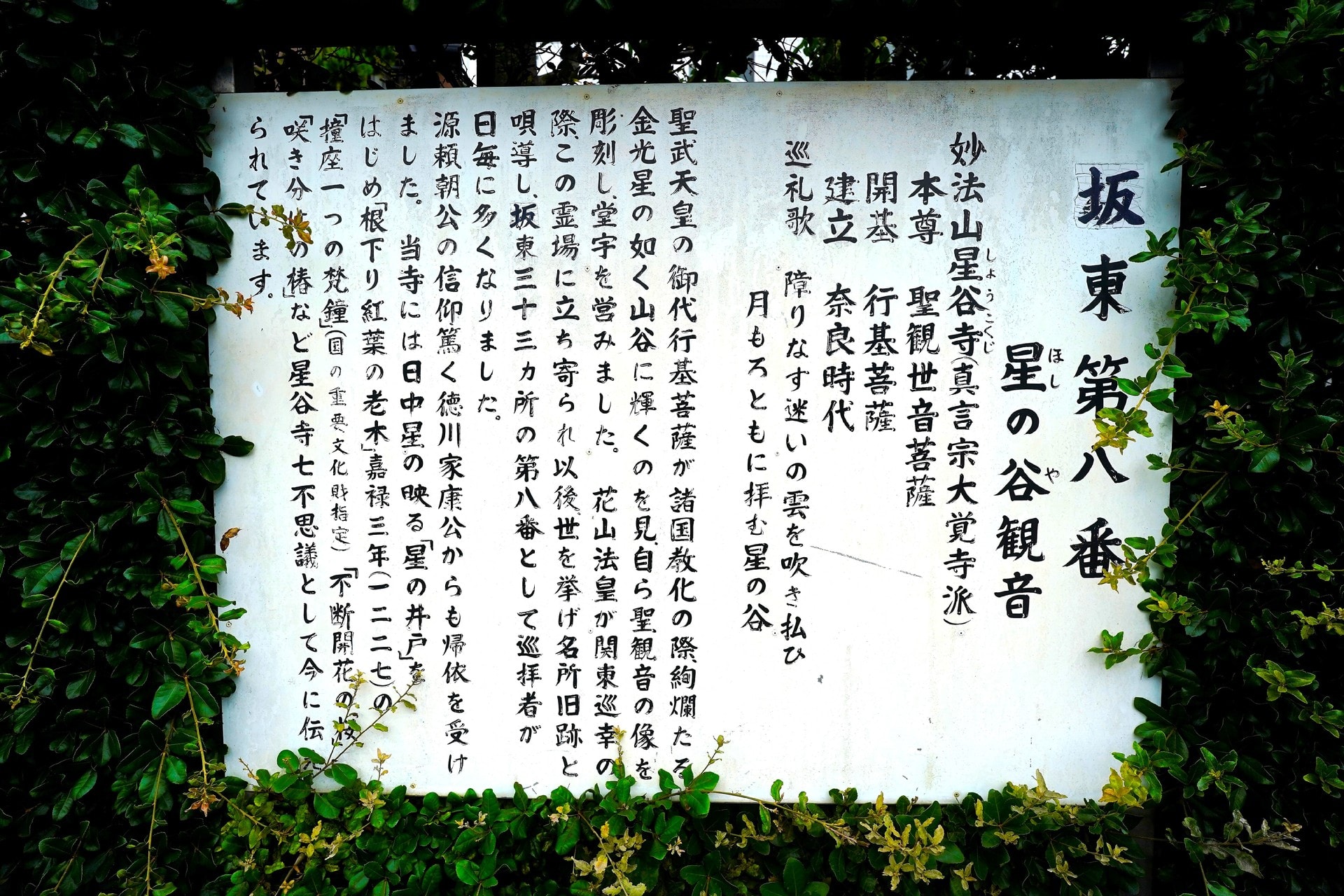

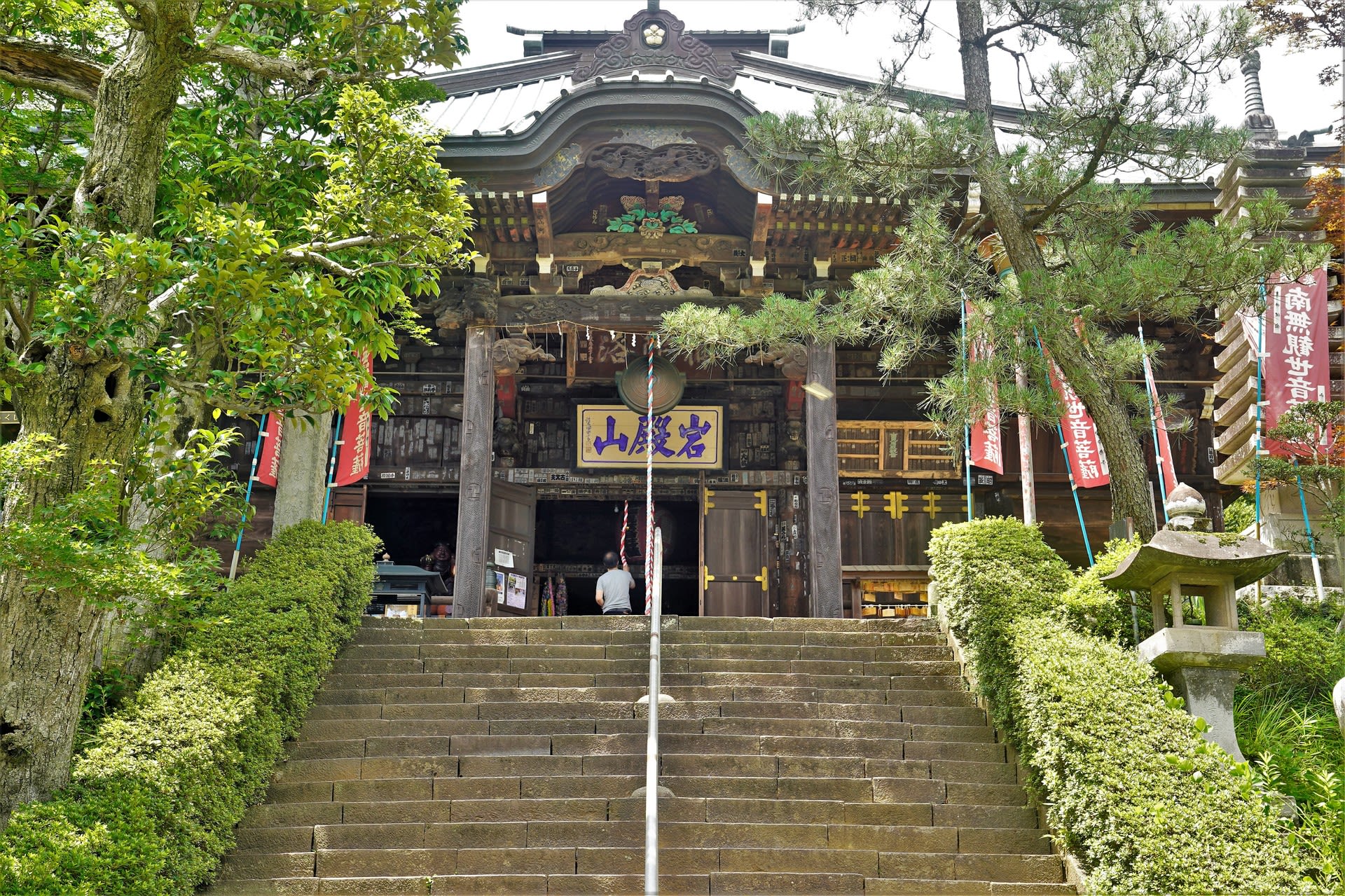

坂東札所十一番。岩殿山・安楽寺。

👇虎の彫刻は、左甚五郎の作と伝えられていますが・・

おばあさんに歩調に合わせる、

背筋が通った青年👇疲れが飛んだ、いいひと時だった。

👇範頼が寄進した三重の塔は、焼失し・・

吉見観音周辺は今

吉見町大字御所という地名

吉見御所と尊称された

吉見御所と尊称された

範頼にちなむと伝えられ

範頼の妻の祖母で

頼朝の乳母でもある比企尼の嘆願により

子の範圓・源昭は助命され

その子孫が吉見氏として続いたとされる