【書評】死刑執行人の苦悩

つい先日の沼津図書館を渉猟(しょうりょう)する中でのことだ。同図書館2Fは、学術書など専門書とか全集というべき書籍が多く、特定の目的がなければその書棚を見廻すことが少ないのだが、ルポルタージュで区分された書棚の一角があることに気付いた。このルポルタージュは結構好きなジャンルで、日頃感心がある世界など、ルポを読むことで知れる知見は大きい。

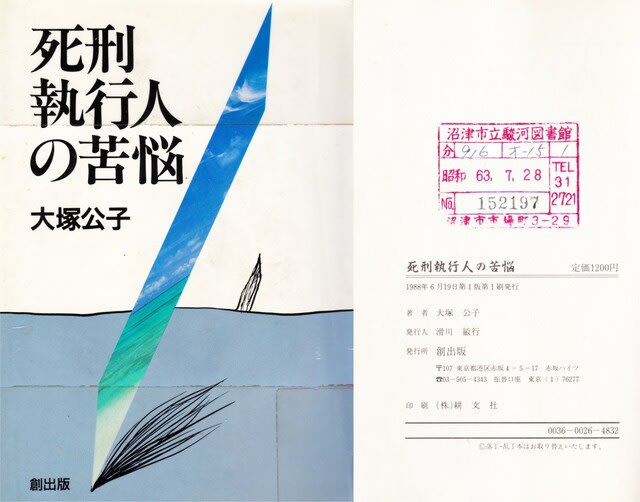

そんなルポのジャンルで「死刑執行人の苦悩」という書名にギョッとしつつ抜き出した。いわゆる昔で云う「処刑人」のことだ。それは自らの意志で処刑するのではなく、ある権力の指令で、殺人を合法的に実施するのだが、そこに苦悩があると云うことが俄然興味をそそり借り出した。

しかし、読む前から、考えて見れば当然だよな、自分が死刑の執行担当者であったら、幾ら正当な裁判の結果だからといえ、人の死に積極直接的に関わり続けるなんて到底できないだろうから、そこには苦悩があるのは当然だろうなという予測はあった。ただし、それも人間性次第で、これは仕事なんだと開き直れば、淡々と業務は続けられるのかもしれない。この本を読むまでは、そんな風に想像していた。

そもそも、私は死刑肯定論者だったのだ。凶悪な犯罪を繰り返すなど、こういう犯罪者はおよそ無期懲役として生かしておくべき意味はないだろう、それに遺族の報復、いわば仇討ちという意味が果たされなければ社会が納得できないだろう。また、そんな人間を税金で懲役で生かしておくのはムダと云うべきものだろうという思いを持っていたのだ。しかし、この1988年(昭和63年)と35年前に書かれた本を読んで、私の死刑肯定論を打ち砕くインパクトを与えた。本の著者は大塚公子(故人)という初めて聞く名だ。

本の内容は、正にルポルタージュで、著者がいわゆる日本の死刑執行人たる刑務官の死刑担当者にその思いを聞きまくるという体裁のものだ。ただし、刑務官は在職中も離職後も守秘義務を課されているので、公式には思いを発表できない。そこで、著者は名前を記号にしたり、勤務場所をぼかしたりして記述しているのだが、その描写にいささかも作り話という気配は感じられない。

そういう記述として、多くの死刑担当刑務官は、死刑の執行とその後の生活に際し、身の毛もよだつ罪悪感にさいなまれるということになる。ある意味これは人として当然のことではないかと思う。

そもそも、私は慈善心がおよそ高いという人としての出来が良いとはいえない者だが、幾ら他人であれ目の前で人が死の瞬間を迎えているのを直視は出来る図太い神経を持たない。それが、上からの指令だとは云え、積極的に死を執行するとなったら、到底出来ないだろうと思える。だから、退職した元死刑執行人であった刑務官が震える様な思いで語る心情というのは、強く私の心に響くのだ。

この死刑執行とは、刑場を持つ全国の10に満たない拘置所もしくは刑務所においてなされる。例えば、私の住む沼津市にも静岡地裁沼津支所という裁判所と静岡拘置所沼津支所というのがあるが、ここには刑場はない。こういう地の刑務官は死刑執行という場に触れ合うことはないのだが、刑場があれば命令があれば、職を辞さない限り行うことになる。

なお、拘置所もしくは刑務所において、そこの所長となるべき者は、いわゆるキャリア職で、大まかに3年毎の転勤で、裁判所とか拘置所だけでなく、裁判所とかもしかすれば検察とか、各所を移動しながら職位をステップアプして行くのだろう。この本でも、1名だけ、定年退職後の元拘置所長を3年務めたという人物の聴取が聴き取られていたが、それによれば今でもその3年のことが思いだす都度、眠れなくなる日があることを述べている。つまり、刑場を持つ場所の所長は、法務大臣の死刑執行命令が出されると5日以内に刑の執行をしなければならず、まず刑死する者に伝えることが求められ、刑務官にその執行を下命し、刑の執行に立ち会うことにもなる。そういう中で、中には仕事として割り切り、何ら痛痒なんて感じない者もいるのだろうが、本に記されている様な刑場担当だった3年間が心の重荷として一生を背負う思いを吐露する者もいることに生じ驚きを感じる。

それとキャリアの場合は、ある一時期の話しだが、ノンキャリアの場合の刑務官の立場では、必ずしも刑場担当が勤務中一生続く訳ではないだろうが、もっと長い期間それに従事しつつ、もっと直接的に関与することになる。それは、刑死する者をいざなう者、首にロープを掛ける者、刑の執行で床板を開くレバーを操作する者、そして刑の執行後、刑死者を降ろしそれなりの処置をする一連の作業がある。

この一連の処置のことは、本でも流石に僅かしか触れていないが、絞首刑の場合、刑死者は目が飛び出し、口から泡を吹き出し、糞尿を垂れ流す。それを、何名かで引き上げ、ロープを外し、遺体を洗い、死に装束させて棺に納めるまでを行う。この際に手伝いに駆り出されるのが、刑務所の(おそらく)模範囚たる囚人だという。

こうして見ると、世の中の汚れ仕事がすべて最下層の者に集中しているということが良く判る。法務省という閉鎖組織において、高位職にある法務大臣、上級官僚、裁判官、検事などエリートは、命令の伝達もしくは下命はしても、一切こういう汚れ仕事に手を触れることはない。すべてが最下級となる担当刑務官に押し付けられるのだ。しかも、守秘義務という縛りを入れ、その心情すら公式には、発表することすらできないのだ。こういう中で、死刑執行人たる刑務官は、死刑廃止をひたすら願っているという。当然のことだろう。

ある裁判官は、判決で罪状を述べる際「人の命は尊い者で何ものにも変えられない・・・」と前置きをすると云う。それで死刑判決を平然と下すのだが、大きな論理矛盾に気付かないのだろうか本当にアホだ。

最後に、第2次大戦後、死刑廃止国もしくは中断国は増え続けている。イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スェーデンなど欧州はほぼすべて廃止、驚くのはドイツは東西併合されたが併合前の東ドイツ(あの秘密警察スタージュがあった)でさえ1987年に廃止されている。なお、ロシアは1996年以降凍結されている。つまり、人間の尊厳という理念を思考すれば、国家という権力機関は秩序維持として拘束する権利程度を持つのは理解できるが、

人の命を命じるまではおよそ過剰な野蛮な思考だと思える。この本を読んで、私の死刑肯定への考えは、まったく逆転することになった。

#刑務官の罪悪感 #死刑廃止を願う思い

つい先日の沼津図書館を渉猟(しょうりょう)する中でのことだ。同図書館2Fは、学術書など専門書とか全集というべき書籍が多く、特定の目的がなければその書棚を見廻すことが少ないのだが、ルポルタージュで区分された書棚の一角があることに気付いた。このルポルタージュは結構好きなジャンルで、日頃感心がある世界など、ルポを読むことで知れる知見は大きい。

そんなルポのジャンルで「死刑執行人の苦悩」という書名にギョッとしつつ抜き出した。いわゆる昔で云う「処刑人」のことだ。それは自らの意志で処刑するのではなく、ある権力の指令で、殺人を合法的に実施するのだが、そこに苦悩があると云うことが俄然興味をそそり借り出した。

しかし、読む前から、考えて見れば当然だよな、自分が死刑の執行担当者であったら、幾ら正当な裁判の結果だからといえ、人の死に積極直接的に関わり続けるなんて到底できないだろうから、そこには苦悩があるのは当然だろうなという予測はあった。ただし、それも人間性次第で、これは仕事なんだと開き直れば、淡々と業務は続けられるのかもしれない。この本を読むまでは、そんな風に想像していた。

そもそも、私は死刑肯定論者だったのだ。凶悪な犯罪を繰り返すなど、こういう犯罪者はおよそ無期懲役として生かしておくべき意味はないだろう、それに遺族の報復、いわば仇討ちという意味が果たされなければ社会が納得できないだろう。また、そんな人間を税金で懲役で生かしておくのはムダと云うべきものだろうという思いを持っていたのだ。しかし、この1988年(昭和63年)と35年前に書かれた本を読んで、私の死刑肯定論を打ち砕くインパクトを与えた。本の著者は大塚公子(故人)という初めて聞く名だ。

本の内容は、正にルポルタージュで、著者がいわゆる日本の死刑執行人たる刑務官の死刑担当者にその思いを聞きまくるという体裁のものだ。ただし、刑務官は在職中も離職後も守秘義務を課されているので、公式には思いを発表できない。そこで、著者は名前を記号にしたり、勤務場所をぼかしたりして記述しているのだが、その描写にいささかも作り話という気配は感じられない。

そういう記述として、多くの死刑担当刑務官は、死刑の執行とその後の生活に際し、身の毛もよだつ罪悪感にさいなまれるということになる。ある意味これは人として当然のことではないかと思う。

そもそも、私は慈善心がおよそ高いという人としての出来が良いとはいえない者だが、幾ら他人であれ目の前で人が死の瞬間を迎えているのを直視は出来る図太い神経を持たない。それが、上からの指令だとは云え、積極的に死を執行するとなったら、到底出来ないだろうと思える。だから、退職した元死刑執行人であった刑務官が震える様な思いで語る心情というのは、強く私の心に響くのだ。

この死刑執行とは、刑場を持つ全国の10に満たない拘置所もしくは刑務所においてなされる。例えば、私の住む沼津市にも静岡地裁沼津支所という裁判所と静岡拘置所沼津支所というのがあるが、ここには刑場はない。こういう地の刑務官は死刑執行という場に触れ合うことはないのだが、刑場があれば命令があれば、職を辞さない限り行うことになる。

なお、拘置所もしくは刑務所において、そこの所長となるべき者は、いわゆるキャリア職で、大まかに3年毎の転勤で、裁判所とか拘置所だけでなく、裁判所とかもしかすれば検察とか、各所を移動しながら職位をステップアプして行くのだろう。この本でも、1名だけ、定年退職後の元拘置所長を3年務めたという人物の聴取が聴き取られていたが、それによれば今でもその3年のことが思いだす都度、眠れなくなる日があることを述べている。つまり、刑場を持つ場所の所長は、法務大臣の死刑執行命令が出されると5日以内に刑の執行をしなければならず、まず刑死する者に伝えることが求められ、刑務官にその執行を下命し、刑の執行に立ち会うことにもなる。そういう中で、中には仕事として割り切り、何ら痛痒なんて感じない者もいるのだろうが、本に記されている様な刑場担当だった3年間が心の重荷として一生を背負う思いを吐露する者もいることに生じ驚きを感じる。

それとキャリアの場合は、ある一時期の話しだが、ノンキャリアの場合の刑務官の立場では、必ずしも刑場担当が勤務中一生続く訳ではないだろうが、もっと長い期間それに従事しつつ、もっと直接的に関与することになる。それは、刑死する者をいざなう者、首にロープを掛ける者、刑の執行で床板を開くレバーを操作する者、そして刑の執行後、刑死者を降ろしそれなりの処置をする一連の作業がある。

この一連の処置のことは、本でも流石に僅かしか触れていないが、絞首刑の場合、刑死者は目が飛び出し、口から泡を吹き出し、糞尿を垂れ流す。それを、何名かで引き上げ、ロープを外し、遺体を洗い、死に装束させて棺に納めるまでを行う。この際に手伝いに駆り出されるのが、刑務所の(おそらく)模範囚たる囚人だという。

こうして見ると、世の中の汚れ仕事がすべて最下層の者に集中しているということが良く判る。法務省という閉鎖組織において、高位職にある法務大臣、上級官僚、裁判官、検事などエリートは、命令の伝達もしくは下命はしても、一切こういう汚れ仕事に手を触れることはない。すべてが最下級となる担当刑務官に押し付けられるのだ。しかも、守秘義務という縛りを入れ、その心情すら公式には、発表することすらできないのだ。こういう中で、死刑執行人たる刑務官は、死刑廃止をひたすら願っているという。当然のことだろう。

ある裁判官は、判決で罪状を述べる際「人の命は尊い者で何ものにも変えられない・・・」と前置きをすると云う。それで死刑判決を平然と下すのだが、大きな論理矛盾に気付かないのだろうか本当にアホだ。

最後に、第2次大戦後、死刑廃止国もしくは中断国は増え続けている。イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、スェーデンなど欧州はほぼすべて廃止、驚くのはドイツは東西併合されたが併合前の東ドイツ(あの秘密警察スタージュがあった)でさえ1987年に廃止されている。なお、ロシアは1996年以降凍結されている。つまり、人間の尊厳という理念を思考すれば、国家という権力機関は秩序維持として拘束する権利程度を持つのは理解できるが、

人の命を命じるまではおよそ過剰な野蛮な思考だと思える。この本を読んで、私の死刑肯定への考えは、まったく逆転することになった。

#刑務官の罪悪感 #死刑廃止を願う思い