今日は休みで、読書したりDVD映画(昨日のハドソン川の奇跡)の再視聴などしながらグタグタと過ごしている。そして、Fasebookの皆の記述を見ながら、遙か昔の思いを回想しつつ本文を記してみる。

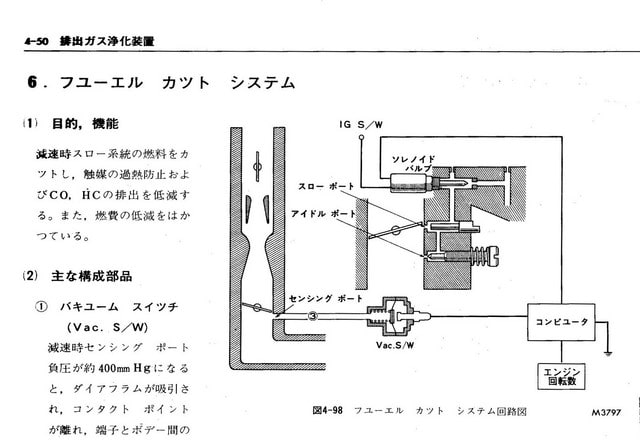

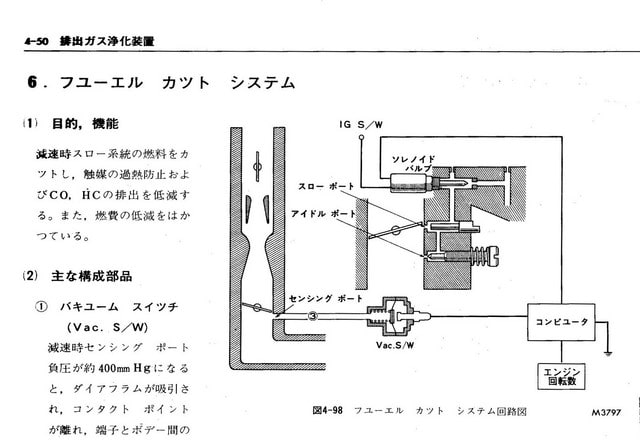

さて、写真の技能習得書はS55年発行のトヨタ技能習得書第2ステップ(1~5まであり)だが。この中に、キャブレターのフューエルカットシステムという内容の一項がある。つまり、IGキーOFFでのランオン防止だとか、減速時のCO抑制のために。キャブレターのスロー系統の燃料をカットする機構なのだが・・・。これに関して忘れがたく思い出す事柄として記してみたい。

ことは、トヨタ入社4年目ぐらいのことだったと思う。勤務の営業所で販売した新車納車1ヶ月ほどのカリーナで、エンジンが低速でエンストしてしまうというトラブルが生じ、隣接営業所(こちらの方が規模が大きいいわゆる母店)に入庫していたのだ。それが、1週間を経ても直らないとのことで、販売した勤務営業所の所長から「お前、ちょっと見て来てくれ」とのことが発端だった。早速、訪問して該当営業所の班長から事情を聞くと、まずキャブレターを替えてみたけど効果がなく、インテークマニホールドを替えてみたが同じで、これからヘッドを乗せ替えてみると述べたのには驚いた。「ちょっと待ってくれ」と、私がやったことは、助手席側グローブボックスを外し、その右上部にあるフューエルカットコンピューター(当時はECUとは呼ばず)の端子部で、サーキットテスターの抵抗レンジにて、フューエルカットソレノイドの通電抵抗を計測したのだ。案の定、抵抗は∞Ωだ。これは、ソレノイドが断線しているか(キャブを取り替えているのであり得ないが)、接続ワイヤリング系しかないだろう。そこで、エンジンルームに戻り、ソレノイドの接続コネクタ付近を明細に点検してみると、2本の入力線の内、1本が端子根元で内部断裂しているのを発見した次第なのだ。原因は、ワイヤリング製造時の端子打ちの段階か、製造プラントでの組み付け時にムリな力を与えたのだろう。応急的に断裂部を仮接続すると、正常なアイドル回転が保たれることを確認した。修理は、該当端子をコネクタハウジングから引き出し、ハンダ付けにて入念に結合し直し、関係部品を元通りとし完了となった。

という、自慢話と聞こえるかもしれぬ話だが、私がいいたいことは、情けないかな作業者は、部品を替えることによる修理しか考えなかったということを伝えたいのだ。それには、システムの概要や原理を知り、思考してみるという知力が欠かせないだろう。よく、仲間内で(中にはお客からも)、自虐的発言として「俺らは部品交換屋さ」みたいな発言を聞くが、極めて腹立たしい発言だと内心として私の怒りはこみ上げてくるのだ。そういう人物は以後は相手にせぬことにしている。現在は、私が整備現場にいた頃よりも、ますますユニット化は進展し、替えなきゃ直らん修理も増えているだろう。しかし、闇雲に次から次へとユニットを替えて修理を完了することは、時間的だとか信頼性上やむを得ぬという制限事項はあるにせよ、あまり自慢出来る話ではないだろう。誠にロートルが昔の話を持ち出し、今の修理の現場は違うのだと文句ある方もいるのだろう。しかし、私は、どんな文句を聞こうが、私は単なる部品交換屋のつもりは到底ない。

追記

ここには、整備関連の他に、板金塗装に携わる方も存ずるだろうことを意識しつつ追記してみる。板金塗装においても、部品のユニット化に近い思想は増えているのだが、いわゆるボルト系と溶接系パーツに区分して述べてみる。この内、ボルト系パーツはまだ許せるが、溶接系パーツを損傷のありなしだけを持って、取替判断するのは大間違いだろうという当たり前のことだ。その考えを追求していくと、溶接結合されたモノコック本体を交換しなければならないというのは自明のことだろう。クルマのモノコック(日本語の直訳は応力外皮構造)とは、あくまでも便宜上のことであり、正式にはユニタイズドモデーとかいうべきもので、各部品同士は、剛結されたラーメン構造体(説明長くなるので関心ある方はwikなどで検索して)であって、変形を受けた部位の取り付け相手部位には、多かれ少なかれ影響を与えているのだ。それを意識しないまま、目に付く変形部品だけ替えたところで、まともな復元は適わないことだろう。

さて、写真の技能習得書はS55年発行のトヨタ技能習得書第2ステップ(1~5まであり)だが。この中に、キャブレターのフューエルカットシステムという内容の一項がある。つまり、IGキーOFFでのランオン防止だとか、減速時のCO抑制のために。キャブレターのスロー系統の燃料をカットする機構なのだが・・・。これに関して忘れがたく思い出す事柄として記してみたい。

ことは、トヨタ入社4年目ぐらいのことだったと思う。勤務の営業所で販売した新車納車1ヶ月ほどのカリーナで、エンジンが低速でエンストしてしまうというトラブルが生じ、隣接営業所(こちらの方が規模が大きいいわゆる母店)に入庫していたのだ。それが、1週間を経ても直らないとのことで、販売した勤務営業所の所長から「お前、ちょっと見て来てくれ」とのことが発端だった。早速、訪問して該当営業所の班長から事情を聞くと、まずキャブレターを替えてみたけど効果がなく、インテークマニホールドを替えてみたが同じで、これからヘッドを乗せ替えてみると述べたのには驚いた。「ちょっと待ってくれ」と、私がやったことは、助手席側グローブボックスを外し、その右上部にあるフューエルカットコンピューター(当時はECUとは呼ばず)の端子部で、サーキットテスターの抵抗レンジにて、フューエルカットソレノイドの通電抵抗を計測したのだ。案の定、抵抗は∞Ωだ。これは、ソレノイドが断線しているか(キャブを取り替えているのであり得ないが)、接続ワイヤリング系しかないだろう。そこで、エンジンルームに戻り、ソレノイドの接続コネクタ付近を明細に点検してみると、2本の入力線の内、1本が端子根元で内部断裂しているのを発見した次第なのだ。原因は、ワイヤリング製造時の端子打ちの段階か、製造プラントでの組み付け時にムリな力を与えたのだろう。応急的に断裂部を仮接続すると、正常なアイドル回転が保たれることを確認した。修理は、該当端子をコネクタハウジングから引き出し、ハンダ付けにて入念に結合し直し、関係部品を元通りとし完了となった。

という、自慢話と聞こえるかもしれぬ話だが、私がいいたいことは、情けないかな作業者は、部品を替えることによる修理しか考えなかったということを伝えたいのだ。それには、システムの概要や原理を知り、思考してみるという知力が欠かせないだろう。よく、仲間内で(中にはお客からも)、自虐的発言として「俺らは部品交換屋さ」みたいな発言を聞くが、極めて腹立たしい発言だと内心として私の怒りはこみ上げてくるのだ。そういう人物は以後は相手にせぬことにしている。現在は、私が整備現場にいた頃よりも、ますますユニット化は進展し、替えなきゃ直らん修理も増えているだろう。しかし、闇雲に次から次へとユニットを替えて修理を完了することは、時間的だとか信頼性上やむを得ぬという制限事項はあるにせよ、あまり自慢出来る話ではないだろう。誠にロートルが昔の話を持ち出し、今の修理の現場は違うのだと文句ある方もいるのだろう。しかし、私は、どんな文句を聞こうが、私は単なる部品交換屋のつもりは到底ない。

追記

ここには、整備関連の他に、板金塗装に携わる方も存ずるだろうことを意識しつつ追記してみる。板金塗装においても、部品のユニット化に近い思想は増えているのだが、いわゆるボルト系と溶接系パーツに区分して述べてみる。この内、ボルト系パーツはまだ許せるが、溶接系パーツを損傷のありなしだけを持って、取替判断するのは大間違いだろうという当たり前のことだ。その考えを追求していくと、溶接結合されたモノコック本体を交換しなければならないというのは自明のことだろう。クルマのモノコック(日本語の直訳は応力外皮構造)とは、あくまでも便宜上のことであり、正式にはユニタイズドモデーとかいうべきもので、各部品同士は、剛結されたラーメン構造体(説明長くなるので関心ある方はwikなどで検索して)であって、変形を受けた部位の取り付け相手部位には、多かれ少なかれ影響を与えているのだ。それを意識しないまま、目に付く変形部品だけ替えたところで、まともな復元は適わないことだろう。