過日、関係する旅客運輸業の大型観光バス(セレガ)において、新宿の待機場所に到着し、運転者が乗降口から下りた直後、その至近にある左前輪付近の内側から発煙らしき現象が生じているとの報を受けた。様々な状況を当該運転車より聴取しつつ、それまでのブレーキなど走行に何ら異常感はなかったこと等を踏まえ、これから車庫までの運行について、駐車する都度に同様の発煙が生じないかを確認しつつ、慎重な運行の継続を打ち合わせた。

当該バスは、この1月以内に車検整備を行い継続検査を受けて間もない訳だが、帰庫後速やかに左前輪ブレーキの引きずり過熱やフロントハブベアリング関係のガタや過熱、配線廻りの短絡による溶損がないか、室内暖房用ヒーター経路の熱交換器や配管に異常がないかの点検を一通り終え、すべて異常がないことを確認した。しかし、ブレーキ内部の直接確認については、後刻に分解整備事業者である車検実施工場で行う必用があるとし、その手配を行った。そして、昨日のことだが、同業社による左フロントブレーキの一部分解検査に臨場したのであった。

該当車のブレーキ機構は、いわゆるエアオーバーブレーキで、ブレーキペダルからエアマスターまでは高圧空気で作動し、マスターシリンダーから各輪のホイールシリンダまでは、一般的な乗用車と同様な油圧式が用いられている。もし、ブレーキ関係からの発煙だとすれば、ブレーキライニングの焼け(フェード現象)が真っ先に思い浮かぶが、走行条件はまったく多頻度な制動を行う場所ではない。また、ブレーキライニングとドラムの隙間過小によるブレーキの引きづりによるブレーキの過熱は、過去から数多くの事例があり、中には新車から間もない車両において生じ車両火災に至った事例までがあり、構造的な問題としてリコール対策が実施されたものまでがある。

今回の整備業者による点検では、左前輪ブレーキのバックブレート(前後2分割)を外し、その内部を観察し、ホイールシリンダのフルード漏れの形跡がないか、ハブグリースの漏れた形跡はないか、ブレーキライニングに高温で生じたクラックがないかの点検を行ったのだ。そして、何れも何ら異常はないことを確認したのだった。

補足事項

一般的な小型車や乗用車のドラムブレーキでは、ホイールシリンダやブレーキライニングなどブレーキ装置のすべてが、バックプレートを基台として、装着され機能する構造となっている。しかし、大型車では、ブレーキ装置の各部品は圧肉のナックル部に直接装着し構成されている。つまり、バックプレートは、単なるカバーとして取り外しが可能な構造となっている。これは、シクネスゲージによるライニングとシューの隙間を計測する必用性があるとか、バックプレート自体をブレーキ制動反力に耐えうる厚板構造にする無駄を排除しているとかの理由からだろう。

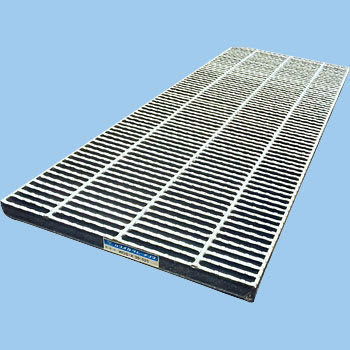

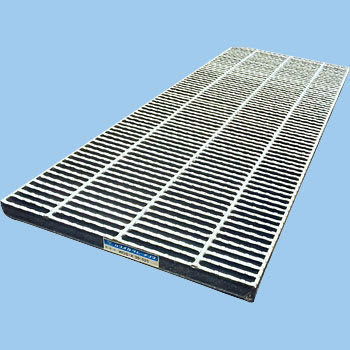

車両自体に何ら問題点が見いだせなかった今回の発煙であるが、類推される想定ではあるが環境面での問題点として記してみたい。これは別の運転者よりの情報からによるが、当該発煙場所の路肩には排水用のグレーチング(側溝の網状蓋:写真)が何カ所もあるが、時と場合によれば、周辺のビル群よりの温排水が側溝に流れ、湯気が立っているのが目に付くというのだ。そこで、今回の当該運転者が該当グレーチングの上部付近を僅かに越えて停車したとすれば、あたかも湯気を左前輪内側からの発煙と誤認した可能性も否定はできないことなのだ。該当車両部位が左側という点でも、あり得ないことではないと考えている。

当該バスは、この1月以内に車検整備を行い継続検査を受けて間もない訳だが、帰庫後速やかに左前輪ブレーキの引きずり過熱やフロントハブベアリング関係のガタや過熱、配線廻りの短絡による溶損がないか、室内暖房用ヒーター経路の熱交換器や配管に異常がないかの点検を一通り終え、すべて異常がないことを確認した。しかし、ブレーキ内部の直接確認については、後刻に分解整備事業者である車検実施工場で行う必用があるとし、その手配を行った。そして、昨日のことだが、同業社による左フロントブレーキの一部分解検査に臨場したのであった。

該当車のブレーキ機構は、いわゆるエアオーバーブレーキで、ブレーキペダルからエアマスターまでは高圧空気で作動し、マスターシリンダーから各輪のホイールシリンダまでは、一般的な乗用車と同様な油圧式が用いられている。もし、ブレーキ関係からの発煙だとすれば、ブレーキライニングの焼け(フェード現象)が真っ先に思い浮かぶが、走行条件はまったく多頻度な制動を行う場所ではない。また、ブレーキライニングとドラムの隙間過小によるブレーキの引きづりによるブレーキの過熱は、過去から数多くの事例があり、中には新車から間もない車両において生じ車両火災に至った事例までがあり、構造的な問題としてリコール対策が実施されたものまでがある。

今回の整備業者による点検では、左前輪ブレーキのバックブレート(前後2分割)を外し、その内部を観察し、ホイールシリンダのフルード漏れの形跡がないか、ハブグリースの漏れた形跡はないか、ブレーキライニングに高温で生じたクラックがないかの点検を行ったのだ。そして、何れも何ら異常はないことを確認したのだった。

補足事項

一般的な小型車や乗用車のドラムブレーキでは、ホイールシリンダやブレーキライニングなどブレーキ装置のすべてが、バックプレートを基台として、装着され機能する構造となっている。しかし、大型車では、ブレーキ装置の各部品は圧肉のナックル部に直接装着し構成されている。つまり、バックプレートは、単なるカバーとして取り外しが可能な構造となっている。これは、シクネスゲージによるライニングとシューの隙間を計測する必用性があるとか、バックプレート自体をブレーキ制動反力に耐えうる厚板構造にする無駄を排除しているとかの理由からだろう。

車両自体に何ら問題点が見いだせなかった今回の発煙であるが、類推される想定ではあるが環境面での問題点として記してみたい。これは別の運転者よりの情報からによるが、当該発煙場所の路肩には排水用のグレーチング(側溝の網状蓋:写真)が何カ所もあるが、時と場合によれば、周辺のビル群よりの温排水が側溝に流れ、湯気が立っているのが目に付くというのだ。そこで、今回の当該運転者が該当グレーチングの上部付近を僅かに越えて停車したとすれば、あたかも湯気を左前輪内側からの発煙と誤認した可能性も否定はできないことなのだ。該当車両部位が左側という点でも、あり得ないことではないと考えている。