いつもブログを書くのに参考にさせてもらっている「今日は何の日~毎日が記念日」(※1)に、今日・10月13日の記念日として、「引っ越しの日」があった。

記念日は、引越専門協同組合連合会(※2)関東ブロック会が1989(平成元)年に制定したものだそうで、記念日の由来は、”1868(明治元)年のこの日、明治天皇が京都御所から江戸城 (現在の皇居)に入城された。”・・・ことによるそうだ。

「引っ越し」の語源は、動詞「引っ越す」から転じた名詞形だから、もとは「引っ越し」だが、いまは広辞苑他一般の辞書でも「引越し」と書くのが一般的。

「越す」は山や、河を超えて向こう側へ行くといった意味があり、「越す」だけでも「引越しする」の意味で使われる。

「引く」については、よくわからないが、昔は、荷車などを引いて家財道具を運搬したからだろうから、「引き移る」…と言った意味になる。

「番頭にここに佐野という人が下宿しているはずだがと聞くと番頭はおじぎを二つばかりして、佐野さんは先だってまでおいでになりましたが、ついこのあいだお引き移りになりましたと言う。けしからんことだと思いながらも、なお引っ越し先の模様を尋ねてみると、とうてい自分などの行って、一晩でも二晩でもやっかいになれそうな所ではないらしい。・・・・」

上掲の文は明治から大正の小説家夏目漱石 の随筆『手紙』 より引用したもの。ここでは、引っ越すことを「お引き移りになりました」と表現している(※3 「青空文庫」参照)。

「引っ越し」は、このほか、古くは家移り(やうつり)、宿替(やどがえ)、転宅などともいった。

ところで、今日の記念日の由来は、”1868(明治元)年のこの日、明治天皇が京都御所から江戸城(現在の皇居)に入城された。”・・・ことによるということだが、関西人、特に京都の人たちには、天皇は、京都から、東京へ引っ越したわけではないと・・、ちょっと不満もあるだろうね。

明治天皇は江戸開城から半年を経た慶応4年(明治元年)8月27日(1868年10月12日)、政情の激しい移り変わりにより遅れていた即位の礼を執り行ない、明治元年9月20日(1868年11月4日)に京都を出発して、東京(7月に江戸から改称)に行幸(ぎょうこう、みゆき)した(東幸参照)。

東幸には岩倉具視、議定(ぎじょう)・中山忠能、外国官知事・伊達宗城らをともない、警護の長州藩、土佐藩、備前藩、大洲藩の4藩の兵隊を含め、その総数は3,300人にも及んだ。

天皇は同年10月13日(1868年11月26日)江戸城西の丸(現在は宮殿のみが建っている。現在の吹上御所とは別の場所)に入った際、江戸城も東京城と改称され、天皇の東幸中の仮皇居と定められた。そして、天皇は一旦京都に戻った。

翌明治2年3月28日(1869年5月9日)、再び東京に行幸した。1877年(明治10年)、東京の皇居に移っていた明治天皇が京都を訪れた際、東幸後10年も経ずして施設及び周辺の環境の荒廃が進んでいた京都御所の様子を嘆き、『京都御所を保存し旧観を維持すべし』と宮内省(当時)に命じて、保存され今に至っているという。

この明治天皇の東幸では、明確な遷都の詔は出されておらず、慶応4年7月17日(西暦1868年9月3日)の『江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書』が発せられての行幸であったが、この詔勅は、本文と副書から成り、本文は、端的に天皇が江戸で政務を執ることと、江戸を東京に改称する旨を述べており、副書は、天皇が東京で政務を執ることの意義を述べている。

本文の内容を現代語訳すると、以下のようになる。

「私は、今政治に自ら裁決を下すこととなり、全ての民をいたわっている。江戸は東国で第一の大都市であり、四方から人や物が集まる場所である。当然、私自らその政治をみるべきである。よって、以後江戸を東京と称することとする。これは、私が国の東西を同一視するためである。国民はこの私の意向を心に留めて行動しなさい。」

このように、天皇が日本をひとつの家族として東西を同視するとし、江戸が東国で第一の大都市・要所であるため天皇がここで政治をみることと、そのために江戸を東京と称することが発表されただけのものであり、現在でも正式には日本の首都は実は京都であり、天皇が東京に「滞在」している間だけ東京に「臨時移動」していることになっているのである。

行幸とは天皇が外出することをいう。天皇が東京へ行幸後に 京都の皇居は留守状態になり、その後、首都機能が東京に移った際も明確な遷都の詔は出されておらず、東京での政務を続けているだけなのである。(東京奠都の項目を参照)。

ここのところ大地震や大津波など自然災害が多く発生している日本では、今、また、災害時の首都機能バックアップに関する検討委員会より皇室や文化庁 などを京へ移転させようという案が正式に出ている(※4参照)。

今のように何でもかんでも、東京に集中しているリスク分散のためには早急に実施した方が良いと思うのだが・・・。さて、この話はここまでとし、本題に戻ろう。

引越しは、人が生活する場所つまり、居所(住んでいる所)あるいは事業場を構えた所などを他の場所へ移すこと、またその作業のことであり、引越しをするということは何らかの事情があることが多い。その理由を大きく二つに分けると、自らの意思で引っ越したいという自発的理由と、自らの意思でないものの引っ越さなければならないという非自発的理由に分かれるだろう。

個人の場合、自発的な引っ越し理由としては○環境の改善(居住環境の刷新、居住面積の拡大、立地条件の改善)、○家庭環境、構成員の変化、(結婚、離婚、出産、子供の自立[進学、就職]、死亡、不和)、○経済的事情(失業、転職、貧困)などがあげられるだろう。

又、非自発的理由としては、○生活環境の悪化(食料・水不足、公害、騒音)、○ 職業上の必要性(転勤、転職)、○立ち退き(公共工事の実施、施設の老朽化、陳腐化)、○治安の悪化(暴力、破壊、戦争)、自然災害(地震 津波 土砂災害、洪水)などがあげられるだろう。

これは、会社・団体等についても同様で、○事業等の規模の変化(拡大、縮小、リストラ)○事業等の消滅(倒産、解散)といったものの他、個人の場合と似たり寄ったりの事情に寄るものがあるだろうが、先の明治天皇の京都の御所から、東京の御所への政務地変更などは、政治の中心地が東京へ移ったためのやむを得ぬ理由による居住地の移転であり、それは決して、明治天皇の望んだ自発的理由による転居ではなかっただろう。

明治天皇は遷都をしていないが、飛鳥・奈良時代つまり、7世紀半ばから8世紀にかけての150年の間には、皇極天皇が営んだ皇居飛鳥板蓋宮造りから、桓武天皇による平安京建設まで、実に13回もの遷都が行われている。

つまり、単純平均すると、10年少々で遷都を繰り返したことになるが、これは、「大王(おおきみ)のくに」から律令国家へと大きく変わる過程で国家の規模が大きくなる転換期にあり、宮城を移した理由は、旧政治勢力から離れて新政を行う、政情不安を切り抜けようとする、人心を一新する、などの意図をもち、さまざまの政治的背景によるものであったが、それだけで、これだけ頻繁な首都の引っ越しを説明できるだろうか。

古代、自然崇拝の世界観は、清らかなものと穢れたものに二分された。

この穢れたものは一時も早く清めなければならない。「穢れ」は、禊(みそぎ)や祓(はらい)によってしかぬぐうことはできない。それでもまだ「 穢れ」を感じれば、居場所を変えるしかなかったのだろう。

日本人は、最大の穢れを死んだ姿に見出した。この死穢からの遁走、つまり、そのため先代天皇の死に当って、次ぎの天皇をしてその穢れから逃れるために、狭い飛鳥という盆地の中で、あちこち宮処を移させたのではないかという説がある。そこには、奈良時代の度重なる伝染病の発生も関連しているのではないかと思われる(※6、※7なども参照)。

庶民の話に戻るが、かっての引っ越しは地域共同体で助け合うものであった。現在の私が住んでいる家に越してきたのは、越してくる前に住んでいた家が市の都市計画道路上あったためである。

神戸の街は山と海に囲まれた狭い街であり、都市部の土地が少ない。それで、道路の拡幅をする計画が出て、実現するまでには、20年くらいかかったのではないか。

都市計画による道路を拡幅するために、市民には土地区画整理法 による宅地の減歩が義務づけられた。いくら減歩するかはそれぞれ宅地の広さによって異なるが、土地を持っているものは土地で、無い者は金銭で相応の負担をしなければならないのだから、もめて、年数がかかったのは致し方ないだろう。

それに神戸市の私のいる地域などでは数人の大地主が多くの土地を持っており、自前の土地に家を建てている人は少なく、大地主からの借地に家を建てている人、また、借地にアパートを建てていたり、貸家にしている人などが多く、権利問題が複雑であったことも起因している。

この土地・建物に関する複雑な権利問題は、後に発生した阪神・淡路大震災からの復興の際にも大きなネック(支障や障害)となっている。

私の家の場合は、土地は自分の所有なので、市と市民の間で個別交渉が始まった、ごく最初に交渉をして貰い、私の家の土地と私の家より15分ほど離れたところにあった市有地とを等価交換し、そこに家を新築して移った。どうせ移転するなら、いつまでもごねているよりは、早く交渉をして、少しでも良い場所に移った方が得だから自分の方から申し出て優先的に交渉してもらったのだ。

市の土地は現在の私の家の裏山への登り口の造成地であったが、その時しっかりと、市の造成図面を見せてもらい、埋立地ではなく切り崩した地盤の固いところを手に入れた。

家屋などを建てるための土地は、地盤の固いところを取得すべきことは、土地取得のためのいろはのいであり、このことは若いころから親父などに教えてもらって知っていた。これが後の阪神・淡路大震災の際、同じ町内の家が大被害を受けているのに、幸い私の家が外壁のひび割れていどの軽度の被害で助かった大きな理由でもある。

越してくる前の家は、戦後30年ほど住んでいたので、ご近所の人たちが、今の家に引っ越すときには、総動員で、駆けつけてくれ早く片付き、引っ越し先も近いことから午前中に引っ越しは完了した。

市に明け渡した家は、私たちが家財を引き上げた後すぐに、市の依頼した解体業者によって解体されていた。手際良いものである。

近所の人が大勢手伝ってくれたお蔭で、引っ越しは早く片付いて助かったのだが、ただ一つ、大事にしていたお好み焼き用の鉄板が、積忘れでなくしてしまった。

薄い鉄板なので、気が付かなかったのだろう。ただ、薄いとはいえ、同鉄板は、市販されているものではなく、お好み屋さんが使っていた業務用のものをカットして譲って貰った分厚い鉄板だったので非常に残念であった。

兎に角、引っ越しをすると、こんな鉄板を無くしただけではなく、それまで貯めていたごちゃごちゃしているものを思い切って処分してしまったが、このような時、大事なものまで処分してしまい後悔するなんてことは多いのではないか。

私の場合も、その一つに、趣味で数多く貯めていた漫画の単行本があり、白土三平の『カムイ伝』や『カムイ外伝』、さいとう・たかをの『ゴルゴ13』、神田たけ志の『御用牙』、小池一夫原作・小島剛夕画の『子連れ狼』など段ボールに入れて保管していたが、手伝いに来てくれた若い男の子がマンが大好きだというので、すべてやってしまった。

それに、何とも悔しいのは、その段ボールの中に、仕事の関係であることから手に入れて大事に保管していた手塚治虫の『ジャングル大帝』のアニメのセル画約20枚ほども一緒にやってしまったことだ。

やってすぐに気が付けば返してもらうのだが、何年もたってからではそうもゆかず、本当に情けない思いをした。今は、いろんなものに興味を持ち、コレクションなどしている私だが、当時、そのようなものにあまり価値観は持っていなかったせいもあるが・・・。

引っ越し、特に古い家から新築の家などへ引っ越しをすると、古い家具類やカーテンなど、色やサイズが合わなかったり、新しいところに古いものを置きたくないので、買い替えたりするので、直接の引っ越し費用とは別に、随分といろいろお金がかかるものだ。

ことわざに「引越し三両」というのがある。引越しをすれば何やかやで出費が馬鹿にならないことを言った言葉だが、本当にその通りだ。だから、どこの国でも、経済成長をさせるのに住宅建設に力を入れる。

新築の住宅に住むといろいろ部屋に合わせて買わなくてはならなくなるからである。今、安倍政権も一生懸命になっている。

贅沢に慣れた今の若い人達は、所得の割には高価なマンションを頭金もあまり入れずに手に入れているようだが、そのうち、日本にも、アメリカが経験したと同じようなサブプライムローン問題が起こりそうな気がしてしようがないのだが・・・。

出来ることなら、余り引っ越しなどしたくないものだが、サラリマンの場合など、就職をするときから、居住地より遠いところの企業へ入社したり、その後の転勤などで、繰り返し引っ越しをしなければならないことはよくあることだ。

神戸に住んでいた私など、社会人として大阪の商社へ入社した後、仕事で上司と対立し、やりたい仕事のあった東京の会社へ、再就職し、東京での生活もした。

幸い東京では成功していたのだが、親父が早く亡くなり母親の手一つで苦労して育ててもらった私(長男)は、結婚を機に神戸に帰り母親の面倒を見なければならないので、大阪の支店へ転属させてもらい実家に帰ってきたが、大阪の支店長とも対立して、別の大阪に本社のある会社へ三度目の就職をした。

その後、その会社で定着していたのだが、その会社は、ものすごい急成長をしていた会社なので、社員で能力もあり出世をしようと思うものは転勤が常習化していた。

私など、その会社では、営業から管理部門といろいろな職種を経験しのち、本社で少し、特殊な仕事をしていたので、日本国中いろんなところへの出張が多かったものの転勤することはなかった。

それでも、仕事柄、やむを得ず、愛知県、福岡、また、福岡の別関係会社へと3度職場を変わり、当然引っ越しもした。

福岡へ転勤した時には、女房が目を患い神戸の脳神経外科で手術をすることになったので、病気が治るまで神戸へ帰らせていたので、この期間は一人暮らしとなり、その間会社の飲んだくれ連中と独身を謳歌したお蔭で、いっぺんにメタポになってしまった。

それでも、私は、余り、神経質なタイプでではないので、どんな環境にあっても、仕事自体はマイペースでやってきたので、異郷の地に行っても、何も気にせず、地元の人とも親しくお付き合いをし、地元の観光をし郷土料理を味わい楽しく暮らしてきた。

「郷に入れば郷に従え」ということわざがあり、このことわざは、“その 土地やその環境に入ったならば、そこでの習慣ややり方に従うのが賢い生き方である、 といった意味であり、これが出来ずに悩む人も多いようだが、こと私に関しては、どこの土地でもすぐに慣れてしまうし、逆に異郷の地を楽しんでしまえるのが私の特徴だろう。

しかし、この会社は急成長会社であったので、若い将来性のある人ほど、キャリアを積ませる必要もあり、私も買っていた優秀な若者など、ひどい時には年に三回も転勤・引っ越しを繰り返したため、とうとう小学生の女の子がノイローゼになり、それを期に退職してしまうといった残念な結果も生じている。

今でも、サラリーマンにとっては、転勤は避けて通れないものであり、私の甥の中の二人も、転勤を繰り返し今は、東京、新潟の方に単身で引っ越している。

私は生まれてから親父の商売の都合で、5歳位までに神戸市内を2度引越しをしているが、戦時中であり、空爆が激しくなると3度目の家も焼夷弾が玄関先に落ちるなど危険が迫ったので、神戸から高砂市の父方の親戚へ疎開し、そこで幼稚園に入り、高砂市も重工業都市なので空爆の危険性が出たため、今度は徳島県の母方の親戚へ疎開し、そこで小学校に入学した。

終戦後神戸の父親から帰ってこいと連絡があり、帰った家は、疎開中に空爆で焼かれたらしく、焼け野原に残っていた家の一軒を買い取ったところに引っ越していた。それが、今住んでいる家へ越してくる前の家であるから、考えてみると、生まれてから、小学校に入学くらいまで5回家を引越し、それから、転職や転勤で、6回ほど引っ越しているから、11回ばかり知らない土地へ引っ越していることになる。

これが、他の人と比較して多いか少ないか知らないが、最近の若い人など、転勤を拒否して、動かない人も多いようだが、色々なところに住み、異文化を吸収することは、楽しいことだと私は思うのだがね~。

「住めば都」とはよく云ったもので、どんなに辺鄙な場所であっても、住み慣れれば都と同じようにその土地、その土地の良さがあり、慣れれば住み心地がよいものなのだが・・・。ただ、年取ってからは、辺鄙なところに住むのは生活に支障があるので、最近は、都市部の高層住宅へ郊外から引っ越している人が多いようだ。

皆さんもよく知っている推理小説作家として有名な故・江戸川 乱歩(本名:平井 太郎)は、三重県名賀郡名張町(現・名張市)に名賀郡役所書記の平井氏長男として生まれて後、2歳の頃父の転勤に伴い鈴鹿郡亀山町(現・亀山市)、翌年名古屋市に移り、以降、大人になっても点々と引越しを繰り返し、生涯引っ越した数は46回にも及ぶという引越し魔だったらしい(Wikipedia)。

乱歩はもともと偏執狂的・整理癖の持ち主で、46回にもおよぶ転居では、それぞれの家の植木の名前まで書込んだ見取図や、家にまつわる思い出なども『貼雑」(はりまぜ)年譜』というものに書き込んでいたらしいよ(※8、※9参照)。

これはすごいと思っていたら、まだ上がいた。それが、江戸時代後期の浮世絵師葛飾北斎である。

北斎は、90歳の生涯のうちに幾度となく名や号を変えているが、93回もの転居を繰り返したことは、あまりにも有名な話である。

Wikipediaによれば当時の人名録『広益諸家人名録』(※10参照)の付録では天保7・13年版ともに「居所不定」と記されているらしいが、これは、あまりに頻繁に引っ越しをしたためだろうといわれているが、なんと一日に3回も引っ越したことがあるという(飯島虚心『葛飾北斎伝』)。そして、75歳の時には既に56回に達していたらしいという。

北斎が転居を繰り返したのは、彼自身と、離縁して父・北斎のもとにあった出戻り娘のお栄(葛飾応為)とが、絵を描くことのみに集中し、部屋が荒れたり汚れたりするたびに引っ越していたからであるという。どうも、大の掃除嫌いであったのだろう。

また、北斎は生涯百回引っ越すことを目標とした百庵という人物(幕府表坊主・歌人。寺町三知。※11参照)に倣い、自分も百回引っ越してから死にたいと言ったという説もあるようだ。

ただし、北斎の93回は極端にしても“江戸の庶民は頻繁に引越ししたらしく”、鏑木清方は『紫陽花舎随筆』において、自分の母を例に出し自分も30回以上引越したと、東京人の引越し好きを回想しているという。

なお、明治の浮世絵師豊原国周は、北斎に対抗して生涯117回引越しをしたそうだ。国周は自らも認めているほどの変わった性格をしていたというが、同じく転居の多かった葛飾北斎と比べ「絵は北斎には及ばないが、転居数では勝っている」と誇っていたという。

先に、“江戸の庶民は頻繁に引越ししたらしく”・・と書いたが、江戸に、城ができると人口が急増し、都市集中による地方からの引っ越しに始まり、江戸庶民は頻繁に市中で引っ越しをするようになる。

まず生まれたのが口入屋である。口入屋は江戸への転入者に対して、身元保証、雇入先の斡旋、就職先がきまるまでの宿泊案内、短期労働者への住居の斡旋を生業とした。

転入者の流入が進んだ17世紀後半(寛文・元禄)頃には地主が長屋を建て、借家経営をするのが一般的になる。現存する大家と店子の始まりである。

江戸では地主と家守(いえもり。屋守[やもり】とも。=大家のこと)は別で、多くの場合家守が屋敷地内に住居を構え、地代や店賃・家賃の徴収を代行した。家守はこれ以外に、住人の人別改め(戸籍調べ)や町触(法令)通達などを行い、事実上の行政管理者となっていった。

その制度的背景のなかで、家具をもたない身軽な江戸人たちは、頻繁に引っ越しをしたようである。

江戸時代は私たちの想像以上に経済社会化が進んだ時代であり今日のライフスタイルの原型が江戸の生活文化の中に見出せる。その一つに、貸物屋(損料屋)、現代でいうところのレンタル業がある。

狭い長屋暮らしに大量の所有物を収納するスペースは無く、様々な生活物品を貸し出す貸物屋(損料屋)が発達した。これは、長屋以外の小商売人にも一時的に必要な諸物品を賃貸して彼らの商売や生活を維持し円滑化する機能を果たしていた。

大阪の長屋では「裸貸(はだかがし)」と呼ばれる畳や建具を付けずに貸す方法が発達し、借家人が自分で建具を入れて暮らしていたという。

だからといって、引越しが大変になることはなかった。道具屋や損料屋というビジネスがあったから、引越す前に近所の道具屋に道具を売り、引越し先の道具屋から必要な道具を買えば、荷物は少なくて済む。また、何でも貸すというレンタル業の損料屋に、必要なものを必要な期間だけ借りるというスタイルが定着していたので、自分の持ち物は本当に少なく、収納場所もあまり必要ではなかったのだ。

しかも、1月分の長屋の店賃(たなちん=家賃)は、当時真面目に働けば2~3日で稼げる程度の安い金額だったそうだから、そこに住むのが嫌になればいつでも簡単に引越せたわけだ(※13、※14参照)。

引越しの多い人物として海外でも有名なのが、音楽史上極めて偉大な作曲家で、「楽聖」とも呼ばれるベートーヴェンで、生涯で少なくとも70回以上引越しを繰り返したことでも知られている。

以下参考の※12:「町家コラム:第拾記」によると、ベートーヴェンも葛飾北斎同様に、引っ越しの回数が正確にわからないのは、住所不明の時期が多々あった為と思われるが、1年に1回以上行っていたことは確実のようで、また、それだけの引越しを行うこととなった原因も諸説あって面白い。

例えば、作曲用に行うピアノ演奏の音や歌声を家主や隣人に嫌われたことや、部屋を水浸しにする粗野な行水を嫌われたこと、そして整理整頓が出来なかった為、散らかれば転居していた等々である。そもそも、気難しい性格故、家主や隣人との衝突が絶えず、些細な部屋の欠陥も我慢出来なかったことも大きく影響しているようである。・・・という。

Wikipediaでも、ベートーベンの弟子のツェルニーは初めてベートーヴェンに会った時、「ロビンソン・クルーソーのよう」、「黒い髪の毛は頭の周りでもじゃもじゃと逆立っている」という感想を抱いたと言われる。また作曲に夢中になって無帽で歩いていたため、浮浪者と誤認逮捕されてウィーン市長が謝罪する珍事も起こったそうだ。

部屋の中は乱雑であった一方、風呂と洗濯を好むなど清潔好きであったと言われる。・・と書かれているので、作曲に夢中で、部屋の掃除などには無頓着、気難しく変わり者のベートーベンは、いろいろトラブルメーカーとしてご近所ともめることが多く引っ越しばかりせざるを得なかったのだろう。もし、このような人物が、自分の住んでいる住まいの隣へ引越してくると相手が引越すか、自分の方から引越しでもしなければ、今の世の中では裁判沙汰になるだろう。

私が若いころ、引っ越しをした中に、公団住宅一棟すべてを会社が借り上げ社宅としていたところへ引っ越したことがある。そこには、若い女子から部課長職クラスの人までが住んでいるので、若い人は随分と気を使ったようである。

中でも、部長は良い人で人気があるのだが、その夫人が少々意地悪で、トラブルメーカーになっていたが、会社の上司の夫人ではそれを表ざたにもできず困っている人がいた。社宅などに引っ越すとこんなことはよくあることのようだ。

兎に角、引っ越しで一番気になるのは、周囲の人との人間関係だろう。それに、引っ越しで何かと費用も大変だが、それ以上に引っ越し準備や家財の搬出入、その他、引越し前後の諸手続きも煩わしいしものだ。出来る限り、慣れた土地に住み、引越しをしたくない気持ちは引っ越し馴れしている者でも同じだろう。

しかし昔と比べれば、引越し作業そのものは、自分でしなくても、引越しを専門とする大手運送業者が引っ越しのサポートをしてくれるので楽になった。その上、こうした手続きも、本人に代わって行ってくれる代行サービスがあるようなので、今の時代金さえ出せば、便利な世の中にはなったものだ(※15、※16参照)。

立つ鳥跡を濁さずというように、 引っ越しの後片づけは入念にしておくことがエチケットである。それから、引越し先での人間関係を良くするためにも、日本独特の習慣の1つ、「引越し蕎麦」というものがあるので活用すべきだろう。

しかし、どうして引っ越した時に蕎麦を配るのか?

引っ越しの挨拶にそばを配るようになったのは江戸時代中期また後期の町人文化からはじまったという。

近くの意のそばにひっかけ「おそばに末長く」、またそばの形態から「細く長いお付き合いをお願いします」といった意味合いは後からつけられたようで、本音は安くてうまくて喜ばれるといったことが第一だったようだ。

それまでは小豆を使った粥やお餅を配っていたようだが、それではちょっとした挨拶なのに丁寧すぎないか?という思いからだというが、この時代、小豆を使ったお餅やお粥は少し高価なものだった為、もう少し安上がりな挨拶はないか?・・・との思惑から、安値のそばに白羽の矢がたったというのが本音だったようだ。江戸期には乾蕎麦は一般的ではなかったし、生の蕎麦や茹でた蕎麦では時間による劣化が起こる。そのため江戸では「蕎麦切手」という一種の商品券のようなものを配ることが多かったようだ(※18のここ参照)。

昭和の初め頃までは、ごく一般に行われていた風習だったようだが、大阪ではこのような蕎麦を配る風習はなかったように思うのだが・・・・。

ただ、現代でも、引越し先での新しく住む所の隣人や家主にはタオルや洗剤のような実用品、お菓子、蕎麦などを配ることが多い。

昔は人とのつながりを大事にしていたことがわかるが、その気持ちは今も大事にしたいものだよね。

引越しは煩わしくて嫌だが、中国には、「孟母三遷の教え」(もうぼさんせんのおしえ)というのがある。

子供の教育には、環境が大切であるという教えであり「孟母の三居」ともいう。孟子の母は、はじめ墓地の近くに住んでいたが、孟子が葬式の真似をして遊ぶので、市場の近くへ引っ越した。ところが今度は孟子が商売の真似をするので、学校のそばへ引っ越した。すると礼儀作法を真似るようになったので、そこに安住したという故事から。出 典:は『古列女伝』からという(※17)。

この教えは史実ではないとされているらしいが、子供の育成に対する環境の影響に関して良く引き合いに出される。今日本では、貧富の格差だけではなくあらゆる面で格差が開いているが、学校間格差もできてきているという( 教育格差参照)。

教育熱心な親、またより高度な学問を追及しようと思う子供は、良いと言われる学校へ入るため居住地をかえることもある。日本では親までが一緒に引っ越しはできないので、大概は子供だけが、学校の寮に入ったり、寮がなければワンルームマンションなどを借りて住んでいることが多いだろう。

しかし、このようなことができるのは、親にそれ相当の甲斐性がないとできないので、結局それのできる親から生まれた子とできない親から生まれた子との間には、ますます、格差が出来てゆくということになるのだろう。

ところで、引っ越しで検索していると、壮大な引っ越し計画が見つかった。

国営の採掘会社LKABによる地下での鉱石採掘が進んでいるスウェーデン北部鉱山のキルナ(Kiruna)では、1万8000人が住む街の地盤が陥没によって住宅や庁舎などへの被害が予想されるため、町ごと引っ越すことが決められたという。

移動しようとしている先は、東に4マイル。つまり6.4キロ先で、新しい町のデザイン・コンペティションを勝ち取ったのは「Kiruna 4-ever」というプラン。100年以上の歴史ある建物や教会、市長舎、一般住宅などは解体され、移動先で復活する。他の住宅は壊され、新たに作られた建物にそれぞれが引越しするそうだ。

そこには3000戸の集合住宅、200戸の戸建住宅、キルナのランドマークとなるKiruna駅、教会、市長舎などが建設される。新規の交通システムは、気候の特性に配慮したものとなり、さらにはKiruna駅から鉱山へアクセスできるロープウェイも作られる予定だという。計画は2033年に完了する予定だそうだ(※19、※20参照)

世界に類を見ない町全体の壮大な引っ越し計画だ。

日本では2011年の東日本大震災 で、津波により市街地あるいは集落単位で建物やインフラが破壊され都市機能が失われた岩手・宮城・福島3県沿岸などの地域では、復興の方向性を巡る議論が行われ、一部は事業が開始されている。具体的なアイデアには以下のようなものがある(※21、※22参照)。

・高台への移転 - 消失した市街地や集落を、従来の津波浸水地域ではなく、高台に移転して再建するもの。被災地の土地を国・自治体が買い上げる形で公費負担により集団移転を行うことが計画されている(※21参照)。

・地盤かさ上げを伴う現地での再建 - 従来の津波浸水地域内で、地盤のかさ上げを行って津波のリスクを低減した上で再建するもの。区画整理方式や、拠点となる市街地を国・自治体が買い上げて一括整備する事業などが計画されている(※21参照)。

・職住分離 - 住宅、行政庁舎、高台、病院などは高台・地盤かさ上げ地に移転する一方、産業に関連する施設は従来の津波浸水地域内に残すもの。水産や観光が主産業で全面的な移転が難しい地域で検討されている(※22参照)。…等々。

いずれにしても、住み慣れたところに戻りたい人、新しい地域へ移転(引越し)して、一から出直したい人、年齢や所得、職業等、人によって いろいろ考えがあり意見調整は難しいことだろうが、一日も早く復興をして、スウェーデンなどに負けない良い街づくりをしてほしいものだと祈っている。

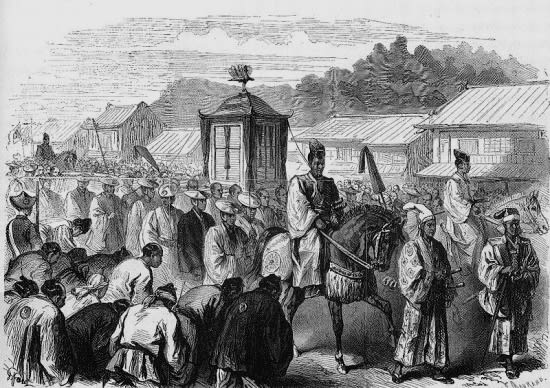

(頭の画象は、明治天皇の東京行幸("Le Monde Illustre"、1869年2月20日。Wikipediaより)

参考:

※1:今日は何の日~毎日が記念日~10月13日

http://www.nnh.to/10/13.html

※2:全国引越専門協同組合連合会

http://www.hato.or.jp/

※3青空文庫-夏目漱石 手紙

http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/798_43613.html

※4:資料1 東京圏の中枢機能のバックアップに関する検討会 ... - 国土交通省

http://www.mlit.go.jp/common/000185224.pdf#search='%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%99%82%E3%81%AE%E9%A6%96%E9%83%BD%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A'

※5:奈良時代前後における疫病流行の研究 - 関西大学(Adobe PDF)

http://kuir.jm.kansai-u.ac.jp/dspace/bitstream/10112/3051/1/26-touka.pdf#search='%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3+%E4%BC%9D%E6%9F%93%E7%97%85'

※6:飛鳥・奈良・平安時代の遷都

http://homepage2.nifty.com/kaidowalker/sento.htm

※7:奈良時代の遷都が穢れ思想を発展させた。 - るいネット

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=209793

※8:mm(ミリメートル) 江戸川乱歩『貼雑年譜』

http://mmaehara.blog56.fc2.com/blog-entry-1440.html

※9:江戸川乱歩年譜集成

http://www.e-net.or.jp/user/stako/ED1/E04set.html

※10:国立国会図書館デジタル化資料 - 広益諸家人名録

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2543329

※11:寺町三知|美術人名辞典-思文閣

http://www.shibunkaku.co.jp/biography/search_biography_number.php?number=18032

※12:町家コラム:第拾記

http://www.roommarket.jp/column/?p=30

※13:江戸時代の借家|土地活用の東建コーポレーション

http://www.token.co.jp/estate/history/edo/

※14:物品賃貸業の歴史的研究 - 立教大学(Adobe PDF)

http://www.rikkyo.ac.jp/eco/research/pdf/papar/58_2_2.pdf#search='%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A'

※15:引越しの手続きを代行してくれる便利なサービス - 引越し虎の巻

http://www.leadingdesign.org/tetsuduki/benri.html

※16:引越しに伴う主な公的手続 - 行政書士法人 日本行政手続代理システム

http://www.tetuzuki-dairi.com/words.html

※17:孟母三遷の教え - 故事ことわざ辞典

http://kotowaza-allguide.com/mo/moubosansen.html

※18:そばの豆辞典:

http://jiten.kurumaya-soba.com/toppage.htm

※19:街ごと移転?鉱山の街、スウェーデン・キルナ市 - ニュースマガジン PUNTA

http://punta.jp/archives/11263

※20:スウェーデン、街全体が引っ越し。 - maash マーシュ

http://maash.jp/archives/23377

※21:復興の現状と取組-PDF

http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130110_sanko03.pdf

※22:宮城県震災復興計画-PDF

http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/36636.pdf

江戸時代の「1両」の価値って?(1)-お金の歴史 雑学コラム

http://manabow.com/zatsugaku/column15/

引越し - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E8%B6%8A%E3%81%97

記念日は、引越専門協同組合連合会(※2)関東ブロック会が1989(平成元)年に制定したものだそうで、記念日の由来は、”1868(明治元)年のこの日、明治天皇が京都御所から江戸城 (現在の皇居)に入城された。”・・・ことによるそうだ。

「引っ越し」の語源は、動詞「引っ越す」から転じた名詞形だから、もとは「引っ越し」だが、いまは広辞苑他一般の辞書でも「引越し」と書くのが一般的。

「越す」は山や、河を超えて向こう側へ行くといった意味があり、「越す」だけでも「引越しする」の意味で使われる。

「引く」については、よくわからないが、昔は、荷車などを引いて家財道具を運搬したからだろうから、「引き移る」…と言った意味になる。

「番頭にここに佐野という人が下宿しているはずだがと聞くと番頭はおじぎを二つばかりして、佐野さんは先だってまでおいでになりましたが、ついこのあいだお引き移りになりましたと言う。けしからんことだと思いながらも、なお引っ越し先の模様を尋ねてみると、とうてい自分などの行って、一晩でも二晩でもやっかいになれそうな所ではないらしい。・・・・」

上掲の文は明治から大正の小説家夏目漱石 の随筆『手紙』 より引用したもの。ここでは、引っ越すことを「お引き移りになりました」と表現している(※3 「青空文庫」参照)。

「引っ越し」は、このほか、古くは家移り(やうつり)、宿替(やどがえ)、転宅などともいった。

ところで、今日の記念日の由来は、”1868(明治元)年のこの日、明治天皇が京都御所から江戸城(現在の皇居)に入城された。”・・・ことによるということだが、関西人、特に京都の人たちには、天皇は、京都から、東京へ引っ越したわけではないと・・、ちょっと不満もあるだろうね。

明治天皇は江戸開城から半年を経た慶応4年(明治元年)8月27日(1868年10月12日)、政情の激しい移り変わりにより遅れていた即位の礼を執り行ない、明治元年9月20日(1868年11月4日)に京都を出発して、東京(7月に江戸から改称)に行幸(ぎょうこう、みゆき)した(東幸参照)。

東幸には岩倉具視、議定(ぎじょう)・中山忠能、外国官知事・伊達宗城らをともない、警護の長州藩、土佐藩、備前藩、大洲藩の4藩の兵隊を含め、その総数は3,300人にも及んだ。

天皇は同年10月13日(1868年11月26日)江戸城西の丸(現在は宮殿のみが建っている。現在の吹上御所とは別の場所)に入った際、江戸城も東京城と改称され、天皇の東幸中の仮皇居と定められた。そして、天皇は一旦京都に戻った。

翌明治2年3月28日(1869年5月9日)、再び東京に行幸した。1877年(明治10年)、東京の皇居に移っていた明治天皇が京都を訪れた際、東幸後10年も経ずして施設及び周辺の環境の荒廃が進んでいた京都御所の様子を嘆き、『京都御所を保存し旧観を維持すべし』と宮内省(当時)に命じて、保存され今に至っているという。

この明治天皇の東幸では、明確な遷都の詔は出されておらず、慶応4年7月17日(西暦1868年9月3日)の『江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書』が発せられての行幸であったが、この詔勅は、本文と副書から成り、本文は、端的に天皇が江戸で政務を執ることと、江戸を東京に改称する旨を述べており、副書は、天皇が東京で政務を執ることの意義を述べている。

本文の内容を現代語訳すると、以下のようになる。

「私は、今政治に自ら裁決を下すこととなり、全ての民をいたわっている。江戸は東国で第一の大都市であり、四方から人や物が集まる場所である。当然、私自らその政治をみるべきである。よって、以後江戸を東京と称することとする。これは、私が国の東西を同一視するためである。国民はこの私の意向を心に留めて行動しなさい。」

このように、天皇が日本をひとつの家族として東西を同視するとし、江戸が東国で第一の大都市・要所であるため天皇がここで政治をみることと、そのために江戸を東京と称することが発表されただけのものであり、現在でも正式には日本の首都は実は京都であり、天皇が東京に「滞在」している間だけ東京に「臨時移動」していることになっているのである。

行幸とは天皇が外出することをいう。天皇が東京へ行幸後に 京都の皇居は留守状態になり、その後、首都機能が東京に移った際も明確な遷都の詔は出されておらず、東京での政務を続けているだけなのである。(東京奠都の項目を参照)。

ここのところ大地震や大津波など自然災害が多く発生している日本では、今、また、災害時の首都機能バックアップに関する検討委員会より皇室や文化庁 などを京へ移転させようという案が正式に出ている(※4参照)。

今のように何でもかんでも、東京に集中しているリスク分散のためには早急に実施した方が良いと思うのだが・・・。さて、この話はここまでとし、本題に戻ろう。

引越しは、人が生活する場所つまり、居所(住んでいる所)あるいは事業場を構えた所などを他の場所へ移すこと、またその作業のことであり、引越しをするということは何らかの事情があることが多い。その理由を大きく二つに分けると、自らの意思で引っ越したいという自発的理由と、自らの意思でないものの引っ越さなければならないという非自発的理由に分かれるだろう。

個人の場合、自発的な引っ越し理由としては○環境の改善(居住環境の刷新、居住面積の拡大、立地条件の改善)、○家庭環境、構成員の変化、(結婚、離婚、出産、子供の自立[進学、就職]、死亡、不和)、○経済的事情(失業、転職、貧困)などがあげられるだろう。

又、非自発的理由としては、○生活環境の悪化(食料・水不足、公害、騒音)、○ 職業上の必要性(転勤、転職)、○立ち退き(公共工事の実施、施設の老朽化、陳腐化)、○治安の悪化(暴力、破壊、戦争)、自然災害(地震 津波 土砂災害、洪水)などがあげられるだろう。

これは、会社・団体等についても同様で、○事業等の規模の変化(拡大、縮小、リストラ)○事業等の消滅(倒産、解散)といったものの他、個人の場合と似たり寄ったりの事情に寄るものがあるだろうが、先の明治天皇の京都の御所から、東京の御所への政務地変更などは、政治の中心地が東京へ移ったためのやむを得ぬ理由による居住地の移転であり、それは決して、明治天皇の望んだ自発的理由による転居ではなかっただろう。

明治天皇は遷都をしていないが、飛鳥・奈良時代つまり、7世紀半ばから8世紀にかけての150年の間には、皇極天皇が営んだ皇居飛鳥板蓋宮造りから、桓武天皇による平安京建設まで、実に13回もの遷都が行われている。

つまり、単純平均すると、10年少々で遷都を繰り返したことになるが、これは、「大王(おおきみ)のくに」から律令国家へと大きく変わる過程で国家の規模が大きくなる転換期にあり、宮城を移した理由は、旧政治勢力から離れて新政を行う、政情不安を切り抜けようとする、人心を一新する、などの意図をもち、さまざまの政治的背景によるものであったが、それだけで、これだけ頻繁な首都の引っ越しを説明できるだろうか。

古代、自然崇拝の世界観は、清らかなものと穢れたものに二分された。

この穢れたものは一時も早く清めなければならない。「穢れ」は、禊(みそぎ)や祓(はらい)によってしかぬぐうことはできない。それでもまだ「 穢れ」を感じれば、居場所を変えるしかなかったのだろう。

日本人は、最大の穢れを死んだ姿に見出した。この死穢からの遁走、つまり、そのため先代天皇の死に当って、次ぎの天皇をしてその穢れから逃れるために、狭い飛鳥という盆地の中で、あちこち宮処を移させたのではないかという説がある。そこには、奈良時代の度重なる伝染病の発生も関連しているのではないかと思われる(※6、※7なども参照)。

庶民の話に戻るが、かっての引っ越しは地域共同体で助け合うものであった。現在の私が住んでいる家に越してきたのは、越してくる前に住んでいた家が市の都市計画道路上あったためである。

神戸の街は山と海に囲まれた狭い街であり、都市部の土地が少ない。それで、道路の拡幅をする計画が出て、実現するまでには、20年くらいかかったのではないか。

都市計画による道路を拡幅するために、市民には土地区画整理法 による宅地の減歩が義務づけられた。いくら減歩するかはそれぞれ宅地の広さによって異なるが、土地を持っているものは土地で、無い者は金銭で相応の負担をしなければならないのだから、もめて、年数がかかったのは致し方ないだろう。

それに神戸市の私のいる地域などでは数人の大地主が多くの土地を持っており、自前の土地に家を建てている人は少なく、大地主からの借地に家を建てている人、また、借地にアパートを建てていたり、貸家にしている人などが多く、権利問題が複雑であったことも起因している。

この土地・建物に関する複雑な権利問題は、後に発生した阪神・淡路大震災からの復興の際にも大きなネック(支障や障害)となっている。

私の家の場合は、土地は自分の所有なので、市と市民の間で個別交渉が始まった、ごく最初に交渉をして貰い、私の家の土地と私の家より15分ほど離れたところにあった市有地とを等価交換し、そこに家を新築して移った。どうせ移転するなら、いつまでもごねているよりは、早く交渉をして、少しでも良い場所に移った方が得だから自分の方から申し出て優先的に交渉してもらったのだ。

市の土地は現在の私の家の裏山への登り口の造成地であったが、その時しっかりと、市の造成図面を見せてもらい、埋立地ではなく切り崩した地盤の固いところを手に入れた。

家屋などを建てるための土地は、地盤の固いところを取得すべきことは、土地取得のためのいろはのいであり、このことは若いころから親父などに教えてもらって知っていた。これが後の阪神・淡路大震災の際、同じ町内の家が大被害を受けているのに、幸い私の家が外壁のひび割れていどの軽度の被害で助かった大きな理由でもある。

越してくる前の家は、戦後30年ほど住んでいたので、ご近所の人たちが、今の家に引っ越すときには、総動員で、駆けつけてくれ早く片付き、引っ越し先も近いことから午前中に引っ越しは完了した。

市に明け渡した家は、私たちが家財を引き上げた後すぐに、市の依頼した解体業者によって解体されていた。手際良いものである。

近所の人が大勢手伝ってくれたお蔭で、引っ越しは早く片付いて助かったのだが、ただ一つ、大事にしていたお好み焼き用の鉄板が、積忘れでなくしてしまった。

薄い鉄板なので、気が付かなかったのだろう。ただ、薄いとはいえ、同鉄板は、市販されているものではなく、お好み屋さんが使っていた業務用のものをカットして譲って貰った分厚い鉄板だったので非常に残念であった。

兎に角、引っ越しをすると、こんな鉄板を無くしただけではなく、それまで貯めていたごちゃごちゃしているものを思い切って処分してしまったが、このような時、大事なものまで処分してしまい後悔するなんてことは多いのではないか。

私の場合も、その一つに、趣味で数多く貯めていた漫画の単行本があり、白土三平の『カムイ伝』や『カムイ外伝』、さいとう・たかをの『ゴルゴ13』、神田たけ志の『御用牙』、小池一夫原作・小島剛夕画の『子連れ狼』など段ボールに入れて保管していたが、手伝いに来てくれた若い男の子がマンが大好きだというので、すべてやってしまった。

それに、何とも悔しいのは、その段ボールの中に、仕事の関係であることから手に入れて大事に保管していた手塚治虫の『ジャングル大帝』のアニメのセル画約20枚ほども一緒にやってしまったことだ。

やってすぐに気が付けば返してもらうのだが、何年もたってからではそうもゆかず、本当に情けない思いをした。今は、いろんなものに興味を持ち、コレクションなどしている私だが、当時、そのようなものにあまり価値観は持っていなかったせいもあるが・・・。

引っ越し、特に古い家から新築の家などへ引っ越しをすると、古い家具類やカーテンなど、色やサイズが合わなかったり、新しいところに古いものを置きたくないので、買い替えたりするので、直接の引っ越し費用とは別に、随分といろいろお金がかかるものだ。

ことわざに「引越し三両」というのがある。引越しをすれば何やかやで出費が馬鹿にならないことを言った言葉だが、本当にその通りだ。だから、どこの国でも、経済成長をさせるのに住宅建設に力を入れる。

新築の住宅に住むといろいろ部屋に合わせて買わなくてはならなくなるからである。今、安倍政権も一生懸命になっている。

贅沢に慣れた今の若い人達は、所得の割には高価なマンションを頭金もあまり入れずに手に入れているようだが、そのうち、日本にも、アメリカが経験したと同じようなサブプライムローン問題が起こりそうな気がしてしようがないのだが・・・。

出来ることなら、余り引っ越しなどしたくないものだが、サラリマンの場合など、就職をするときから、居住地より遠いところの企業へ入社したり、その後の転勤などで、繰り返し引っ越しをしなければならないことはよくあることだ。

神戸に住んでいた私など、社会人として大阪の商社へ入社した後、仕事で上司と対立し、やりたい仕事のあった東京の会社へ、再就職し、東京での生活もした。

幸い東京では成功していたのだが、親父が早く亡くなり母親の手一つで苦労して育ててもらった私(長男)は、結婚を機に神戸に帰り母親の面倒を見なければならないので、大阪の支店へ転属させてもらい実家に帰ってきたが、大阪の支店長とも対立して、別の大阪に本社のある会社へ三度目の就職をした。

その後、その会社で定着していたのだが、その会社は、ものすごい急成長をしていた会社なので、社員で能力もあり出世をしようと思うものは転勤が常習化していた。

私など、その会社では、営業から管理部門といろいろな職種を経験しのち、本社で少し、特殊な仕事をしていたので、日本国中いろんなところへの出張が多かったものの転勤することはなかった。

それでも、仕事柄、やむを得ず、愛知県、福岡、また、福岡の別関係会社へと3度職場を変わり、当然引っ越しもした。

福岡へ転勤した時には、女房が目を患い神戸の脳神経外科で手術をすることになったので、病気が治るまで神戸へ帰らせていたので、この期間は一人暮らしとなり、その間会社の飲んだくれ連中と独身を謳歌したお蔭で、いっぺんにメタポになってしまった。

それでも、私は、余り、神経質なタイプでではないので、どんな環境にあっても、仕事自体はマイペースでやってきたので、異郷の地に行っても、何も気にせず、地元の人とも親しくお付き合いをし、地元の観光をし郷土料理を味わい楽しく暮らしてきた。

「郷に入れば郷に従え」ということわざがあり、このことわざは、“その 土地やその環境に入ったならば、そこでの習慣ややり方に従うのが賢い生き方である、 といった意味であり、これが出来ずに悩む人も多いようだが、こと私に関しては、どこの土地でもすぐに慣れてしまうし、逆に異郷の地を楽しんでしまえるのが私の特徴だろう。

しかし、この会社は急成長会社であったので、若い将来性のある人ほど、キャリアを積ませる必要もあり、私も買っていた優秀な若者など、ひどい時には年に三回も転勤・引っ越しを繰り返したため、とうとう小学生の女の子がノイローゼになり、それを期に退職してしまうといった残念な結果も生じている。

今でも、サラリーマンにとっては、転勤は避けて通れないものであり、私の甥の中の二人も、転勤を繰り返し今は、東京、新潟の方に単身で引っ越している。

私は生まれてから親父の商売の都合で、5歳位までに神戸市内を2度引越しをしているが、戦時中であり、空爆が激しくなると3度目の家も焼夷弾が玄関先に落ちるなど危険が迫ったので、神戸から高砂市の父方の親戚へ疎開し、そこで幼稚園に入り、高砂市も重工業都市なので空爆の危険性が出たため、今度は徳島県の母方の親戚へ疎開し、そこで小学校に入学した。

終戦後神戸の父親から帰ってこいと連絡があり、帰った家は、疎開中に空爆で焼かれたらしく、焼け野原に残っていた家の一軒を買い取ったところに引っ越していた。それが、今住んでいる家へ越してくる前の家であるから、考えてみると、生まれてから、小学校に入学くらいまで5回家を引越し、それから、転職や転勤で、6回ほど引っ越しているから、11回ばかり知らない土地へ引っ越していることになる。

これが、他の人と比較して多いか少ないか知らないが、最近の若い人など、転勤を拒否して、動かない人も多いようだが、色々なところに住み、異文化を吸収することは、楽しいことだと私は思うのだがね~。

「住めば都」とはよく云ったもので、どんなに辺鄙な場所であっても、住み慣れれば都と同じようにその土地、その土地の良さがあり、慣れれば住み心地がよいものなのだが・・・。ただ、年取ってからは、辺鄙なところに住むのは生活に支障があるので、最近は、都市部の高層住宅へ郊外から引っ越している人が多いようだ。

皆さんもよく知っている推理小説作家として有名な故・江戸川 乱歩(本名:平井 太郎)は、三重県名賀郡名張町(現・名張市)に名賀郡役所書記の平井氏長男として生まれて後、2歳の頃父の転勤に伴い鈴鹿郡亀山町(現・亀山市)、翌年名古屋市に移り、以降、大人になっても点々と引越しを繰り返し、生涯引っ越した数は46回にも及ぶという引越し魔だったらしい(Wikipedia)。

乱歩はもともと偏執狂的・整理癖の持ち主で、46回にもおよぶ転居では、それぞれの家の植木の名前まで書込んだ見取図や、家にまつわる思い出なども『貼雑」(はりまぜ)年譜』というものに書き込んでいたらしいよ(※8、※9参照)。

これはすごいと思っていたら、まだ上がいた。それが、江戸時代後期の浮世絵師葛飾北斎である。

北斎は、90歳の生涯のうちに幾度となく名や号を変えているが、93回もの転居を繰り返したことは、あまりにも有名な話である。

Wikipediaによれば当時の人名録『広益諸家人名録』(※10参照)の付録では天保7・13年版ともに「居所不定」と記されているらしいが、これは、あまりに頻繁に引っ越しをしたためだろうといわれているが、なんと一日に3回も引っ越したことがあるという(飯島虚心『葛飾北斎伝』)。そして、75歳の時には既に56回に達していたらしいという。

北斎が転居を繰り返したのは、彼自身と、離縁して父・北斎のもとにあった出戻り娘のお栄(葛飾応為)とが、絵を描くことのみに集中し、部屋が荒れたり汚れたりするたびに引っ越していたからであるという。どうも、大の掃除嫌いであったのだろう。

また、北斎は生涯百回引っ越すことを目標とした百庵という人物(幕府表坊主・歌人。寺町三知。※11参照)に倣い、自分も百回引っ越してから死にたいと言ったという説もあるようだ。

ただし、北斎の93回は極端にしても“江戸の庶民は頻繁に引越ししたらしく”、鏑木清方は『紫陽花舎随筆』において、自分の母を例に出し自分も30回以上引越したと、東京人の引越し好きを回想しているという。

なお、明治の浮世絵師豊原国周は、北斎に対抗して生涯117回引越しをしたそうだ。国周は自らも認めているほどの変わった性格をしていたというが、同じく転居の多かった葛飾北斎と比べ「絵は北斎には及ばないが、転居数では勝っている」と誇っていたという。

先に、“江戸の庶民は頻繁に引越ししたらしく”・・と書いたが、江戸に、城ができると人口が急増し、都市集中による地方からの引っ越しに始まり、江戸庶民は頻繁に市中で引っ越しをするようになる。

まず生まれたのが口入屋である。口入屋は江戸への転入者に対して、身元保証、雇入先の斡旋、就職先がきまるまでの宿泊案内、短期労働者への住居の斡旋を生業とした。

転入者の流入が進んだ17世紀後半(寛文・元禄)頃には地主が長屋を建て、借家経営をするのが一般的になる。現存する大家と店子の始まりである。

江戸では地主と家守(いえもり。屋守[やもり】とも。=大家のこと)は別で、多くの場合家守が屋敷地内に住居を構え、地代や店賃・家賃の徴収を代行した。家守はこれ以外に、住人の人別改め(戸籍調べ)や町触(法令)通達などを行い、事実上の行政管理者となっていった。

その制度的背景のなかで、家具をもたない身軽な江戸人たちは、頻繁に引っ越しをしたようである。

江戸時代は私たちの想像以上に経済社会化が進んだ時代であり今日のライフスタイルの原型が江戸の生活文化の中に見出せる。その一つに、貸物屋(損料屋)、現代でいうところのレンタル業がある。

狭い長屋暮らしに大量の所有物を収納するスペースは無く、様々な生活物品を貸し出す貸物屋(損料屋)が発達した。これは、長屋以外の小商売人にも一時的に必要な諸物品を賃貸して彼らの商売や生活を維持し円滑化する機能を果たしていた。

大阪の長屋では「裸貸(はだかがし)」と呼ばれる畳や建具を付けずに貸す方法が発達し、借家人が自分で建具を入れて暮らしていたという。

だからといって、引越しが大変になることはなかった。道具屋や損料屋というビジネスがあったから、引越す前に近所の道具屋に道具を売り、引越し先の道具屋から必要な道具を買えば、荷物は少なくて済む。また、何でも貸すというレンタル業の損料屋に、必要なものを必要な期間だけ借りるというスタイルが定着していたので、自分の持ち物は本当に少なく、収納場所もあまり必要ではなかったのだ。

しかも、1月分の長屋の店賃(たなちん=家賃)は、当時真面目に働けば2~3日で稼げる程度の安い金額だったそうだから、そこに住むのが嫌になればいつでも簡単に引越せたわけだ(※13、※14参照)。

引越しの多い人物として海外でも有名なのが、音楽史上極めて偉大な作曲家で、「楽聖」とも呼ばれるベートーヴェンで、生涯で少なくとも70回以上引越しを繰り返したことでも知られている。

以下参考の※12:「町家コラム:第拾記」によると、ベートーヴェンも葛飾北斎同様に、引っ越しの回数が正確にわからないのは、住所不明の時期が多々あった為と思われるが、1年に1回以上行っていたことは確実のようで、また、それだけの引越しを行うこととなった原因も諸説あって面白い。

例えば、作曲用に行うピアノ演奏の音や歌声を家主や隣人に嫌われたことや、部屋を水浸しにする粗野な行水を嫌われたこと、そして整理整頓が出来なかった為、散らかれば転居していた等々である。そもそも、気難しい性格故、家主や隣人との衝突が絶えず、些細な部屋の欠陥も我慢出来なかったことも大きく影響しているようである。・・・という。

Wikipediaでも、ベートーベンの弟子のツェルニーは初めてベートーヴェンに会った時、「ロビンソン・クルーソーのよう」、「黒い髪の毛は頭の周りでもじゃもじゃと逆立っている」という感想を抱いたと言われる。また作曲に夢中になって無帽で歩いていたため、浮浪者と誤認逮捕されてウィーン市長が謝罪する珍事も起こったそうだ。

部屋の中は乱雑であった一方、風呂と洗濯を好むなど清潔好きであったと言われる。・・と書かれているので、作曲に夢中で、部屋の掃除などには無頓着、気難しく変わり者のベートーベンは、いろいろトラブルメーカーとしてご近所ともめることが多く引っ越しばかりせざるを得なかったのだろう。もし、このような人物が、自分の住んでいる住まいの隣へ引越してくると相手が引越すか、自分の方から引越しでもしなければ、今の世の中では裁判沙汰になるだろう。

私が若いころ、引っ越しをした中に、公団住宅一棟すべてを会社が借り上げ社宅としていたところへ引っ越したことがある。そこには、若い女子から部課長職クラスの人までが住んでいるので、若い人は随分と気を使ったようである。

中でも、部長は良い人で人気があるのだが、その夫人が少々意地悪で、トラブルメーカーになっていたが、会社の上司の夫人ではそれを表ざたにもできず困っている人がいた。社宅などに引っ越すとこんなことはよくあることのようだ。

兎に角、引っ越しで一番気になるのは、周囲の人との人間関係だろう。それに、引っ越しで何かと費用も大変だが、それ以上に引っ越し準備や家財の搬出入、その他、引越し前後の諸手続きも煩わしいしものだ。出来る限り、慣れた土地に住み、引越しをしたくない気持ちは引っ越し馴れしている者でも同じだろう。

しかし昔と比べれば、引越し作業そのものは、自分でしなくても、引越しを専門とする大手運送業者が引っ越しのサポートをしてくれるので楽になった。その上、こうした手続きも、本人に代わって行ってくれる代行サービスがあるようなので、今の時代金さえ出せば、便利な世の中にはなったものだ(※15、※16参照)。

立つ鳥跡を濁さずというように、 引っ越しの後片づけは入念にしておくことがエチケットである。それから、引越し先での人間関係を良くするためにも、日本独特の習慣の1つ、「引越し蕎麦」というものがあるので活用すべきだろう。

しかし、どうして引っ越した時に蕎麦を配るのか?

引っ越しの挨拶にそばを配るようになったのは江戸時代中期また後期の町人文化からはじまったという。

近くの意のそばにひっかけ「おそばに末長く」、またそばの形態から「細く長いお付き合いをお願いします」といった意味合いは後からつけられたようで、本音は安くてうまくて喜ばれるといったことが第一だったようだ。

それまでは小豆を使った粥やお餅を配っていたようだが、それではちょっとした挨拶なのに丁寧すぎないか?という思いからだというが、この時代、小豆を使ったお餅やお粥は少し高価なものだった為、もう少し安上がりな挨拶はないか?・・・との思惑から、安値のそばに白羽の矢がたったというのが本音だったようだ。江戸期には乾蕎麦は一般的ではなかったし、生の蕎麦や茹でた蕎麦では時間による劣化が起こる。そのため江戸では「蕎麦切手」という一種の商品券のようなものを配ることが多かったようだ(※18のここ参照)。

昭和の初め頃までは、ごく一般に行われていた風習だったようだが、大阪ではこのような蕎麦を配る風習はなかったように思うのだが・・・・。

ただ、現代でも、引越し先での新しく住む所の隣人や家主にはタオルや洗剤のような実用品、お菓子、蕎麦などを配ることが多い。

昔は人とのつながりを大事にしていたことがわかるが、その気持ちは今も大事にしたいものだよね。

引越しは煩わしくて嫌だが、中国には、「孟母三遷の教え」(もうぼさんせんのおしえ)というのがある。

子供の教育には、環境が大切であるという教えであり「孟母の三居」ともいう。孟子の母は、はじめ墓地の近くに住んでいたが、孟子が葬式の真似をして遊ぶので、市場の近くへ引っ越した。ところが今度は孟子が商売の真似をするので、学校のそばへ引っ越した。すると礼儀作法を真似るようになったので、そこに安住したという故事から。出 典:は『古列女伝』からという(※17)。

この教えは史実ではないとされているらしいが、子供の育成に対する環境の影響に関して良く引き合いに出される。今日本では、貧富の格差だけではなくあらゆる面で格差が開いているが、学校間格差もできてきているという( 教育格差参照)。

教育熱心な親、またより高度な学問を追及しようと思う子供は、良いと言われる学校へ入るため居住地をかえることもある。日本では親までが一緒に引っ越しはできないので、大概は子供だけが、学校の寮に入ったり、寮がなければワンルームマンションなどを借りて住んでいることが多いだろう。

しかし、このようなことができるのは、親にそれ相当の甲斐性がないとできないので、結局それのできる親から生まれた子とできない親から生まれた子との間には、ますます、格差が出来てゆくということになるのだろう。

ところで、引っ越しで検索していると、壮大な引っ越し計画が見つかった。

国営の採掘会社LKABによる地下での鉱石採掘が進んでいるスウェーデン北部鉱山のキルナ(Kiruna)では、1万8000人が住む街の地盤が陥没によって住宅や庁舎などへの被害が予想されるため、町ごと引っ越すことが決められたという。

移動しようとしている先は、東に4マイル。つまり6.4キロ先で、新しい町のデザイン・コンペティションを勝ち取ったのは「Kiruna 4-ever」というプラン。100年以上の歴史ある建物や教会、市長舎、一般住宅などは解体され、移動先で復活する。他の住宅は壊され、新たに作られた建物にそれぞれが引越しするそうだ。

そこには3000戸の集合住宅、200戸の戸建住宅、キルナのランドマークとなるKiruna駅、教会、市長舎などが建設される。新規の交通システムは、気候の特性に配慮したものとなり、さらにはKiruna駅から鉱山へアクセスできるロープウェイも作られる予定だという。計画は2033年に完了する予定だそうだ(※19、※20参照)

世界に類を見ない町全体の壮大な引っ越し計画だ。

日本では2011年の東日本大震災 で、津波により市街地あるいは集落単位で建物やインフラが破壊され都市機能が失われた岩手・宮城・福島3県沿岸などの地域では、復興の方向性を巡る議論が行われ、一部は事業が開始されている。具体的なアイデアには以下のようなものがある(※21、※22参照)。

・高台への移転 - 消失した市街地や集落を、従来の津波浸水地域ではなく、高台に移転して再建するもの。被災地の土地を国・自治体が買い上げる形で公費負担により集団移転を行うことが計画されている(※21参照)。

・地盤かさ上げを伴う現地での再建 - 従来の津波浸水地域内で、地盤のかさ上げを行って津波のリスクを低減した上で再建するもの。区画整理方式や、拠点となる市街地を国・自治体が買い上げて一括整備する事業などが計画されている(※21参照)。

・職住分離 - 住宅、行政庁舎、高台、病院などは高台・地盤かさ上げ地に移転する一方、産業に関連する施設は従来の津波浸水地域内に残すもの。水産や観光が主産業で全面的な移転が難しい地域で検討されている(※22参照)。…等々。

いずれにしても、住み慣れたところに戻りたい人、新しい地域へ移転(引越し)して、一から出直したい人、年齢や所得、職業等、人によって いろいろ考えがあり意見調整は難しいことだろうが、一日も早く復興をして、スウェーデンなどに負けない良い街づくりをしてほしいものだと祈っている。

(頭の画象は、明治天皇の東京行幸("Le Monde Illustre"、1869年2月20日。Wikipediaより)

参考:

※1:今日は何の日~毎日が記念日~10月13日

http://www.nnh.to/10/13.html

※2:全国引越専門協同組合連合会

http://www.hato.or.jp/

※3青空文庫-夏目漱石 手紙

http://www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/798_43613.html

※4:資料1 東京圏の中枢機能のバックアップに関する検討会 ... - 国土交通省

http://www.mlit.go.jp/common/000185224.pdf#search='%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%99%82%E3%81%AE%E9%A6%96%E9%83%BD%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A'

※5:奈良時代前後における疫病流行の研究 - 関西大学(Adobe PDF)

http://kuir.jm.kansai-u.ac.jp/dspace/bitstream/10112/3051/1/26-touka.pdf#search='%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3+%E4%BC%9D%E6%9F%93%E7%97%85'

※6:飛鳥・奈良・平安時代の遷都

http://homepage2.nifty.com/kaidowalker/sento.htm

※7:奈良時代の遷都が穢れ思想を発展させた。 - るいネット

http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=209793

※8:mm(ミリメートル) 江戸川乱歩『貼雑年譜』

http://mmaehara.blog56.fc2.com/blog-entry-1440.html

※9:江戸川乱歩年譜集成

http://www.e-net.or.jp/user/stako/ED1/E04set.html

※10:国立国会図書館デジタル化資料 - 広益諸家人名録

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2543329

※11:寺町三知|美術人名辞典-思文閣

http://www.shibunkaku.co.jp/biography/search_biography_number.php?number=18032

※12:町家コラム:第拾記

http://www.roommarket.jp/column/?p=30

※13:江戸時代の借家|土地活用の東建コーポレーション

http://www.token.co.jp/estate/history/edo/

※14:物品賃貸業の歴史的研究 - 立教大学(Adobe PDF)

http://www.rikkyo.ac.jp/eco/research/pdf/papar/58_2_2.pdf#search='%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%A7%8B%E3%81%BE%E3%82%8A'

※15:引越しの手続きを代行してくれる便利なサービス - 引越し虎の巻

http://www.leadingdesign.org/tetsuduki/benri.html

※16:引越しに伴う主な公的手続 - 行政書士法人 日本行政手続代理システム

http://www.tetuzuki-dairi.com/words.html

※17:孟母三遷の教え - 故事ことわざ辞典

http://kotowaza-allguide.com/mo/moubosansen.html

※18:そばの豆辞典:

http://jiten.kurumaya-soba.com/toppage.htm

※19:街ごと移転?鉱山の街、スウェーデン・キルナ市 - ニュースマガジン PUNTA

http://punta.jp/archives/11263

※20:スウェーデン、街全体が引っ越し。 - maash マーシュ

http://maash.jp/archives/23377

※21:復興の現状と取組-PDF

http://www.reconstruction.go.jp/topics/20130110_sanko03.pdf

※22:宮城県震災復興計画-PDF

http://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/36636.pdf

江戸時代の「1両」の価値って?(1)-お金の歴史 雑学コラム

http://manabow.com/zatsugaku/column15/

引越し - Wikipedia

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E8%B6%8A%E3%81%97