冒頭の画像は、「蝸牛 角ふりわけよ 須磨明石」

須磨浦公園内にある芭蕉句碑。

(※印を付してあるものは以下に記載の参考を参照ください)

芭蕉独自の蕉風俳諧は、1684(貞享元)年の旅と、旅先の名古屋で成った連句集『冬の日』(※1の芭蕉七部集)によって、確立したとされている。その旅の記は冒頭に、「野ざらしを心に風のしむ身かな」の句を揚げるところから『野ざらし紀行』(※1の芭蕉文集)と呼ばれる。翌年4月末に芭蕉は江戸に帰ったが、蕉風開眼の句として知られる「古池や蛙とびこむ水の音」が芭蕉庵(※2)で作られたのは、その翌・1686(貞享3)年のことである。

さらに芭蕉は、1687(貞享4)年8月の『鹿島詣』(※1の芭蕉文集)の旅をした後、10月より翌年8月にかけて、10ヶ月に及ぶ『笈の小文』『更級紀行』(※1の芭蕉文集)の旅などによって心境を深め、蕉風俳諧は次第に完成の域に近づいた。

『笈の小文』冒頭の、「旅人とわが名呼ばれん初しぐれ」の一句によっても『野ざらし紀行』の場合と、旅に向かう態度が大きく異なっていることがわかる。

ただ、この『笈の小文』は、1687(貞享4)年の10月、郷里伊賀への4度目の帰郷に際して創作された作品を集めて一巻としたものであり、『奥の細道』のように芭蕉自身が書いた旅行記ではなく、後に、芭蕉自身が書いた真蹟短冊や書簡などをもとに、芭蕉の死後、大津の門人川井乙州(※1の芭蕉関係人名集)によって編集されたものだそうであるが、内容的に必ずしもまとまった作品とはいいがたい点があるようだ。

この旅そのものは、1687(貞享4)年10月25日に江戸深川を出発し、翌・1988(貞亨5)年8月末に江戸に戻るまでの長期のものであったが、芭蕉は、旅の途次に、わざわざ空米売買(帳合取引参照)の罪で名古屋を追放となり、三河国保美(ほび)(愛知県田原市保美)に隠棲(いんせい=俗世間を逃れて静かに住むこと)していた坪井杜国 (つぼいとこく。※1の関係人名集)を訪れこの先の旅で合流しようと密約を交わして分かれたのか、その後、芭蕉は故郷伊賀上野で正月を過ごし、2月に、伊勢神宮参拝旅行に出かけ、次は吉野への旅立ちであるが、芭蕉は大胆にもこの伊勢で、刑に服し伊良湖で謹慎しているはずの杜国と合流し、2人旅で吉野の花見をし、高野山、和歌浦そして、奈良唐招提寺などを見物して、大坂(大阪)へ出ると、4月19日には、尼崎より舟で神戸に着き、4月20日、須磨・明石へ赴き、翌4月21日には神戸の布引の滝を見物後、山崎街道(西国街道のうちの六宿駅)へ入り箕面の滝などを見物した後、京に入って分かれるまで、100日ほどの間一緒に旅を楽しんでいる。

ちなみに、杜国は、芭蕉が特に目を掛けた門人の一人であり、彼を幼名のまま「万菊丸」と呼び続け、真偽のほどは不明だが、「寒けれど二人寝る夜ぞたのもしき」の句(前年11月伊良湖の杜国を訪う為越人と豊橋の旅籠に泊まった折の感)からも感じ取られるように、彼を“心も身体も”愛していたようである。

杜国はこの旅の翌々年34歳の若さで死去。芭蕉の「嵯峨日記」(※1の芭蕉文集)4月28日には、亡き杜国への思いが綴られている。芭蕉と杜国の関係が師弟以上のもの(同性愛)であったとする俗説はここに由来するようだ(※4)。

それはさておき、芭蕉の『笈の小文』の話に戻そう。芭蕉の『笈の小文』の旅は、4月19日に船で尼崎から神戸(=兵庫津)に着き1泊している。

現在の神戸港が出来たのは明治維新以降のことであり、古くは日本書紀に出てくる神功皇后伝説(※5)の時代に始まり、奈良時代から大輪田泊と呼ばれ、浜が岬のように伸び、沢山の松林があり、有名な景勝地であった輪田(和田)岬(輪田御岬)の東側にいだかれた天然の良港をなしていた。

平安時代に平清盛による大修築により中国宋との貿易、福原遷都で大いに栄えたが、源平合戦(治承・寿永の乱)により焼却するが、栄華を極めた平家滅亡後、鎌倉時代に東大寺の俊乗坊重源の修築により、国内第一の港として「兵庫津」と呼ばれるようになり、京・大坂の外港・経由地として栄えた。又、江戸時代には、西宮宿(現在の西宮市)と大蔵谷宿(同明石市)とをつなぐ旧山陽道(西国街道)の宿場として兵庫津が存在した。

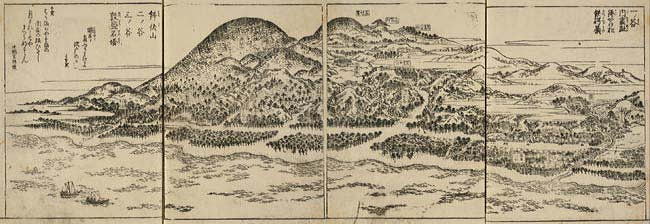

上図は、『摂津名所図会』に描かれた“尼崎より須磨浦まで遊覧の風景”であり、同図会には瀬戸内海の沖から本州を眺めた風景が描かれている。(以下参考の※6:の山陽道の中の“兵庫津”にて拡大図が見られる。)

瀬戸内を行き交う白帆の船と共に右頁に尼崎、頁中央には和田岬と兵庫津、その向こう左頁には須磨、鉄拐山(以下参考の※7)、鉢伏山、一ノ谷が、そして左遠くには、播磨国が見える。

須磨の浦とは大阪湾と播磨灘を分ける明石海峡の東口にあたる海岸線一帯を指し、風光明媚で、須磨は明石と共に白砂青松の景勝地として名高い。

古来より『枕草子』(須磨の関、※8)『万葉集』(海女の塩焼き、※9)『古今和歌集』などで多くの歌に詠まれている。

平安末期の歌僧西行法師の山家集に以下の歌がある。

「播磨潟なだのみ沖に漕ぎ出でてあたり思はぬ月をながめむ」(311)

「播磨潟(がた)なだのみ沖」とは、播磨灘の沖を言っており、山などによって視界を遮られることもない播磨灘の沖に舟で漕ぎ出て、沖合の海で、人目など周囲を気にすることもなく心ゆくまで月を眺めよう・・・と言った眺望を込めた歌のようで、それは西行の囚われのない自由な境地への憧れでもあったようだ(※10の西行)。

また、先にも触れたが、芭蕉は1687(貞享4)10月からの、『笈の小文』の旅に出る前の8月に『鹿島詣』の旅をしているが、『鹿島詣』の冒頭には、「らくの貞室、須磨のうらの月見にゆきて、「松陰や月は三五や中納言」といひけむ、狂夫のむかしもなつかしきまゝに、このあき、かしまの山の月見んとおもひたつ事あり。」・・・とある。

つまり、京都の貞室(安原貞室。貞門の俳人)が、須磨の浦の月を見に行って「松かげや月は三五夜中納言」と吟じたそうで、その風雅に心を奪われてしまった昔の人が懐かしく思われたので、この秋、鹿島神宮参詣と筑波山の月見をしようと思い立ち旅に出たと言うのである(※1の芭蕉文集鹿島詣)。・・・しかし、結局、雨にたたれて筑波山の名月を見ることは叶わなかったようだ・・・。

この貞室が詠んだという「松かげや月は三五夜中納言」の句の、三五夜は三×五=十五で、仲秋の十五夜のことであり、中納言とは在原行平のこと。『古今和歌集』にある「わくらわに問ふ人あらば須磨の浦に藻塩たれつつ侘ぶとこたえよ(962)」の歌が念頭にあるという。

行平は、文徳天皇の頃、摂津の須磨に籠居させられたことがある。藻塩(もしほ=海藻からとった塩)たれつつとは、藻塩を作るための潮水を垂らしながら。涙に暮れる意の「しほたれ」と掛詞になっているという(※10の在原行平)。

これらを総合すると、「松陰や月は三五夜中納言」の句意は「須磨の裏の白砂に、美しく松のかげを落とす月はと見上げれば、時あたかも十五夜の月であるよ。その昔、須磨に籠居させられた中納言行平もこの月を眺めながら涙に濡れて侘びしく暮らしていたのだろうなあ・・と言うことになるのだろう・・・?ただ、貞室の句として鹿島詣本文に掲げられたものの真の句は「松にすめ月も三五夜中納言」(『玉海集』)のことで、引用は芭蕉の記憶違いによるものだそうだ。

行平の「わくらわに問ふ・・・」の歌は、『源氏物語』に、「おはすべき所は、行平の中納言の、「藻塩垂れつつ」侘びける家居近きわたりなりけり。」という形で引かれている(※11の第十二帖「須磨」第二章第一段「須磨の住居」)。

『源氏物語』のおこりなどについてのいくつかの古注のなかでは、最高の水準にあるとされている四辻善成の『河海抄』には、村上天皇の皇女選子内親王から新しい物語を所望され石山寺(滋賀県大津市)にこもって構想を練っていた紫式部は、8月15日夜、琵琶湖の湖面に映った月を見て『源氏物語』の構想を思いつき、須磨の巻の「こよいは十五夜なりと思し出でて」と書き綴ったのがきっかけだとしているそうだ(※12)。・・・ただ否定説もあるようだが・・。

朧月夜との仲が発覚し、追いつめられた光源氏は後見する東宮に累が及ばないよう、自ら須磨へ退去した。

須磨で行平が侘び住まいした付近に住み、都の人々と便りを交わしたり絵を描いたりしつつ、憂愁の日々を送る源氏を癒してくれたのが、須磨の月であった。

物語のなかでは、「「今宵は十五夜なりけり」と思し出でて、殿上の御遊恋ひしく・・」とあり、月を眺めながら都を回想している(『源氏物語』「須磨」第三章第二段 )。『源氏物語』「須磨」は、行平が須磨に流されたあとの松風・村雨との恋物語なども当然、題材としたと思われる。源氏には、明石の君が登場する。

須磨は六甲山系西端の鉢伏山・鉄枴山が海近くまで迫り、また平地の端にもあたる。山の西に流れる現在の垂水区塩屋との境を流れる小川を「境川」と呼ぶが、この「境川」が古くは畿内の摂津・山陽道に属していた播磨の境界であったためそう呼ばれている。このことは後に又触れるが、兵庫県の境界についての歴史は、ややこしいので、とりあえず気になる方は以下参考の※13など参照されるとよい。。

須磨の地名は一般的には、摂津の隅っこの「スミ」が転訛し、それに当て字したものと言われている。「スミ」は「棲む」「(夜を)明かす」に通じ、更には月の「澄む」「明し」にも通じるため、須磨・明石が月の名所となったようだ。

光源氏の須磨での住居跡と伝えられる寺・現光寺(須磨区須磨寺町)境内には、芭蕉の「三段切れ」(※14)の名句といわれるものの句碑がある。以下の句がそれだ。

「見渡せば眺むれば見れば須磨の秋」

この句は、松尾芭蕉が、「芭蕉」という俳号を使う前の「松尾桃青」時代の1678(延宝6)年、「須磨・明石」を題とする句会で詠んだものとされている(※15の第一編第三章 俳諧師 二 談林風の芭蕉 〔2〕)p.7参照)。

「月はあれど留守のやうなり須磨の夏」

「月見ても物たらはずや須磨の夏」

この二句は芭蕉が『笈の小文』の旅で須磨を訪れ最初に詠んだ句であり、このとき、芭蕉らは現光寺境内の風月庵に宿を取ったといわれている(以下参考の※16参照)。この寺は、もとは「源光寺」「源氏寺」とも呼ばれていたそうだが・・・、付近には「藩架(ませがき)」とか「ヤグラ」という字名が残っていて、古代の須磨の関跡だったとも言われている。

芭蕉は行平や源氏らが見たであろう須磨の名月を見たかったのだろう。しかし、はるばる訪ねてきたものの当然ながら、そこには庵の主人はいなかったし、又、謡曲『松風』(※17、※18参照)の松風・村雨の幽霊にも出会えることはなかったようで、その物足りない思いを夏の月の物足りなさにかけて詠んだものらしい。

幾ら古来より有名な須磨の名月であっても、やはり月は秋の月に勝るものはないと、時期外れの須磨訪問をしきりと悔やんでいるようだ。尚、芭蕉の宿泊した日が4月20日だったことから、地元須磨では、この日を 「芭蕉の日」 と呼び、この日を記念して、芭蕉の足跡をたどる「芭蕉ウオーク」などが行なわれている。

芭蕉は須磨見物をした時、須磨では前二句の他に五句読んでいる。

「海士(あま)の顔先(まづ)見らるゝやけしの花」

「須磨のあまの矢先(やさき)に鳴(なく)か郭公(ほととぎす)」

「ほとゝぎす消行方(きえゆくかた)や嶋一ツ」

上記の三句についてはあまり面白くないのでこの際割愛するが、嶋一ツとは淡路島のことだ。句のことについては、※1の『笈の小文』のなかで詳しく解説しているので参照されるとよい。

以下の句はその後、須磨寺(上野山福祥寺)で詠んだもの。

「須磨寺やふかぬ笛きく木下やみ」

須磨寺は、平敦盛の「青葉の笛」と称する笛(『平家物語』では『小枝』(さえだ)という横笛。謡曲では『若葉の笛』という。)を寺宝としている名刹であり、現光寺より、近いところにある。

句意は、“この寺の生い茂った木々の下では、誰も吹いていないのに、この笛の音が聞こえてくるような気がする闇である”といったところ。

一の谷の合戦の前に、平氏は源氏が攻めてくることも知らず、管弦の宴を楽しんでいたが、そのとき16歳の敦盛の吹く小枝の笛の音色には、源氏の軍勢もしばし心を打たれた。

熊谷次郎直実が敵の大将を倒したと思うと、見れば自分の息子ほどの年であったが、それでも泣く泣く首をはねると、腰の錦の袋に笛を見つけて先の笛の主だと知り、悲しみ無常観にひしがれ出家したという。

謡曲『敦盛』(※17、※18参照)では出家した直実が一の谷を訪れ、敦盛の霊と出会い、かつての敵味方を忘れ、今はともに仏法の道を行くものとしてお互いを許しあう。芭蕉が彼への哀惜の思いを句にしたもの。

源平合戦ゆかりの寺として知られる須磨寺境内には、敦盛が身につけていた「青葉の笛」のほか、敦盛首洗い池、敦盛首塚、義経腰掛の松、敦盛と直実の戦いの様子を再現した「源平の庭」また、その「源平の庭」には、『源氏物語』須磨の帖に、光源氏が紫の上を想って植えたという「若木の桜」跡がある(※11の「第十二帖「須磨」第四章第一段「須磨で新年を迎える」)。

この「若木の桜」は、謡曲にも登場し、『須磨源氏』では、日向の国、宮崎の社官藤原興範が、伊勢を参詣する途中、須磨の浦に着き、そこで若木の桜を眺めている翁にその謂れを問うと、ここは昔、光源氏の邸で、その頃よりあった桜木だと答え、源氏の生涯を懐かしげに話す場面がある(※18)。

又、謡曲『忠度』では型を変え、光源氏ではなく平忠度に置き換わり、もと歌人の藤原俊成に仕え今は出家の身である旅僧が、須磨の浦で薪を運ぶ老人(忠度の亡霊)に会い、忠度の墓標である桜の若木のもとで回向を頼まれる。その夜、花の木陰に仮寝した旅僧の夢に武将の姿で現れた亡霊は、自分の歌が『千載和歌集』に入れられたが朝敵ゆえに「読み人知らず」とされたことを嘆き、定家に作者を付けるよう伝言を頼む・・といった話となっている(※17、18)。

作者が忠度であることは周知の事実であったが、朝敵の身となったため、撰者の俊成が配慮して名を隠し、“故郷の花”と云ふ題にて、詠まれた歌のなかから一首だけ、讀人しらずとして入れたのであるが、その間の事情は、『平家物語』巻七「忠度都落」にも述べられている(※19、※20)。詠まれた歌のことは※10の平忠度を参照されるとよい。

謡曲『忠度』の中で、忠度の亡霊が「そもそもこの須磨の浦と申すは、淋しき故にその名を得る。・・・・」と言っているように、奈良・平安時代までの須磨は、田畑が少なく浜辺に漁師の家が点在するだけの寂しい場所であるとともに、そこに伝わる話も悲しいものが多い。

芭蕉は、須磨見物後、“明石夜泊”と題して以下の句を詠んでいる。

「蛸壺やはかなき夢を夏の月」

蛸壺に入っている蛸は、明朝には引き上げられる運命とは知らず、夏の月夜にはかない夢を描いているという句意だが、明日をも知れぬ人生の哀れを客観視した句であると言って良いだろう。ただ、なかなか難しく、句だけを読んでもなかなか理解しづらいだろうから※1の『笈の小文』の解説(ここ)を参照されるとよい。

明石市人丸町にある人丸神社(柿本人麻呂を祀る)の山門前にこの芭蕉句碑がある。

芭蕉が、『笈の小文』を終えた後の4月25日に、伊賀上野の門人猿雖(惣七)に宛てた書簡(ここ参照)があり、この書簡自体が旅行記になっていて、『笈の小文』を補完するものとなっているようだが、そこでは、4月19日に兵庫に夜泊り、20日に和田岬の源平合戦の旧跡や行平の松風・村雨の旧跡を見て、鉄拐山に登りそこから見た景色と一の谷の合戦など歴史上の哀しい出来事などを思い浮かべ「生死事大無常迅速(しょうじじだいむじょうじんそく。=人の生と死こそまさに無常そのものであるの意。)として、「この海見たらんこそ物にはかへられじと、あかしより須磨に帰りて泊る」と書かれており、この書簡の内容からすると、『笈の小文』では、“明石夜泊”と題しているものの、実際の宿泊は明石より須磨に帰っての“須磨夜泊”であったとするのが正しいようだ。

それに、この句は『笈の小文』の句の中でも完成度が高く、この地で即興的に詠まれたというよりは、後から十分に推敲された句ではないかとも言われているし、折角、明石へ行ったというのに、この句以外明石の句が無いと言うのも少々気になるところではある。

『笈の小文』はこの「蛸壺や・・」の句を最後に、この後、「須磨懐古」の文章を載せて終っているが、その懐古文の中に、「淡路嶋手にとるやうに見えて、すま・あかしの海右左にわかる。」とあるが、どこからの眺めかは記されていないが、先の猿雖(惣七)に宛てた書簡には、はっきりと「てつかひが峰にのぼれば、すま・あかし左右に分れ、あはぢ嶋。丹波山、かの海士(あま)が古里(ふるさと)田井の畑(太井畑)村など、めの下に見おろし」と書かれている。

上図は、『攝津名所圖會』矢田部郡下より須磨の浦を描いたもの。

その西側左頁の中央付近、浜辺に向かって、川とはいえないほど小さな川「さかい川」(堺〔境〕川)が描かれている。現在山陽電鉄の鉄橋の下を流れている。

この境川が、古くから摂津と播磨の国境とされていたところであり、このあたり、「 赤石(明石)の櫛渕 」 と呼ばれ鉢伏山の断崖が海に突き出し、多くの谷と尾根が櫛の目のように交互に連なった交通の難所であった。

左の頁の上には以下の句が添えられている。

「蝸牛(でんでむし)つのふりわけ(角振り分け)よ須磨あかし(明石)」

この句は、「芭蕉七部集」の1つ「猿蓑(巻之二)に「蛸壺や・・・」の句と共に収録されており、『笈の小文』の終点須磨・明石にて見た光景をよんだもの。

この句には、“この境、「這ひわたるほど」といへるも、ここの事にや ”との前詞がついており「、蝸牛(でんでむし)」は平仮名で「かたつぶり」として詠まれている。

前詞の「這ひわたるほど」は、『源氏物語』「須磨の巻」では「あかしの浦ははひわたるほどなれば云々」、すなわち須磨と明石の間は這って渡れる程に近い距離だという記述があることによったものだそうで、句意は「カタツムリの二本の角、須磨と明石が「這いわたる」ほどの距離であれば、お前の角で片方は須磨、もう一方は明石を指し示してみよ」、というのである.(※1)。名句として有名だが、まだこの句は『笈の小文』の草稿段階では、完成してなかったのだろう。

前詞にある、この境、「這ひわたるほど」の距離という「境」が、当時摂津の西の端である西須磨村と播磨の明石郡(塩屋村=現:垂水区塩屋)との境界である小さな「堺川」のことを言っているとすれば、当然この歌はこの堺川付近で詠まれたもので、芭蕉が明石へ行ったというのもこの地を訪れたことを言っているのではないか・・・。

『摂津名所図繪』によると、「堺川は三ノ谷より西五町にあり。堺川の西は播州塩屋村へ八町なり。」とあるようだ。因みに、三ノ谷は、山陽電鉄須磨浦公園駅から「鉢伏山山上」駅へのロープウェイの索道のちょうど真下の谷である。その山上駅からカーレーター(ここ参照)を乗り継いで山頂付近には回転展望閣があり、そこら一帯が須磨浦山上遊園となっている。

六甲山系の西南端にあるこの鉢伏山は標高は246mと高くは無いが、鉢を伏せた様な形状をして海から一気にそそり立っており、須磨浦公園駅から歩くと、急な登りで約30分はかかる。その鉢伏山から北方徒歩で約10分程のところに旗振山(標高252m)、そこから徒歩約10分のところに鉄拐山(標高234m)がある。源平の合戦では一の谷に陣を構えた平氏軍を攻略するために、その背後の鉄拐山の東南の急斜面を馬で駆け降りて奇襲したという。旗振山からの途中に一の谷の坂落とし(鵯越の逆落とし。※22参照)で降りたとされる地点があり、道標が整備されている。

芭蕉は、どうしても、その鉄拐山に登りたくて、鵯越の逆落としの時に義経を導いたという十六歳の熊王より四つも年下の少年を道案内に雇ったが、少年が途中で疲れたとか言ってごねたりしたようで「麓の茶店にて物くらはすべき」となだめながら、苦労してなんとか案内をしてもらい、這い登ったことが、『笈の小文』の「須磨懐古」の中に書かれている。

非常に眺めのよいところである。今は便利に登れるので、是非一度は登ってみてください。

参考は別紙となっています。⇒ ここ。