昨日、別件で行ったハードオフで、見なけりゃ良かったんですが。

大昔に持っていて自主映画その他で使い倒した懐かしい8ミリ映写機です。

税込み¥1,650 也。

頑丈なケースと本体の他に説明書も含めて付属品は全部揃っています。

ELMO ST-1200 という、当時の高級品です。この上の機種で GS-1200 、更に上位機種に GS-1200 のキセノンランプ仕様もありました。

ハードオフのテスト台で動作確認はしました。ベルトが切れているのは承知です。

動作の再確認をしましょう。電源コードを繋いで

VR のツマミをオン。裏蓋のスピーカーが「ガリッ」。音声系は生きています。

M/O を O(光学)にして

エキサイターランプを確認。大丈夫です。

VR を上げるとスピーカーが「ガリガリ」。VR のガリは古い機材ではよくある事です。

レバーを映写側にすると

15V 150W の映写ランプは正常に点灯します。

巻き取りリールは回りません。店で確認はしていますが。

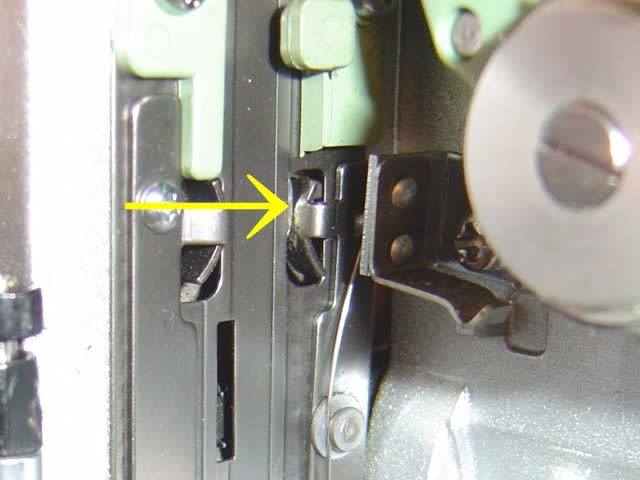

では裏蓋を開いてと。上の歯付きベルトはしっかりしています。

やっぱり。一次側のベルト2本が切れていました。

モーター側のプーリーに切れたベルトが張り付いています。

裏蓋の内側に周波数切り替え方法が貼ってありました。(長野県北部は60Hz)

これが出てきたベルトの残骸です。

映写ランプはあまり使っていないようできれいです。足はさすがに錆びていたので磨きました。

このランプは確か寿命が 50時間だったと思いますが、昔持っていた ST-1200 は恐らく10回以上交換しました。

映写レンズはくっきりしていて問題なし。

望熱フィルターも大丈夫。中央の線は初めからこうなっています。

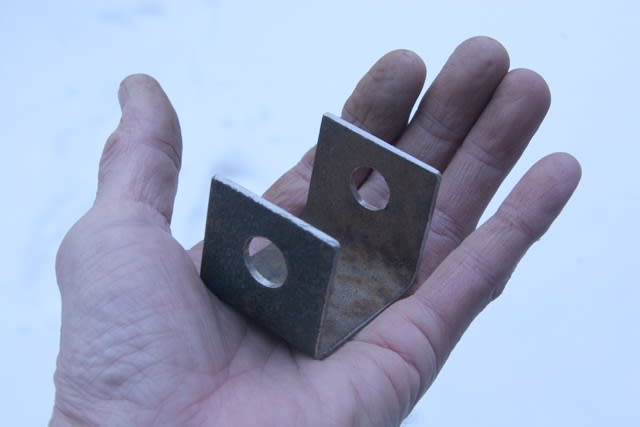

さて、ベルトですが寸法を測ると約3.2mm の断面が四角い物です。

前に映写機のベルトを修理したとき余ったウレタンベルトがあります。

これは Φ4mm ですが手元にあるのはこれだけなので暇なときに溶着して作ります。

これが案外面倒で簡単な冶具を用意する必要があります。

今のところベルト以外の不具合は無さそうなので近日中になんとかします。

これを直したら友人から借りっぱなしの GS-1200 のサウンド系も直したいし。

また仕事が増えちゃいました。手を広げすぎ!