1/10 10日ゑびすに京都ゑびす神社にお参りしてきました。

こちらは、商売繁盛と大漁祈願。

そして、他にもお参りです。

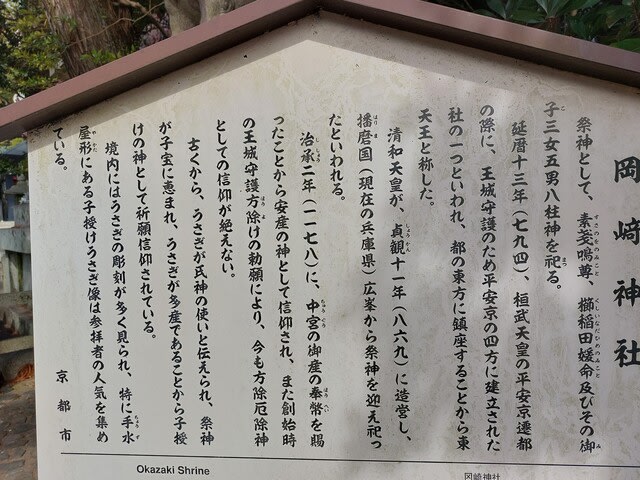

まずは、八坂神社。

時刻は、9時半ころなので、参拝者も少なかったです。

国宝のご本殿。

神妙に手を合わせます。

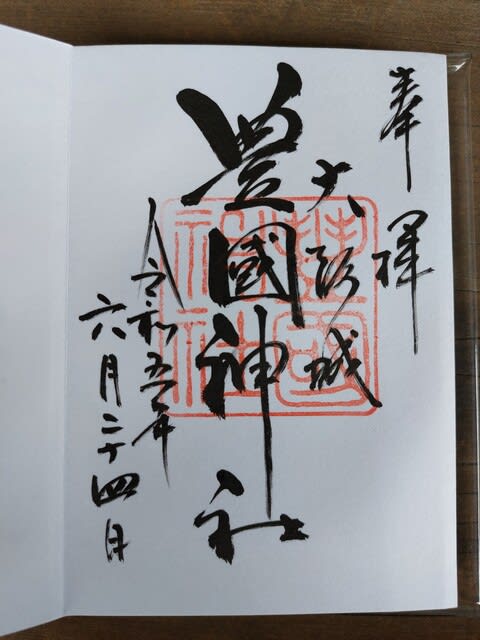

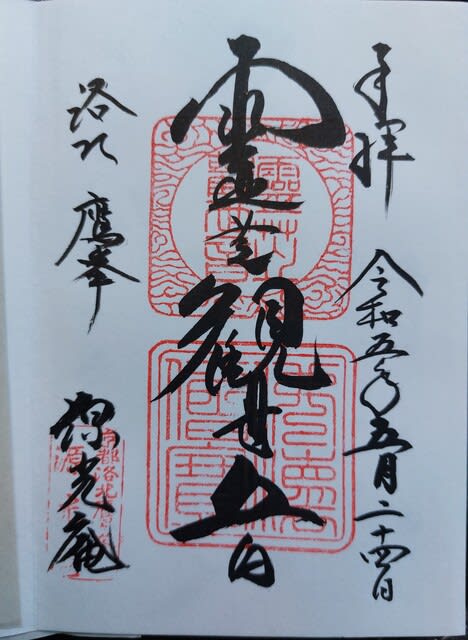

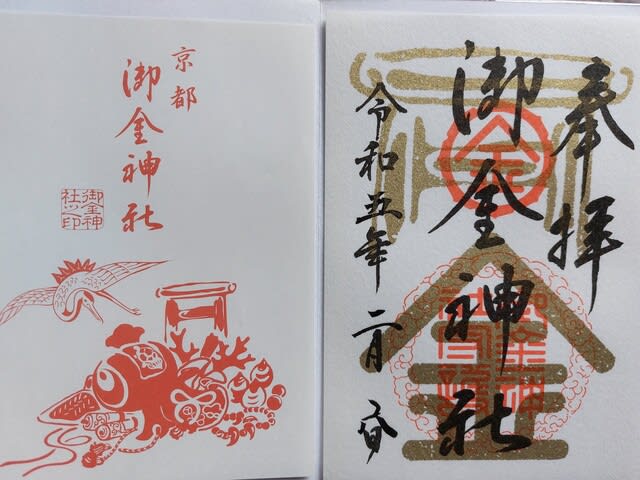

そして、御朱印を頂戴しました。

そして、次は、お寺です。

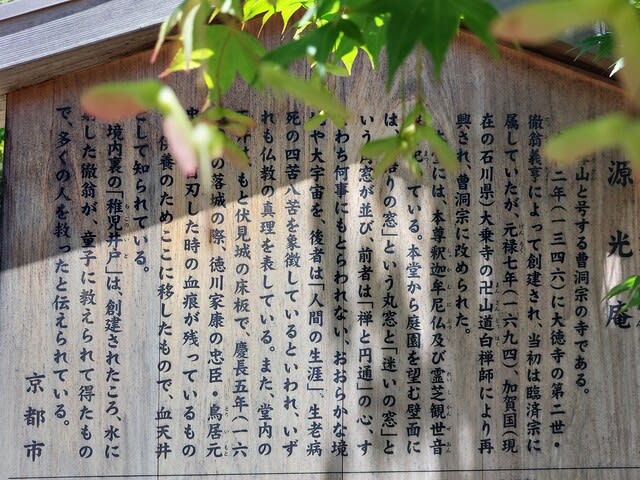

知恩院さんです。

こちらの三門、圧倒されます。

ちなみに一緒に行っていたH君。

まったく神社仏閣に関心なし。

歩くのが辛いなどと言い、参拝に行こうとしない。

そのため、八坂さんとえべっさんをお詣りして、次は釣具店。

そんなことを思っていたのですが、

珍しく知恩院さんに行こう、と言い出したのです。

理由は、瓦が見たい。

なるほど、瓦屋さんなので、関心があるらしい。

以前も御所などの仕事をしたこともあるとのこと。

この立派な三門。

屋根が二段になっています。

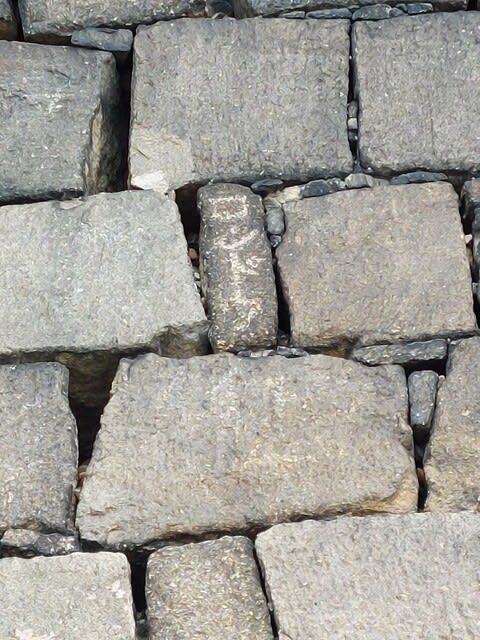

下の屋根の瓦です。

普通の瓦が一部敷かれています。

これは、屋根に樋がないため、上の屋根から雨が流れ落ち、

ましてや高いところからなので、落ちた下の屋根が傷んでしまう。

それを防ぐためにもう一枚瓦が上に敷かれているとのこと。

なるほど。

そんなところには、目が行っていなかった。

さすが瓦屋です。

それを聞いてから、他の建物を見てみると、なるほどそうなっていました。

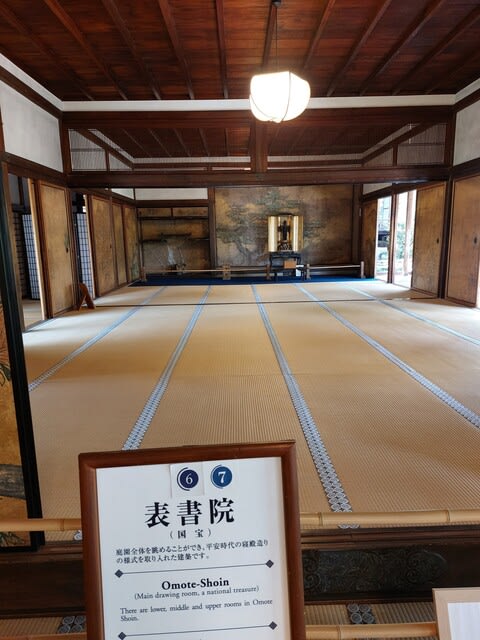

それでは、御影堂にお参りします。

お寺さんのお参りは、心静かになります。

さて、こちらの大きな御影堂の屋根。

屋根は一段ですし、樋がついてます。

なんか屋根を見てしまうようになりました。

こちらは、阿弥陀堂。

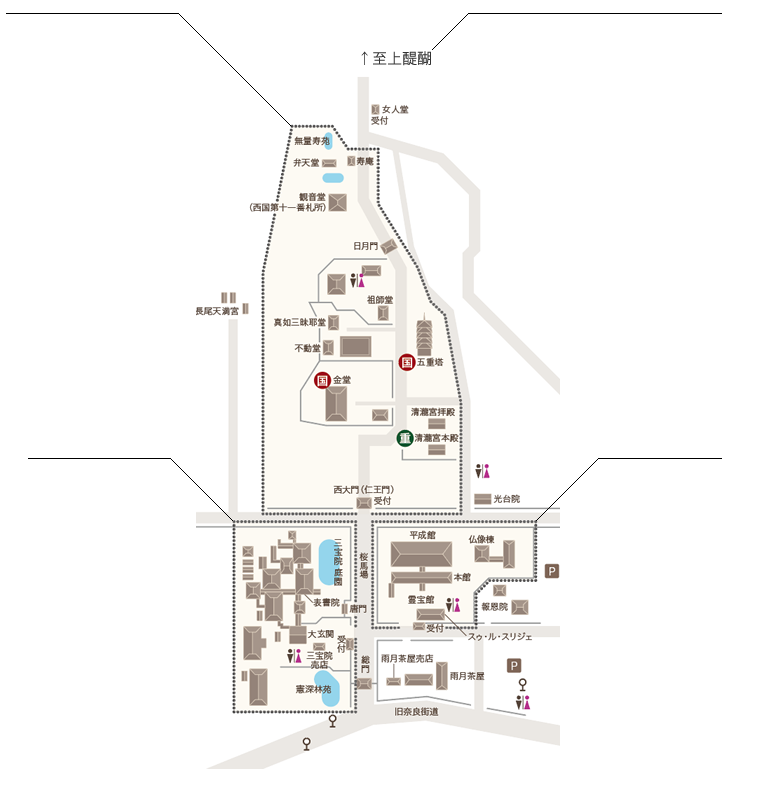

知恩院さんは大きなお寺さんですので、いろいろと建物があります。

その中でも有名なのが鐘楼。

こちらの大きな鐘は、除夜の鐘で有名です。

デカいです。

確かに撞くのが大変ですね。

ちなみにこちらの自販機、南無阿弥陀仏の念仏が流れます。

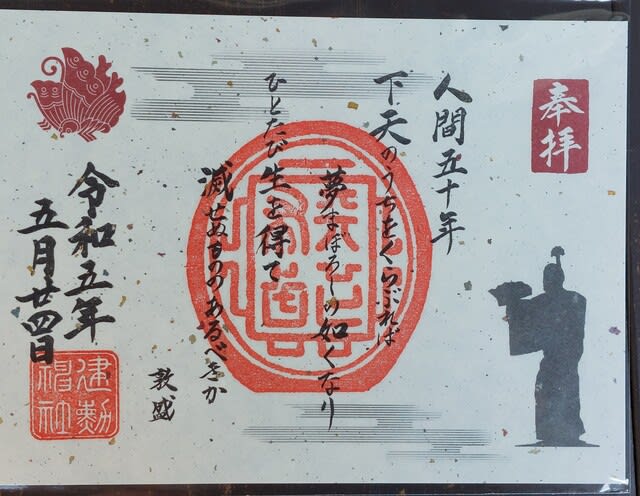

御朱印です。

ということで、この東山周辺は、清水さんや高台寺さんなど有名どころがいっぱい。

しかし、瓦屋H君は関心がないため、とっと釣具店へと向かいました。

そして、買う予定もなかったものを・・・。

やっぱりお金が残りませんわ。