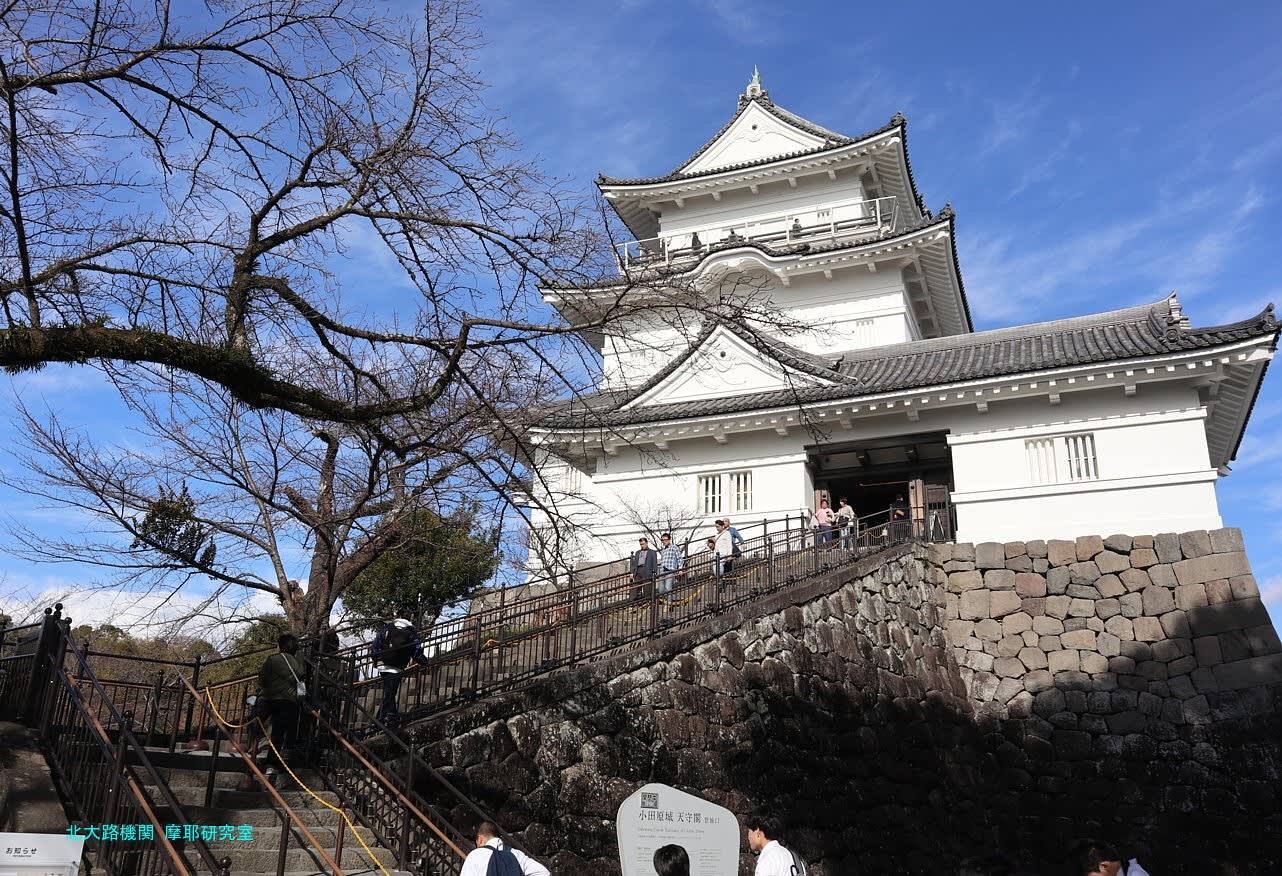

■複合連結式層塔型五重六階

複合連結式層塔型五重六階の天守閣はやはりどの角度から見ましてもその威容は凄いものが有ります。

松本城と小笠原氏の歴史はこれまでに示しました通りで、武田氏により信濃守護の座を追われ流浪のみとなりましたが、世代を超えて帰還を果たしました。それは時間はかかりましたが世代を超えて念願成就というものはある種の大団円といえるでしょう。

複合連結式層塔型五重六階の天守閣は、ただ、しかし造営にはもう一つの話題も。蕎麦処である信州は言い換えれば耕作不適地が溢れているとは依然示しましたが、実は松本藩の石高は8万石でしかありません、つけくわえると豊前小倉藩15万石の半分強でしかない。

旧領復帰、しかし8万石であっても世代を超えた悲願である松本復帰、良政を敷くために東奔西走し年貢の融和制度による離散農民帰着推進と街道整備、石川氏時代には城郭造営にくわえてそれもおおきな負担となっていましたが諸役免除など優遇策を行う。

小笠原秀政は石川家改易後の慶長18年こと1613年に松本入りしていますが、この時今の天守閣はまだなかった、と現在の研究では。元和3年こと1617年に小笠原氏は明石藩主となり信濃松本藩7万石として松平康長が松本藩主となります。時代は変わった。

松平康長が松本藩主となりましたが、小笠原家の家臣団の多くは小笠原忠真を慕い明石へ移住します。ただ松平康長も第3代将軍家光補佐役という人格者、小笠原時代の制度をほぼすべて継承するとともに検地制度を公平に行うことで領民の支持を得ました。

出世城、というべきなのでしょうか、松平康長とその子康直は地侍の登用など良政を敷いたことで幕府に評価され、明石藩主に建てられました、けれども。松平直政、徳川家康の孫にあたる越前大野藩主が松本藩主となりますと、その先にはきびしいことがありまして。

天守閣造営と寛永通宝松本銭鋳造など、この時松本藩は7万石であったのですが無理を押し通しまして。この時までは良かったのですが、次の堀田正盛が藩主となりますと巳午の飢饉という大飢饉が起こり、応急的ですが労役免除や年貢猶予などの善政を敷きました。

堀田正盛は幕府老中の経験がありましたが、下総佐倉藩へ移封が飢饉の最中に行われ、続いて三河吉田藩主水野忠清が7万石で入封しますと、水野氏の時代となり、財政難から年貢を実質四割増しし、飢饉においても年貢猶予を認めないという、厳しい政策をとります。

貞享騒動という貞享3年こと1686年の農民一揆は一万もの農民が松本城へ押しかける騒ぎとなる。磔8名と獄門20名の極刑となりまして、実は松本城は天守閣に傾きが見つかるなど無理な工事を経ていることが判明していますが、極刑の祟り、と揶揄される事も。

天守閣の傾きは明治の写真などに顕著であり、ただこれは祟りなどではなく、この松本という盆地由来の軟弱地形に重量のある天守閣を造営した事と、明治時代に天守閣を支える十六本もの心柱が老朽化により折れ始めたための自重が原因とのことでしたが。

安政東海地震の影響なども資料には残っていまして、そして今も天守閣内には耐震補強工事などの必要性が示されているところがあるという。ただ、8万石とか7万石という石高のほかの半の城郭を見ますといかにも巨大ではあるとか感じる城郭ではありますね。

国宝天守閣。ただ城郭が今の平和の時代を生き残るにはそれなりの役割があった訳です、それは城下町松本共に城郭を慕う郷土愛と観光需要とを結びつける熱意があるからにほかならず、故に長い時を経て松本城の天守閣は今も威容を親しまれているのでしょう。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

複合連結式層塔型五重六階の天守閣はやはりどの角度から見ましてもその威容は凄いものが有ります。

松本城と小笠原氏の歴史はこれまでに示しました通りで、武田氏により信濃守護の座を追われ流浪のみとなりましたが、世代を超えて帰還を果たしました。それは時間はかかりましたが世代を超えて念願成就というものはある種の大団円といえるでしょう。

複合連結式層塔型五重六階の天守閣は、ただ、しかし造営にはもう一つの話題も。蕎麦処である信州は言い換えれば耕作不適地が溢れているとは依然示しましたが、実は松本藩の石高は8万石でしかありません、つけくわえると豊前小倉藩15万石の半分強でしかない。

旧領復帰、しかし8万石であっても世代を超えた悲願である松本復帰、良政を敷くために東奔西走し年貢の融和制度による離散農民帰着推進と街道整備、石川氏時代には城郭造営にくわえてそれもおおきな負担となっていましたが諸役免除など優遇策を行う。

小笠原秀政は石川家改易後の慶長18年こと1613年に松本入りしていますが、この時今の天守閣はまだなかった、と現在の研究では。元和3年こと1617年に小笠原氏は明石藩主となり信濃松本藩7万石として松平康長が松本藩主となります。時代は変わった。

松平康長が松本藩主となりましたが、小笠原家の家臣団の多くは小笠原忠真を慕い明石へ移住します。ただ松平康長も第3代将軍家光補佐役という人格者、小笠原時代の制度をほぼすべて継承するとともに検地制度を公平に行うことで領民の支持を得ました。

出世城、というべきなのでしょうか、松平康長とその子康直は地侍の登用など良政を敷いたことで幕府に評価され、明石藩主に建てられました、けれども。松平直政、徳川家康の孫にあたる越前大野藩主が松本藩主となりますと、その先にはきびしいことがありまして。

天守閣造営と寛永通宝松本銭鋳造など、この時松本藩は7万石であったのですが無理を押し通しまして。この時までは良かったのですが、次の堀田正盛が藩主となりますと巳午の飢饉という大飢饉が起こり、応急的ですが労役免除や年貢猶予などの善政を敷きました。

堀田正盛は幕府老中の経験がありましたが、下総佐倉藩へ移封が飢饉の最中に行われ、続いて三河吉田藩主水野忠清が7万石で入封しますと、水野氏の時代となり、財政難から年貢を実質四割増しし、飢饉においても年貢猶予を認めないという、厳しい政策をとります。

貞享騒動という貞享3年こと1686年の農民一揆は一万もの農民が松本城へ押しかける騒ぎとなる。磔8名と獄門20名の極刑となりまして、実は松本城は天守閣に傾きが見つかるなど無理な工事を経ていることが判明していますが、極刑の祟り、と揶揄される事も。

天守閣の傾きは明治の写真などに顕著であり、ただこれは祟りなどではなく、この松本という盆地由来の軟弱地形に重量のある天守閣を造営した事と、明治時代に天守閣を支える十六本もの心柱が老朽化により折れ始めたための自重が原因とのことでしたが。

安政東海地震の影響なども資料には残っていまして、そして今も天守閣内には耐震補強工事などの必要性が示されているところがあるという。ただ、8万石とか7万石という石高のほかの半の城郭を見ますといかにも巨大ではあるとか感じる城郭ではありますね。

国宝天守閣。ただ城郭が今の平和の時代を生き残るにはそれなりの役割があった訳です、それは城下町松本共に城郭を慕う郷土愛と観光需要とを結びつける熱意があるからにほかならず、故に長い時を経て松本城の天守閣は今も威容を親しまれているのでしょう。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ まや

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)