■沖縄-首里城全焼!

今朝起きたらば報道で世界遺産首里城跡の首里城が全焼したという、全焼というと何処がと聞けば中央部全てという。信じられなかった、そして悲しかった、何か心が焦る程に。

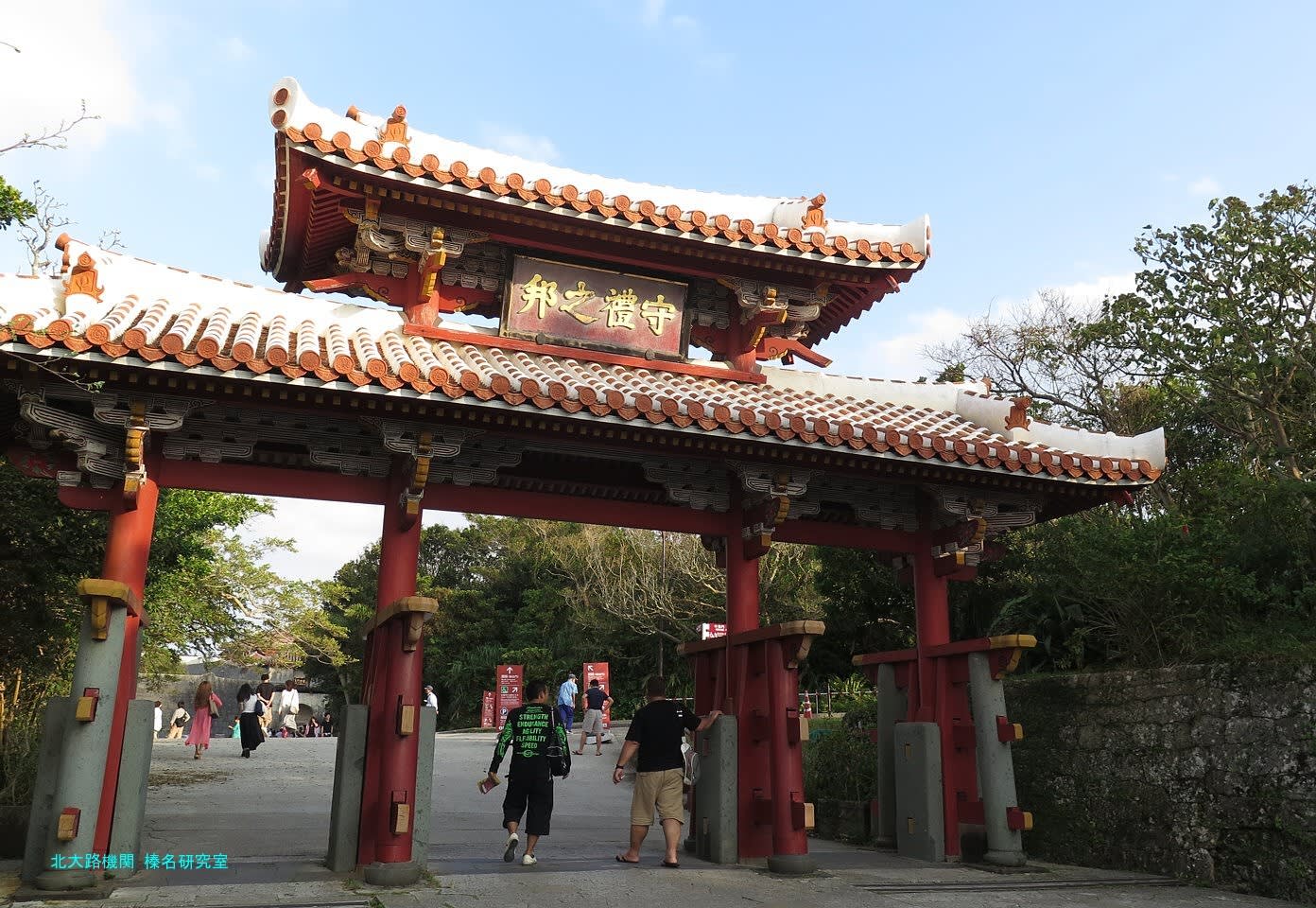

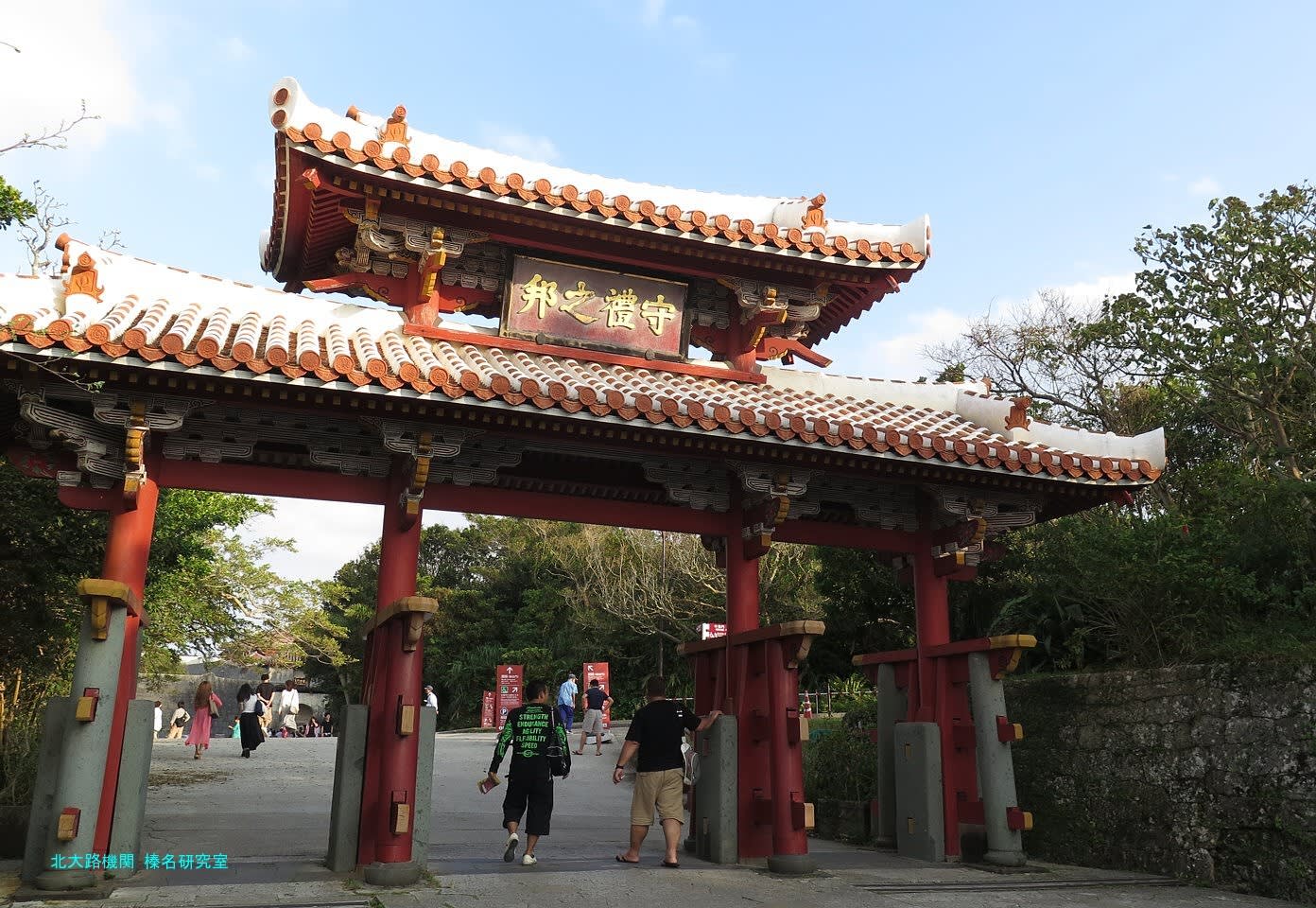

首里城、沖縄県那覇市の壮大な城郭です。そして非常に残念な事ではありますが今朝火災に見舞われ、その中心に当る正殿を始め火の手は北殿と南殿へも延焼し、中心部の建造物全てが11時間に渡る延焼の結果に全焼しました。朱色の城郭、再建を願い特集したい。

三山時代、京都では室町時代の栄華を極める中の沖縄は中山、山南、山北、この三カ国に分れており山南の佐敷按司尚巴志による武力統一を経て正長年間の1429年に統一国家となっています。そして三山時代には中山城塞として既にこの地に、首里城があったという。

尚思紹王、琉球王朝として応永年間の1406年に即位した初代国王は佐敷按司尚巴志の実父にあたり尚巴志は統一実現と共に実父の即位を願った構図です。その王墓は航空自衛隊知念分屯地内に奉じられていまして、武力統一運動、その実力は九州南部へも及びました。

琉球王朝草創期に首府としてこの首里城が既に威容を誇ったという事ですが、享徳年間の1453年、志魯-布里の乱として琉球王朝内の後継争いの渦中に戦場となり焼失、再建される事となります。尚泰久治世下に外城と中城に内城から成る軍事施設として再建されます。

この首里城は、内城に閣という国王正殿を設けると共に中城は純粋な軍事施設であり、琉球武力統一と九州との軍事対立を背景に今と違う威容でした。しかし城郭造営に際しては尚泰久王の命により南禅寺の僧芥隠承琥が臨済宗寺院の梵鐘を置くなど独自文化が萌芽へ。

尚氏統治は応仁年間の1469年に尚円王の即位と共に琉球統一運動が九州南部へ影響を及ぼし、大隅国や南九州の雄たる薩摩との対立が醸成され、江戸時代初期に薩摩藩は幕府からの朱印任状を以て琉球侵攻へ乗り出します。沖縄は平和という印象があるのは現代だけ。

琉球侵攻では薩摩藩3000名が軍船80隻を以て恩納や嘉手納海岸へ上陸を試みるものの大筒による火力により上陸できず、一旦浦添牧港に揚陸し薩摩軍は近接戦闘を強要、薩摩の火縄銃に対し琉球軍の石火矢は射程で対抗出来ず、時の尚寧王は首里城を開城させました。

万治年間の1660年、首里城は失火により焼失します。この際に再建は実に十一年の期間を要しましたが、再建間もない宝永年間1709年に三度焼失します。この頃には琉球財政が逼迫しており、その再建は薩摩藩が建材を提供、再建されたのが我々の知る首里城の姿です。

九州侵攻を前に外城と中城に内城という軍事色の強い城塞であった首里城は、しかしこの17世紀の再建に際しては既にその軍事脅威も無く、正殿に北殿と南殿を置く現在我々が知る構造、平時の行政中枢を期して再建されており、琉球瓦多用の平和時の城郭となった。

奉神門から正殿に北殿と南殿へと至る城郭は遡る尚泰久王治世下に外郭として琉球石灰岩からなる城壁と歓会門や久慶門の門扉が、内側に二重城壁を配する中央部に御庭と囲む主要構造物、そして瑞泉門や漏刻門の九門が配置される構図でした、正殿前の御庭は美しい。

中山世土、清朝康熙帝玄燁が送った扁額が正殿玉座に掲げられ、北殿と南殿には清朝の使者と薩摩の在番奉行所を置く構造であり、形式的には冷戦時代北欧のノルディックバランス外交に近い対外政策を、薩摩藩の影響下において維持していた構図ではありました、が。

明治時代に入り廃藩置県にて薩摩藩含め全ての幕藩体制基礎が明治新政府隷下へ転換してゆく中での明治時代1879年、琉球処分として永らくの王国間接統治は琉球王国最後の国王尚泰が華族へ列せられると共に沖縄県が置かれ、首里城も首府としての永い役目を終える。

首里御嶽、首里城は首府としての役割を追えますが信仰の場としての地位を維持します。建築学者伊東忠太東京帝国大学教授、染織家鎌倉芳太郎人間国宝の尽力で一時決定の取り壊しを免れ、多くの城郭と同じ様にその城郭は沖縄神社として維持される事となりました。

沖縄戦、近現代史における最大の災厄は戦災でした。首里城は第32軍司令部が近く、連合軍上陸28万を中心とする54万の連合軍に対し第32軍を中心に日本軍12万は大量の火砲と自動火器を駆使して抗戦し九州からの航空機増援3000機と共に空前の激戦となります。

首里城は戦艦ミシシッピやウェストヴァージニア、ペンシルベニアの艦砲射撃に曝され、ペンシルベニアは航空攻撃にて大破航行不能となり戦列を外れますがミシシッピによる首里城への砲撃は途中二機の特攻機が直撃しつつ継続、首里城は文字通り灰燼に帰しました。

戦災、原爆に破壊された広島城や空襲に消えた名古屋城と岡山城等多くの城郭は石垣が残りました、しかし14インチ艦砲で執拗に破壊された城郭は日本では首里城くらいでしょう。その破壊は大きく、また戦後沖縄がアメリカ統治下に置かれた事も残念な結果といえる。

琉球大学。新しい大学のアメリカ統治下での建設、その開学の地が首里城でした。この為に城郭の復興は逆に遺構の破壊へと進みました。転機は1972年の沖縄本土復帰、当時の文部省は首里城復興の意向を示します。先ず1979年より琉球大学移転と、首里城再建工事が本格化しました。

昭和時代には国宝建築に指定された首里城、そして戦災の災厄、アメリカ統治下から悲願の本土復帰を経て再興へ向かう首里城ですが、その城郭が再建されたのは昭和時代中には叶わず、平成時代を待つ必要がありました。1992年、お城は正殿復興を成し遂げる、漸く。

令和時代、今朝非常に残念な事ですが首里城はその正殿はじめ中心部の復元建築物が焼失しました。全国の復興天守の鉄筋RC構造ではなく美しい朱色の木造建築は、なんといいますか、残念でした。不幸中の幸いは火災による犠牲者が無く、消防士熱中症だけであった。石垣も破壊されていない。

城郭復興、時間は掛かる事だと思います。先ず木材の調達から時間を要する、鉄筋RC構造ならば名古屋城の様に五年程度で実現する事でしょうが元通りの復元へは恐らく2030年代まで要するのではないでしょうか。那覇市から広く見える城郭、焼失は本当に心が苦しい。

城郭、しかし必ず復興できるでしょう。昭和に焼けた京都の金閣寺と同じものかもしれません、城郭というものは軍事中枢を経て行政中枢から文化財として長い時を共に過ごしてきました。人々の心に城郭があり、復興望む人がいる限り、時間は掛かりますが復興できるでしょう。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

今朝起きたらば報道で世界遺産首里城跡の首里城が全焼したという、全焼というと何処がと聞けば中央部全てという。信じられなかった、そして悲しかった、何か心が焦る程に。

首里城、沖縄県那覇市の壮大な城郭です。そして非常に残念な事ではありますが今朝火災に見舞われ、その中心に当る正殿を始め火の手は北殿と南殿へも延焼し、中心部の建造物全てが11時間に渡る延焼の結果に全焼しました。朱色の城郭、再建を願い特集したい。

三山時代、京都では室町時代の栄華を極める中の沖縄は中山、山南、山北、この三カ国に分れており山南の佐敷按司尚巴志による武力統一を経て正長年間の1429年に統一国家となっています。そして三山時代には中山城塞として既にこの地に、首里城があったという。

尚思紹王、琉球王朝として応永年間の1406年に即位した初代国王は佐敷按司尚巴志の実父にあたり尚巴志は統一実現と共に実父の即位を願った構図です。その王墓は航空自衛隊知念分屯地内に奉じられていまして、武力統一運動、その実力は九州南部へも及びました。

琉球王朝草創期に首府としてこの首里城が既に威容を誇ったという事ですが、享徳年間の1453年、志魯-布里の乱として琉球王朝内の後継争いの渦中に戦場となり焼失、再建される事となります。尚泰久治世下に外城と中城に内城から成る軍事施設として再建されます。

この首里城は、内城に閣という国王正殿を設けると共に中城は純粋な軍事施設であり、琉球武力統一と九州との軍事対立を背景に今と違う威容でした。しかし城郭造営に際しては尚泰久王の命により南禅寺の僧芥隠承琥が臨済宗寺院の梵鐘を置くなど独自文化が萌芽へ。

尚氏統治は応仁年間の1469年に尚円王の即位と共に琉球統一運動が九州南部へ影響を及ぼし、大隅国や南九州の雄たる薩摩との対立が醸成され、江戸時代初期に薩摩藩は幕府からの朱印任状を以て琉球侵攻へ乗り出します。沖縄は平和という印象があるのは現代だけ。

琉球侵攻では薩摩藩3000名が軍船80隻を以て恩納や嘉手納海岸へ上陸を試みるものの大筒による火力により上陸できず、一旦浦添牧港に揚陸し薩摩軍は近接戦闘を強要、薩摩の火縄銃に対し琉球軍の石火矢は射程で対抗出来ず、時の尚寧王は首里城を開城させました。

万治年間の1660年、首里城は失火により焼失します。この際に再建は実に十一年の期間を要しましたが、再建間もない宝永年間1709年に三度焼失します。この頃には琉球財政が逼迫しており、その再建は薩摩藩が建材を提供、再建されたのが我々の知る首里城の姿です。

九州侵攻を前に外城と中城に内城という軍事色の強い城塞であった首里城は、しかしこの17世紀の再建に際しては既にその軍事脅威も無く、正殿に北殿と南殿を置く現在我々が知る構造、平時の行政中枢を期して再建されており、琉球瓦多用の平和時の城郭となった。

奉神門から正殿に北殿と南殿へと至る城郭は遡る尚泰久王治世下に外郭として琉球石灰岩からなる城壁と歓会門や久慶門の門扉が、内側に二重城壁を配する中央部に御庭と囲む主要構造物、そして瑞泉門や漏刻門の九門が配置される構図でした、正殿前の御庭は美しい。

中山世土、清朝康熙帝玄燁が送った扁額が正殿玉座に掲げられ、北殿と南殿には清朝の使者と薩摩の在番奉行所を置く構造であり、形式的には冷戦時代北欧のノルディックバランス外交に近い対外政策を、薩摩藩の影響下において維持していた構図ではありました、が。

明治時代に入り廃藩置県にて薩摩藩含め全ての幕藩体制基礎が明治新政府隷下へ転換してゆく中での明治時代1879年、琉球処分として永らくの王国間接統治は琉球王国最後の国王尚泰が華族へ列せられると共に沖縄県が置かれ、首里城も首府としての永い役目を終える。

首里御嶽、首里城は首府としての役割を追えますが信仰の場としての地位を維持します。建築学者伊東忠太東京帝国大学教授、染織家鎌倉芳太郎人間国宝の尽力で一時決定の取り壊しを免れ、多くの城郭と同じ様にその城郭は沖縄神社として維持される事となりました。

沖縄戦、近現代史における最大の災厄は戦災でした。首里城は第32軍司令部が近く、連合軍上陸28万を中心とする54万の連合軍に対し第32軍を中心に日本軍12万は大量の火砲と自動火器を駆使して抗戦し九州からの航空機増援3000機と共に空前の激戦となります。

首里城は戦艦ミシシッピやウェストヴァージニア、ペンシルベニアの艦砲射撃に曝され、ペンシルベニアは航空攻撃にて大破航行不能となり戦列を外れますがミシシッピによる首里城への砲撃は途中二機の特攻機が直撃しつつ継続、首里城は文字通り灰燼に帰しました。

戦災、原爆に破壊された広島城や空襲に消えた名古屋城と岡山城等多くの城郭は石垣が残りました、しかし14インチ艦砲で執拗に破壊された城郭は日本では首里城くらいでしょう。その破壊は大きく、また戦後沖縄がアメリカ統治下に置かれた事も残念な結果といえる。

琉球大学。新しい大学のアメリカ統治下での建設、その開学の地が首里城でした。この為に城郭の復興は逆に遺構の破壊へと進みました。転機は1972年の沖縄本土復帰、当時の文部省は首里城復興の意向を示します。先ず1979年より琉球大学移転と、首里城再建工事が本格化しました。

昭和時代には国宝建築に指定された首里城、そして戦災の災厄、アメリカ統治下から悲願の本土復帰を経て再興へ向かう首里城ですが、その城郭が再建されたのは昭和時代中には叶わず、平成時代を待つ必要がありました。1992年、お城は正殿復興を成し遂げる、漸く。

令和時代、今朝非常に残念な事ですが首里城はその正殿はじめ中心部の復元建築物が焼失しました。全国の復興天守の鉄筋RC構造ではなく美しい朱色の木造建築は、なんといいますか、残念でした。不幸中の幸いは火災による犠牲者が無く、消防士熱中症だけであった。石垣も破壊されていない。

城郭復興、時間は掛かる事だと思います。先ず木材の調達から時間を要する、鉄筋RC構造ならば名古屋城の様に五年程度で実現する事でしょうが元通りの復元へは恐らく2030年代まで要するのではないでしょうか。那覇市から広く見える城郭、焼失は本当に心が苦しい。

城郭、しかし必ず復興できるでしょう。昭和に焼けた京都の金閣寺と同じものかもしれません、城郭というものは軍事中枢を経て行政中枢から文化財として長い時を共に過ごしてきました。人々の心に城郭があり、復興望む人がいる限り、時間は掛かりますが復興できるでしょう。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)