◆日米での離島奪還実動訓練も実施

日米共同訓練鉄拳演習が1月15日から明日2月22日まで行われていますが、なかなか内容の濃い訓練だったようです。

今回派遣されたのは西部方面隊直轄部隊として相浦駐屯地へ駐屯している西部方面普通科連隊で、西部方面総監宮下寿広陸将と米海兵隊第一海兵遠征軍副司令官スピアーズ少将が訓練担当官として参加しました。海兵遠征軍とは、海兵師団と海兵航空団及び兵站部隊から編制される自己完結型の部隊で、日本には第3海兵遠征軍が置かれているのですが、米本土の海兵遠征軍は戦車や火砲を完全充足した編制です。自衛隊からは280名が派遣、これは過去最大規模の参加となりました。

今回派遣されたのは西部方面隊直轄部隊として相浦駐屯地へ駐屯している西部方面普通科連隊で、西部方面総監宮下寿広陸将と米海兵隊第一海兵遠征軍副司令官スピアーズ少将が訓練担当官として参加しました。海兵遠征軍とは、海兵師団と海兵航空団及び兵站部隊から編制される自己完結型の部隊で、日本には第3海兵遠征軍が置かれているのですが、米本土の海兵遠征軍は戦車や火砲を完全充足した編制です。自衛隊からは280名が派遣、これは過去最大規模の参加となりました。

西部方面隊は九州及び沖縄を防衛警備管区とし、福岡第4師団、北熊本第8師団、那覇第15旅団、第2高射特科団、第5施設団、第3教育団、西部方面後方支援隊、西部方面航空隊、西部方面普通科連隊などから編制され、人員規模は25000名程度です。第1海兵遠征軍は、第1海兵師団、第3海兵航空団、第1海兵兵站群、第1海兵遠征旅団、第11海兵遠征隊、第13海兵遠征隊、第15海兵遠征隊と指揮部隊を以て編制され、人員規模は84000名に達する部隊です。

西部方面隊は九州及び沖縄を防衛警備管区とし、福岡第4師団、北熊本第8師団、那覇第15旅団、第2高射特科団、第5施設団、第3教育団、西部方面後方支援隊、西部方面航空隊、西部方面普通科連隊などから編制され、人員規模は25000名程度です。第1海兵遠征軍は、第1海兵師団、第3海兵航空団、第1海兵兵站群、第1海兵遠征旅団、第11海兵遠征隊、第13海兵遠征隊、第15海兵遠征隊と指揮部隊を以て編制され、人員規模は84000名に達する部隊です。

演習の訓練部隊指揮官は日本側が西部方面普通科連隊長國井松司1佐、アメリカ側が第13海兵遠征隊長テイラー大佐です。演習に参加した西部方面普通科連隊は西部方面直轄部隊として2002年に新編され、本部管理中隊と三個中隊を基幹とする、旅団普通科連隊のような編制となっており、現在の連隊長國井松司1佐は空挺団出身、南西諸島や五島列島に対馬と島嶼部防衛を任務とする西部方面隊の任務を反映し、西部方面航空隊のヘリコプター部隊と協同する空中機動能力を重視した訓練で知られており、第一空挺団や中央即応連隊と並び自衛隊を代表する精鋭部隊の一つ。

演習の訓練部隊指揮官は日本側が西部方面普通科連隊長國井松司1佐、アメリカ側が第13海兵遠征隊長テイラー大佐です。演習に参加した西部方面普通科連隊は西部方面直轄部隊として2002年に新編され、本部管理中隊と三個中隊を基幹とする、旅団普通科連隊のような編制となっており、現在の連隊長國井松司1佐は空挺団出身、南西諸島や五島列島に対馬と島嶼部防衛を任務とする西部方面隊の任務を反映し、西部方面航空隊のヘリコプター部隊と協同する空中機動能力を重視した訓練で知られており、第一空挺団や中央即応連隊と並び自衛隊を代表する精鋭部隊の一つ。

第13海兵遠征隊は、海兵大隊と航空部隊及びその支援部隊を基幹とする緊急展開部隊で、約2200名を以て編成、歩兵大隊は水陸両用装甲中隊と複合強襲艇中隊に空中機動中隊を基幹とし、ここに対戦車ミサイルと迫撃砲を運用する火力中隊が付き、M-198野砲を運用する砲兵中隊、LAV-25を運用する軽装甲偵察中隊、M-1A1戦車を有する戦車小隊、工兵小隊等の1200名を以て陸上戦闘部隊を構成、CH-53重輸送ヘリコプター、MV-22中型可動翼機、UH-1Y多用途ヘリコプター、AH-1Z攻撃ヘリコプター、AV-8攻撃機を有する航空戦闘部隊と支援部隊を以て遠征隊を構成しています。

第13海兵遠征隊は、海兵大隊と航空部隊及びその支援部隊を基幹とする緊急展開部隊で、約2200名を以て編成、歩兵大隊は水陸両用装甲中隊と複合強襲艇中隊に空中機動中隊を基幹とし、ここに対戦車ミサイルと迫撃砲を運用する火力中隊が付き、M-198野砲を運用する砲兵中隊、LAV-25を運用する軽装甲偵察中隊、M-1A1戦車を有する戦車小隊、工兵小隊等の1200名を以て陸上戦闘部隊を構成、CH-53重輸送ヘリコプター、MV-22中型可動翼機、UH-1Y多用途ヘリコプター、AH-1Z攻撃ヘリコプター、AV-8攻撃機を有する航空戦闘部隊と支援部隊を以て遠征隊を構成しています。

演習は前段と後段に分けられ、前段演習では機能別訓練として水泳斥候や水路進入訓練、海上航法訓練、エアクッション揚陸艇を用いての車両搭載訓練、上陸訓練、ヘリキャスト訓練、戦闘射撃訓練などが実施されています。この機能別訓練は各種戦闘行動の構成要素を一つ一つ技術的に練成する訓練で、これら訓練を元に機能別訓練を統合した総合訓練の形で後段がおこなわれる、というかたち。西海岸の海兵隊キャンプペンドルトン北東150kmにある海兵隊29パームス訓練施設が用いられました。

演習は前段と後段に分けられ、前段演習では機能別訓練として水泳斥候や水路進入訓練、海上航法訓練、エアクッション揚陸艇を用いての車両搭載訓練、上陸訓練、ヘリキャスト訓練、戦闘射撃訓練などが実施されています。この機能別訓練は各種戦闘行動の構成要素を一つ一つ技術的に練成する訓練で、これら訓練を元に機能別訓練を統合した総合訓練の形で後段がおこなわれる、というかたち。西海岸の海兵隊キャンプペンドルトン北東150kmにある海兵隊29パームス訓練施設が用いられました。

29パームスの地形は砂漠地形とのことで、この地形の下で日米共同での戦闘射撃訓練や迫撃砲による空中からの目標誘導等が実施され、機動訓練には米海兵隊がCH-46の後継として後半に配備を行っているMV-22による陸上自衛隊の部隊展開も演練されたとのことです。併せて指揮所訓練が日米共同で行われ、ここでは日米の幕僚が協力して訓練計画を作成し、日米間の連携行動を前提とした指揮官同士の協同なども訓練の一環としておこなわれたとのこと。

29パームスの地形は砂漠地形とのことで、この地形の下で日米共同での戦闘射撃訓練や迫撃砲による空中からの目標誘導等が実施され、機動訓練には米海兵隊がCH-46の後継として後半に配備を行っているMV-22による陸上自衛隊の部隊展開も演練されたとのことです。併せて指揮所訓練が日米共同で行われ、ここでは日米の幕僚が協力して訓練計画を作成し、日米間の連携行動を前提とした指揮官同士の協同なども訓練の一環としておこなわれたとのこと。

実動訓練としてキャンプペンドルトン沖合120kmの無人島サンクレメンテ島を演習地として、敵が上陸し占領した離島を奪還するとの想定に立ち、主として空中機動により上陸を実施し、島嶼部での戦闘訓練及び地域確保を演練したとのことです。訓練には強襲揚陸艦ペリリューが支援に当たったとのことで、将来的には陸上自衛隊の輸送手段について、海上自衛隊の輸送艦に求める輸送能力をどう考えるのか、これは予算面から政治の理解と決定を要するのですが、考える時期となっているのかもしれません。

実動訓練としてキャンプペンドルトン沖合120kmの無人島サンクレメンテ島を演習地として、敵が上陸し占領した離島を奪還するとの想定に立ち、主として空中機動により上陸を実施し、島嶼部での戦闘訓練及び地域確保を演練したとのことです。訓練には強襲揚陸艦ペリリューが支援に当たったとのことで、将来的には陸上自衛隊の輸送手段について、海上自衛隊の輸送艦に求める輸送能力をどう考えるのか、これは予算面から政治の理解と決定を要するのですが、考える時期となっているのかもしれません。

陸上自衛隊は戦車の数や全体の人員規模と比較した場合に装甲車の数が少ないことから装備が不足し不十分と誤解されがちですが、一機で3個中隊分の装甲車の調達費用に匹敵する攻撃ヘリコプターや重輸送ヘリコプターに分類される航空機の保有数では世界の陸軍の中でも非常におおきな規模を誇り、また地形上の利点を生かすべく普通科部隊を重視した編制をとってきましたので、練度の面では決して世界の第一線部隊から後れを取っていません。

陸上自衛隊は戦車の数や全体の人員規模と比較した場合に装甲車の数が少ないことから装備が不足し不十分と誤解されがちですが、一機で3個中隊分の装甲車の調達費用に匹敵する攻撃ヘリコプターや重輸送ヘリコプターに分類される航空機の保有数では世界の陸軍の中でも非常におおきな規模を誇り、また地形上の利点を生かすべく普通科部隊を重視した編制をとってきましたので、練度の面では決して世界の第一線部隊から後れを取っていません。

こうした陸軍機構を支える基本能力に加え、戦術の重視、隊員個々人には射撃と銃剣格闘といった能力を重視し、特に隊員の平均年齢の高さが諸外国と比較し高いことが指摘される反面、隊員個々人の学歴が充実しているため、難しい戦術や新装備への慣れも早く、米側訓練部隊指揮官テイラー大佐は朝雲新聞社の行った記者会見において難しい水陸両用の戦術を一気に吸収したことについて、非常に驚いている、と賞賛しました。もちろん記者会見ですので言葉は選んでいるのでしょうが、自衛隊の能力の高さが役立ったといえるでしょう。

こうした陸軍機構を支える基本能力に加え、戦術の重視、隊員個々人には射撃と銃剣格闘といった能力を重視し、特に隊員の平均年齢の高さが諸外国と比較し高いことが指摘される反面、隊員個々人の学歴が充実しているため、難しい戦術や新装備への慣れも早く、米側訓練部隊指揮官テイラー大佐は朝雲新聞社の行った記者会見において難しい水陸両用の戦術を一気に吸収したことについて、非常に驚いている、と賞賛しました。もちろん記者会見ですので言葉は選んでいるのでしょうが、自衛隊の能力の高さが役立ったといえるでしょう。

対して、朝雲新聞社の記者会見を見ますと、國井連隊長による今回の問題点として、第一にやはり隊員個々人の英語力と、指揮官の指揮命令に関する専門英語力がまだまだ不足しており、戦術用語と軍事用語面での英語において本質的な理解が日本語の専門用語と異なることから、意味合いが離れてゆくことがあったとのこと。そして、自衛隊には陸海空の統一通信システムが未整備であるため、上陸任務は文字通り統合運用となることを背景に課題は多い、と問題点を提示しています。

対して、朝雲新聞社の記者会見を見ますと、國井連隊長による今回の問題点として、第一にやはり隊員個々人の英語力と、指揮官の指揮命令に関する専門英語力がまだまだ不足しており、戦術用語と軍事用語面での英語において本質的な理解が日本語の専門用語と異なることから、意味合いが離れてゆくことがあったとのこと。そして、自衛隊には陸海空の統一通信システムが未整備であるため、上陸任務は文字通り統合運用となることを背景に課題は多い、と問題点を提示しています。

海兵隊は、日本でいう普通科連隊戦闘団と海兵遠征隊の規模が同程度であるのですが、日本側が重火力として戦車中隊や特科大隊を配置しているのに対し、海兵隊では戦車小隊と砲兵中隊により地上火力を最小限とし、その分、陸上自衛隊が運用していない攻撃機などの空中打撃力にかなりの火力の重点を置いています。また、人員規模に対しての戦闘要員比率を抑えた遠征重視の編制に対し、自衛隊は専守防衛のため、戦闘要員重視の編制を採ってきている点は考慮すべきでしょう。

海兵隊は、日本でいう普通科連隊戦闘団と海兵遠征隊の規模が同程度であるのですが、日本側が重火力として戦車中隊や特科大隊を配置しているのに対し、海兵隊では戦車小隊と砲兵中隊により地上火力を最小限とし、その分、陸上自衛隊が運用していない攻撃機などの空中打撃力にかなりの火力の重点を置いています。また、人員規模に対しての戦闘要員比率を抑えた遠征重視の編制に対し、自衛隊は専守防衛のため、戦闘要員重視の編制を採ってきている点は考慮すべきでしょう。

また、陸上自衛隊は世界的に見て非常に高度な多層野戦防空能力を有し、50km前後の中距離と20km前後の短距離に10km以下の近距離と5km前後の自隊防空というような独自の非常に高い野戦能力を、質と量の面で整備してきていますが、米海兵隊では基本的に米空軍及び海軍空母航空団の航空優勢確保に自信があり、併せて沿岸部の戦術防空はイージス艦の支援が期待できるため、陸軍防空砲兵や海兵隊の野戦防空能力は高くありません。

また、陸上自衛隊は世界的に見て非常に高度な多層野戦防空能力を有し、50km前後の中距離と20km前後の短距離に10km以下の近距離と5km前後の自隊防空というような独自の非常に高い野戦能力を、質と量の面で整備してきていますが、米海兵隊では基本的に米空軍及び海軍空母航空団の航空優勢確保に自信があり、併せて沿岸部の戦術防空はイージス艦の支援が期待できるため、陸軍防空砲兵や海兵隊の野戦防空能力は高くありません。

したがって、海兵隊方式がそのまま日本に導入できる訳ではありませんし、運用方式などは戦車や火砲に中距離地対空誘導弾などの重装備を輸送させるには輸送艦を充実させる必要があるのですが、普通科部隊を輸送する場合、島嶼部防衛一つをとっても離島ごとに距離が大きくはなく、多用途ヘリコプターにより機動が可能という面がありますので、これらの運用体系をどう考えるか、というところも、部隊編制やヘリコプターの調達面なども含め考えるべきでしょう。

したがって、海兵隊方式がそのまま日本に導入できる訳ではありませんし、運用方式などは戦車や火砲に中距離地対空誘導弾などの重装備を輸送させるには輸送艦を充実させる必要があるのですが、普通科部隊を輸送する場合、島嶼部防衛一つをとっても離島ごとに距離が大きくはなく、多用途ヘリコプターにより機動が可能という面がありますので、これらの運用体系をどう考えるか、というところも、部隊編制やヘリコプターの調達面なども含め考えるべきでしょう。

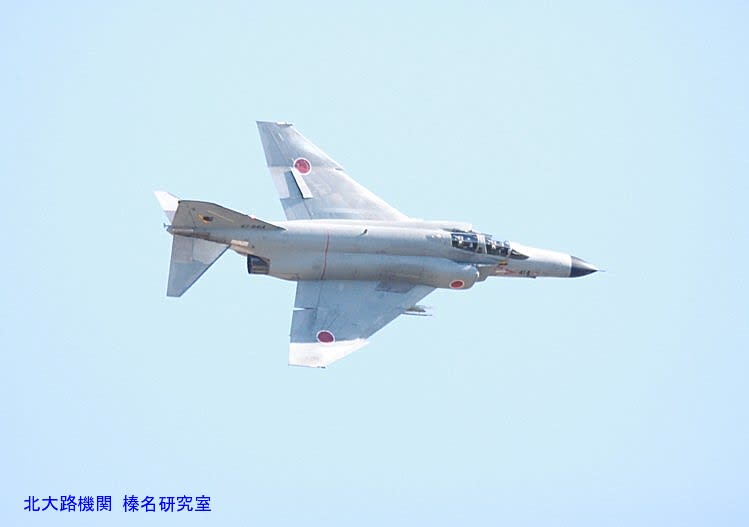

なお、今回の訓練へは佐世保地方隊や西部航空方面隊や南西方面航空混成団からも数名ですが隊員が参加したとのことです。いまや護衛艦では横須賀基地よりも佐世保基地を母港とする艦の方が多く、護衛艦基地としては佐世保基地は海上自衛隊最大の規模を有しています。航空自衛隊も南西方面航空混成団の二個飛行隊化が現防衛大綱に画定されていますので、連携という視点や統合運用という視点から、更に協力を進めてゆかねばなりません。

なお、今回の訓練へは佐世保地方隊や西部航空方面隊や南西方面航空混成団からも数名ですが隊員が参加したとのことです。いまや護衛艦では横須賀基地よりも佐世保基地を母港とする艦の方が多く、護衛艦基地としては佐世保基地は海上自衛隊最大の規模を有しています。航空自衛隊も南西方面航空混成団の二個飛行隊化が現防衛大綱に画定されていますので、連携という視点や統合運用という視点から、更に協力を進めてゆかねばなりません。

他方、我が国の場合、北方からの脅威も最盛期と比較すれば減退したとはいえるのですが、将来的に脅威が増大する可能性はあり、戦車部隊や自走榴弾砲といった重装備の重要性も低くはありません。こうしたことを踏まえたうえでも、財政的に我が国には決して余裕はなく、防衛費にも上限がある実じょうに鑑みれば、防衛政策は綱渡りであっても長期的視野に依拠した着実な防衛力整備と、訓練体系の構築、指揮官の練成が必要となってゆくでしょう。

他方、我が国の場合、北方からの脅威も最盛期と比較すれば減退したとはいえるのですが、将来的に脅威が増大する可能性はあり、戦車部隊や自走榴弾砲といった重装備の重要性も低くはありません。こうしたことを踏まえたうえでも、財政的に我が国には決して余裕はなく、防衛費にも上限がある実じょうに鑑みれば、防衛政策は綱渡りであっても長期的視野に依拠した着実な防衛力整備と、訓練体系の構築、指揮官の練成が必要となってゆくでしょう。

北大路機関:はるな

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

今週末の自衛隊行事ですが、日曜日に四国南端の足摺岬にほどちかい土佐清水分屯基地開庁記念行事が行われます。土佐清水分屯基地は土佐清水通信隊が展開する春日基地の分屯基地で、中部航空方面隊ではなく西部航空方面隊の基地です。飛行場はありませんので他基地からの飛来、地上展示が中心となります。

今週末の自衛隊行事ですが、日曜日に四国南端の足摺岬にほどちかい土佐清水分屯基地開庁記念行事が行われます。土佐清水分屯基地は土佐清水通信隊が展開する春日基地の分屯基地で、中部航空方面隊ではなく西部航空方面隊の基地です。飛行場はありませんので他基地からの飛来、地上展示が中心となります。 海上自衛隊の基地一般公開は今週末から舞鶴基地が二月行われなかった桟橋一般公開を再開します。また、呉基地では日曜日の艦艇広報に護衛艦あぶくま、が一般公開を行います。他方、佐世保基地の倉島桟橋一般公開は土曜日日曜日とも都合により中止、となっていましたのでご注意ください。

海上自衛隊の基地一般公開は今週末から舞鶴基地が二月行われなかった桟橋一般公開を再開します。また、呉基地では日曜日の艦艇広報に護衛艦あぶくま、が一般公開を行います。他方、佐世保基地の倉島桟橋一般公開は土曜日日曜日とも都合により中止、となっていましたのでご注意ください。