4月5日の日経新聞の春秋欄で、いきなり乾正雄先生のチョー名著(と私は思う)「夜は暗くてはいけないか」(朝日選書)が出て来て驚いた。

3月11日の大震災以来、JRや地下鉄の駅構内、スーパー・コンビニ、商店街などで照明を落としているところが多い。その暗さは少々欧州的で、意外にイイ感じ。日経新聞の春秋欄も「煌煌と輝く看板に居心地の悪さを感じるようになった」としている。看板も照明もだが、私も以前からそう感じている。

このブログで2年ほど前、この「夜は・・・」を含む乾先生の本2冊を紹介したのを思い出した。これだ(↓)。

http://blog.goo.ne.jp/kama_8/e/fc125c868995b3d5985daada66f9499a

話は変わる。採光も同様で、日本の家の室内はどれも本来は暗い。乾先生もその著書でこうした日本のかつての屋内の陰影の美しさを解説しておられる。

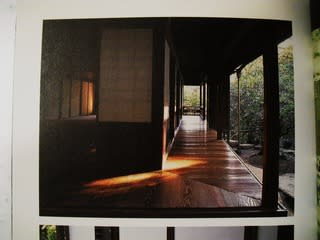

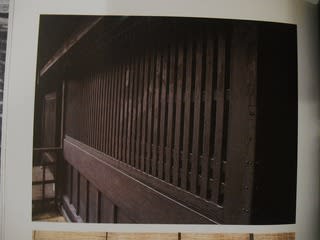

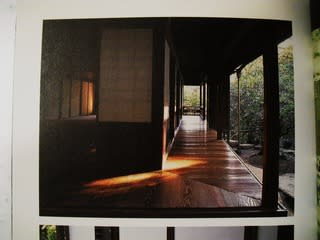

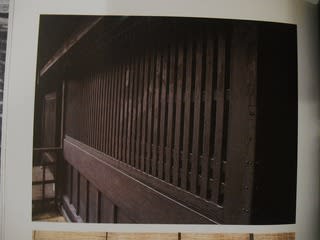

上の武家屋敷風というか桂離宮風の場合も、下の町屋風の場合も。そもそもガラスなど存在しない時代に、雨に濡れることのない室内をつくり、湿度の高い気候における涼しさを追求すると必然的にそうなったのだろう(上下の画像は乾先生の著書ではない)。雨に対する防備は直射日光に対する防備にもなる。直射日光が室内に入っていては、ご覧のような状態の家で畳など長くもちやしない。

戦後日本の多くの住宅は上記のような軒や庇もないまま、開口部ばかり大きくなった。室内は全面的に妙に明るい。それを望む施主が大半だからだが、これはこの夏に予想される電力不足状態からすると、極めて都合が悪い。室内は温室のようだ。温暖化で夏は室内が耐えがたい熱さになる。床は焼ける。窓をあけても涼しくならない。だからエアコンに頼る。雨が降ると軒もないので、窓を閉めなければならず、したがってムシムシ度は耐えがたく、なおのことエアコンをガンガン使う。最近は大きな開口部のガラスに貼る遮光シートまである。

室内の気温を上昇させる一方で空調により強制的にそれを冷やし、その中でスーツを着込んで会議をするという最近のガラスで密閉された高層オフィスビルと同じようなものだ。

今年、よしずはいかが? 直射日光なんて止めましょう。さらにいくつかの窓の直上にオーニングをつけて、雨が降っても窓を開けていられるようにする。エアコンをなるべく使わない。そして屋根にはソーラー・パネルを!・・・ってあれの耐久性や能力や損得勘定ってどんなものなのか? 私はまだその知識がない。

あと数カ月でやって来る夏が怖い。万が一真っ昼間にエアコンを使う家庭が急増する夏、消費電力がその供給能力を一瞬でも超えると、関東平野で広範囲にわたり一斉停電が起こる。広域で一旦そうなると復旧はかなり大変らしい。そうなったら、今度こそ東京全体が麻痺する。広域で停電し、空調もエレベーターも照明もPCも通信機器もなにも使えなくなる。オフィスや商店や工場もストップ、電車もストップ。空調は使えないからビル内なんて熱くていられない。遠くには移動出来ない。道路上は渋滞が起こるが、信号の多くは稼働しない。高速道路も使えない。

これから家を建てる人は設計上是非先人の知恵を活かしてもらいたい。すでに建てた人はよしずやオーニングを。

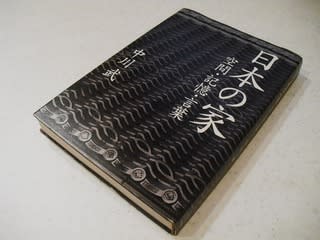

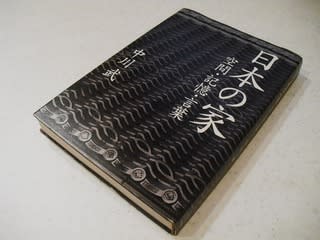

この本、いい本です。日本の家の伝統的知恵がわかる。中川武著、TOTO出版。上の日本家屋の画像もすべてこの本のものだ。買って読みませんか?

兼好法師的に夏をむねとして家を建てる:

http://blog.goo.ne.jp/kama_8/e/c9dd2ddd9206f45ea1367ff47b42e4ea

3月11日の大震災以来、JRや地下鉄の駅構内、スーパー・コンビニ、商店街などで照明を落としているところが多い。その暗さは少々欧州的で、意外にイイ感じ。日経新聞の春秋欄も「煌煌と輝く看板に居心地の悪さを感じるようになった」としている。看板も照明もだが、私も以前からそう感じている。

このブログで2年ほど前、この「夜は・・・」を含む乾先生の本2冊を紹介したのを思い出した。これだ(↓)。

http://blog.goo.ne.jp/kama_8/e/fc125c868995b3d5985daada66f9499a

話は変わる。採光も同様で、日本の家の室内はどれも本来は暗い。乾先生もその著書でこうした日本のかつての屋内の陰影の美しさを解説しておられる。

上の武家屋敷風というか桂離宮風の場合も、下の町屋風の場合も。そもそもガラスなど存在しない時代に、雨に濡れることのない室内をつくり、湿度の高い気候における涼しさを追求すると必然的にそうなったのだろう(上下の画像は乾先生の著書ではない)。雨に対する防備は直射日光に対する防備にもなる。直射日光が室内に入っていては、ご覧のような状態の家で畳など長くもちやしない。

戦後日本の多くの住宅は上記のような軒や庇もないまま、開口部ばかり大きくなった。室内は全面的に妙に明るい。それを望む施主が大半だからだが、これはこの夏に予想される電力不足状態からすると、極めて都合が悪い。室内は温室のようだ。温暖化で夏は室内が耐えがたい熱さになる。床は焼ける。窓をあけても涼しくならない。だからエアコンに頼る。雨が降ると軒もないので、窓を閉めなければならず、したがってムシムシ度は耐えがたく、なおのことエアコンをガンガン使う。最近は大きな開口部のガラスに貼る遮光シートまである。

室内の気温を上昇させる一方で空調により強制的にそれを冷やし、その中でスーツを着込んで会議をするという最近のガラスで密閉された高層オフィスビルと同じようなものだ。

今年、よしずはいかが? 直射日光なんて止めましょう。さらにいくつかの窓の直上にオーニングをつけて、雨が降っても窓を開けていられるようにする。エアコンをなるべく使わない。そして屋根にはソーラー・パネルを!・・・ってあれの耐久性や能力や損得勘定ってどんなものなのか? 私はまだその知識がない。

あと数カ月でやって来る夏が怖い。万が一真っ昼間にエアコンを使う家庭が急増する夏、消費電力がその供給能力を一瞬でも超えると、関東平野で広範囲にわたり一斉停電が起こる。広域で一旦そうなると復旧はかなり大変らしい。そうなったら、今度こそ東京全体が麻痺する。広域で停電し、空調もエレベーターも照明もPCも通信機器もなにも使えなくなる。オフィスや商店や工場もストップ、電車もストップ。空調は使えないからビル内なんて熱くていられない。遠くには移動出来ない。道路上は渋滞が起こるが、信号の多くは稼働しない。高速道路も使えない。

これから家を建てる人は設計上是非先人の知恵を活かしてもらいたい。すでに建てた人はよしずやオーニングを。

この本、いい本です。日本の家の伝統的知恵がわかる。中川武著、TOTO出版。上の日本家屋の画像もすべてこの本のものだ。買って読みませんか?

兼好法師的に夏をむねとして家を建てる:

http://blog.goo.ne.jp/kama_8/e/c9dd2ddd9206f45ea1367ff47b42e4ea