フランスのルイロットの頭部管と、イギリスのコーカスウッドの本体と側部管の古いフルート。

に参加した時に、メンバーの高橋さんが持ってこられたフルートです。

ボワモルティエのフルートトリオを木管フルートと、廣坂さんのアルタスPSモデルで吹いてみました。

と言ってバロック時代に使われていたヴァイオリンの弓(ボウ)は、モダン・ヴァイオリンと違って、弓の形の木部部分が内側に曲がっていました。

イネガル奏法例

昨日、渡辺橋駅近くのサロン ド プリンシパルのフルートアンサンブルエスカルに

に参加した時に、メンバーの高橋さんが持ってこられたフルートです。

この前、貸していただいたドイツのフルートで私も参加。

ボワモルティエのフルートトリオを木管フルートと、廣坂さんのアルタスPSモデルで吹いてみました。

始める前に、私の木管フルートが出にくい音があると言うと、榎田先生が高橋さんにドライバーを借りてちょこちょこっと触ったら、「このドライバーあかん。」と、「下のファゴットに借りてこよう。」とプリンシパルのオーナーでファゴット奏者の二口さんに道具を借りに行って帰って来ません。

高橋さんにコーカスウッド、ルイロットを吹かせてもらっていると、ようやく帰って来られました。

「良いのがなかったから、道具削らせてもらってた。」と、いうことでだいぶ吹きやすくなって返って来ました。

さて、例によって初見大会。

ボワモルティエ(1689-1755年)

ロレーヌ ティオンヴィル生まれ、ロレーヌ ロワシー アン ブリ没

はバロック時代初めて楽譜を売って生活できた作曲家です。

初めの楽章の16分音符は、イネガル奏法で吹きます。

なぜイネガル奏法で吹くのか?

榎田先生が教えてくださいました。

バロック・ヴァイオリン

と言ってバロック時代に使われていたヴァイオリンの弓(ボウ)は、モダン・ヴァイオリンと違って、弓の形の木部部分が内側に曲がっていました。

モダン・ヴァイオリンは外側に反っています。

それは、弓の張力がバロックの方が弱いことを意味します。

このボウで演奏すると、端の方まで均等な音で演奏するのが難しい。

なのでエガル(均等)ではなくイネガル(不均等)にしか演奏出来なかった。

フルートもそれに合わせて楽譜に書いていなくてもイネガル奏法で演奏したそうです。

イネガル奏法例

このトリオは、装飾音符が多いので装飾の勉強になります。

この時代のフルートは、トーンホールのメカニックがないので下から上にかけるトリルは難しかったそうです。

なので、トリルは、必ず上からかけます。

レ#ミのトリルは

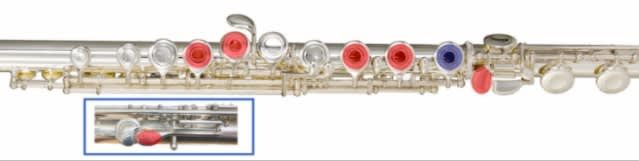

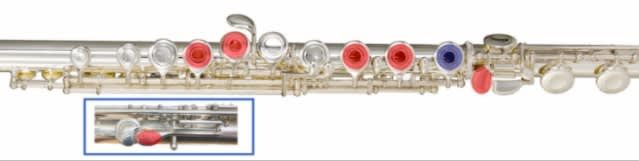

通常下記のように赤いキーを押さえ、青いキーを上下することによって行います

が、少し音が、高くなります。なので、左手の人差し指(B♭キー)を紙一枚挟む位あげます。

が、少し音が、高くなります。なので、左手の人差し指(B♭キー)を紙一枚挟む位あげます。

すると、音程が下がり音色も良くなります。

バロックフルートで吹いている動画見つけました。イネガル奏法、トリル上からかけています。