山響こと山形交響楽団の第234回定期演奏会が、この1月17・18日に開かれましたが、今回は妻と二人で、18日(土)の午後の部に出かけました。毎年楽しみにしているこのコンサートは、親しみやすい曲目のためか、ふだんの演奏会では見かけない友人知人の顔も見かけます。開演前の音楽監督・飯森範親さんの話によれば、今回の演奏会は録音してCD化される予定だそうで、ステージ上には要所要所にマイクが立っておりました。

楽器配置は、今回は対向配置ではなく、左から第1ヴァイオリン(10)、第2ヴァイオリン(9)、チェロ(6)、ヴィオラ(6)、その後方にコントラバス(4)、という形です。正面奥に、フルート(2)、オーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)、ファゴット(2)、その奥にホルン(4)、トランペット(2)、最奥部にトロンボーン(3)とチューバ(1)という具合に、管楽器が並びます。左手奥には、ハープ、パーカッション(3)、ティンパニが配置されています。

ざっと見たところ、ホール中央に吊り下げられた常設のマイクを除いて、録音用マイクの数は全部で九本と数えましたが、右手奥の方は見えませんでしたので、もしかすると十本だったかもしれません。まず、ステージと客席の間の通路に左右二本一組で、これはかなり高いスタンドを用いて上方から収録するねらいのようです。次に、左側には第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの間、右側にはチェロの脇あたりに、左右一組で弦楽セクションがねらいでしょうか。次にフルートとオーボエの前、管楽器セクションの正面に左右一組、あとはハープの前、パーカッションの前、ティンパニの上方に各一本ずつ、これはそれぞれ補助マイクとしての位置づけでしょうか。これらをマルチトラックで収録し、ミキシングすることになるのでしょうが、これまでの山響の録音同様、ホールの音をうまく生かしつつ生々しい音で録音編集してくれることでしょう。楽しみに期待したいと思います。

今回の演奏会は、客演コンサートマスターが田尻順さんで、犬伏亜里さんはその隣に座ります。曲目は、

というものです。

幕開けは「こうもり」の序曲です。某FM番組の冒頭を思い出し、思わず「オペラアワー!」と叫んでしまいそうです(^o^)/ 飯森さんはカルロス・クライバーの「こうもり」をナマで聴いたのだそうで、演奏も印象深いのだとか。高橋あけみさんのファゴットのロングトーンから佐藤麻咲さんのオーボエへ受け渡すところが、実に良かった~。

2曲目:ジョルダーノの「フェドーラ」間奏曲。妻は映画かテレビ番組のなにかで聞いたことがある気がすると言っていましたが、後でよく考えたら、ラッセル・ワトソンのCDに入っていた「愛さずにはいられないこの思い」でした(^o^)/

3曲め「オベロン」序曲では、八木さんのホルンの深々とした響きに魅了され、4曲目の「マドンナの宝石」では、足立祥治さんのフルートと客演の小橋ちひろさんのハープの導入部から、オーケストラの響きに聴き惚れ、さらに最後のフルート・ソロの音色にまいりした。

4曲目:スッペの「詩人と農夫」。吹奏楽でなくて、オーケストラで聴くスッペの音楽は、弦楽セクションの役割と価値をあらためて意識します。チェロの独奏部を奏する小川和久さんは、詩人の役割を見事に演じます。後半部では、チューバの威力もホールいっぱいに響き渡るピッコロ(小松崎恭子さん)も加わって、迫力とワルツの舞踊性とに思わず体が動きます(^o^)/

ここで前半が終わり、15分の休憩です。

さて、後半は再び飯森さんの曲目解説からスタートです。

第6曲:エンゲルベルト・フンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」から「前奏曲」。私たちの世代ですと、エンゲルベルト・フンパーディンクといえば「ラストワルツ」や「太陽は燃えている」を思い出しますが、それではなくて、バイロイトでワーグナーの助手をつとめたというドイツの作曲家のほう(^o^)/ 金管楽器群の響きが、いかにもドイツの森を思わせるようないい音です。

第7曲:カルメン前奏曲。ハープが分散和音を奏する中でフルートが透んだ響きを聴かせ、弦のトップが加わったアンサンブルがさらに弦楽セクションへと移って行きます。斎藤真美さんのイングリッシュホルンが、とてもいい味を出していました。

第8曲:「友人フリッツ」間奏曲。劇的な開始です。暗鬱な音楽が続きますが、最後は明るく解決します。

第9曲:オッフェンバックの「天国と地獄」序曲。最初の充実した音が、まさに爆発的に響きます。クラリネットの川上さんが、低音から高音まで幅広い音域で素晴らしい響きを聴かせ、続くオーボエも素晴らしい。ハープの音をバックに、チェロの小川さんがまた見せ場(聴かせどころ)を作り、ファゴットのリズミカルな音も楽しいものです。曲調が変わり、コンサートマスターの田尻さんのソロなど、それぞれの持ち味をいっぱいに発揮して、それをオーケストラが包み込むように三拍子で音楽を表現していきます。終わりの方、トライアングルに導かれてフレンチカンカンが始まると、気分は「文明堂のカステラで嬉し楽しいおやつの時間」です(^o^)/

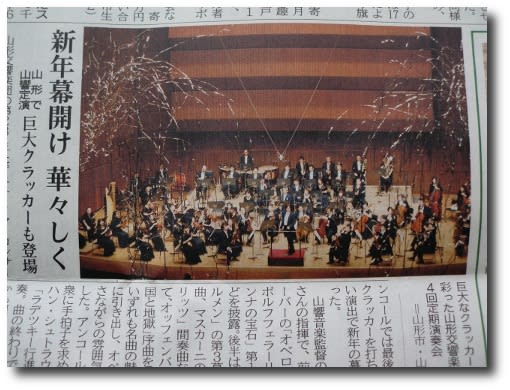

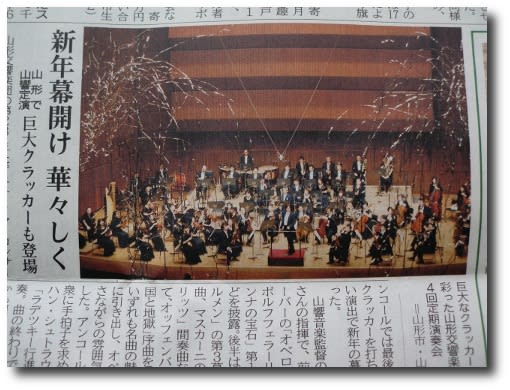

聴衆の入りは、最前列の左右が若干空いており、満席とはいきませんでしたが、けっこう埋まっているようです。お客さんの暖かい拍手に、飯森さんが「今日はニューイヤーコンサートなので特別にアンコールをします」ということで、始まったのが「ラデツキー行進曲」。もうおなじみになった拍手いりで、最後には巨大クラッカーが銀色のテープをうちだしてホールを舞い、皆さん大喜びです。この瞬間を写真にしたものが、山形新聞に掲載されておりました。

帰路、「とん八」で平田牧場三元豚のトンカツを食べて、満腹して帰りました。まったく雪のない道路に、こんな冬も珍しいね、と話していたのを冬将軍が聞きつけたのか、夜に降り出した雪で、今朝は例年どおりの雪降りとなっています。

楽器配置は、今回は対向配置ではなく、左から第1ヴァイオリン(10)、第2ヴァイオリン(9)、チェロ(6)、ヴィオラ(6)、その後方にコントラバス(4)、という形です。正面奥に、フルート(2)、オーボエ(2)、その奥にクラリネット(2)、ファゴット(2)、その奥にホルン(4)、トランペット(2)、最奥部にトロンボーン(3)とチューバ(1)という具合に、管楽器が並びます。左手奥には、ハープ、パーカッション(3)、ティンパニが配置されています。

ざっと見たところ、ホール中央に吊り下げられた常設のマイクを除いて、録音用マイクの数は全部で九本と数えましたが、右手奥の方は見えませんでしたので、もしかすると十本だったかもしれません。まず、ステージと客席の間の通路に左右二本一組で、これはかなり高いスタンドを用いて上方から収録するねらいのようです。次に、左側には第1ヴァイオリンと第2ヴァイオリンの間、右側にはチェロの脇あたりに、左右一組で弦楽セクションがねらいでしょうか。次にフルートとオーボエの前、管楽器セクションの正面に左右一組、あとはハープの前、パーカッションの前、ティンパニの上方に各一本ずつ、これはそれぞれ補助マイクとしての位置づけでしょうか。これらをマルチトラックで収録し、ミキシングすることになるのでしょうが、これまでの山響の録音同様、ホールの音をうまく生かしつつ生々しい音で録音編集してくれることでしょう。楽しみに期待したいと思います。

今回の演奏会は、客演コンサートマスターが田尻順さんで、犬伏亜里さんはその隣に座ります。曲目は、

1. J.シュトラウスⅡ:「こうもり」序曲

2. ジョルダーノ:「フェドーラ」第2幕間奏曲

3. ウェーバー:「オベロン」序曲

4. ヴォルフ=フェラーリ:「マドンナの宝石」第1間奏曲

5. スッペ:「詩人と農夫」序曲

6. フンパーディンク:「ヘンゼルとグレーテル」序曲

7. ビゼー:「カルメン」第3幕間奏曲

8. マスカーニ:「友人フリッツ」間奏曲

9. オッフェンバック:「天国と地獄」序曲

というものです。

幕開けは「こうもり」の序曲です。某FM番組の冒頭を思い出し、思わず「オペラアワー!」と叫んでしまいそうです(^o^)/ 飯森さんはカルロス・クライバーの「こうもり」をナマで聴いたのだそうで、演奏も印象深いのだとか。高橋あけみさんのファゴットのロングトーンから佐藤麻咲さんのオーボエへ受け渡すところが、実に良かった~。

2曲目:ジョルダーノの「フェドーラ」間奏曲。妻は映画かテレビ番組のなにかで聞いたことがある気がすると言っていましたが、後でよく考えたら、ラッセル・ワトソンのCDに入っていた「愛さずにはいられないこの思い」でした(^o^)/

3曲め「オベロン」序曲では、八木さんのホルンの深々とした響きに魅了され、4曲目の「マドンナの宝石」では、足立祥治さんのフルートと客演の小橋ちひろさんのハープの導入部から、オーケストラの響きに聴き惚れ、さらに最後のフルート・ソロの音色にまいりした。

4曲目:スッペの「詩人と農夫」。吹奏楽でなくて、オーケストラで聴くスッペの音楽は、弦楽セクションの役割と価値をあらためて意識します。チェロの独奏部を奏する小川和久さんは、詩人の役割を見事に演じます。後半部では、チューバの威力もホールいっぱいに響き渡るピッコロ(小松崎恭子さん)も加わって、迫力とワルツの舞踊性とに思わず体が動きます(^o^)/

ここで前半が終わり、15分の休憩です。

さて、後半は再び飯森さんの曲目解説からスタートです。

第6曲:エンゲルベルト・フンパーディンクの「ヘンゼルとグレーテル」から「前奏曲」。私たちの世代ですと、エンゲルベルト・フンパーディンクといえば「ラストワルツ」や「太陽は燃えている」を思い出しますが、それではなくて、バイロイトでワーグナーの助手をつとめたというドイツの作曲家のほう(^o^)/ 金管楽器群の響きが、いかにもドイツの森を思わせるようないい音です。

第7曲:カルメン前奏曲。ハープが分散和音を奏する中でフルートが透んだ響きを聴かせ、弦のトップが加わったアンサンブルがさらに弦楽セクションへと移って行きます。斎藤真美さんのイングリッシュホルンが、とてもいい味を出していました。

第8曲:「友人フリッツ」間奏曲。劇的な開始です。暗鬱な音楽が続きますが、最後は明るく解決します。

第9曲:オッフェンバックの「天国と地獄」序曲。最初の充実した音が、まさに爆発的に響きます。クラリネットの川上さんが、低音から高音まで幅広い音域で素晴らしい響きを聴かせ、続くオーボエも素晴らしい。ハープの音をバックに、チェロの小川さんがまた見せ場(聴かせどころ)を作り、ファゴットのリズミカルな音も楽しいものです。曲調が変わり、コンサートマスターの田尻さんのソロなど、それぞれの持ち味をいっぱいに発揮して、それをオーケストラが包み込むように三拍子で音楽を表現していきます。終わりの方、トライアングルに導かれてフレンチカンカンが始まると、気分は「文明堂のカステラで嬉し楽しいおやつの時間」です(^o^)/

聴衆の入りは、最前列の左右が若干空いており、満席とはいきませんでしたが、けっこう埋まっているようです。お客さんの暖かい拍手に、飯森さんが「今日はニューイヤーコンサートなので特別にアンコールをします」ということで、始まったのが「ラデツキー行進曲」。もうおなじみになった拍手いりで、最後には巨大クラッカーが銀色のテープをうちだしてホールを舞い、皆さん大喜びです。この瞬間を写真にしたものが、山形新聞に掲載されておりました。

帰路、「とん八」で平田牧場三元豚のトンカツを食べて、満腹して帰りました。まったく雪のない道路に、こんな冬も珍しいね、と話していたのを冬将軍が聞きつけたのか、夜に降り出した雪で、今朝は例年どおりの雪降りとなっています。