大島真寿美著『ピエタ』(ポプラ社刊)を読みました。物語の冒頭は、こんなふうに始まります。

ここで、ヴィヴァルディ先生とは、もちろん協奏曲集「四季」の作曲家アントン・ヴィヴァルディです。ヴィヴァルディが、ヴェネツィアの聖ピエタ教会の裏で生まれ、この教会の赤毛の司祭兼聖ピエタ養育館の少女達の音楽教師として生活し、少女達のオーケストラが毎週演奏するために膨大な曲を作曲したこと、有能な少女のためにソロパートを書き、弦楽合奏や管楽器がかけあいをする形式、つまり協奏曲を発明したことなどを、以前に何度か取り上げた(*1,*2)ことがありますが、まさかそのヴィヴァルディの教え子たちの物語を読むことができるとは、思いもよりませんでした。しかも、それがかなり上質な物語であり、後に静かな余韻を残すことも、予期せぬ収穫でした。

本書は、一種のミステリー仕立てのため、あらすじを追うことは遠慮したいと思いますが、ヴィヴァルディの教え子たちが、先生の訃報をきっかけに、古い楽譜を探し始めます。そこで次第に明らかになっていくヴィヴァルディ先生の素顔は、高級娼婦クラウディアや、ゴンドラ漕ぎ舟人のロドヴィーコなどを通じ、思わぬ方向へ展開していきます。

ヴェネツィアの貿易独占に対抗してオーストリアがトリエステの港を開く上で、ヴィヴァルディがもたらした情報の重要性などの政治的背景(*3)には触れていませんが、ヴァイオリンと音楽の才能に恵まれ、ヴィヴァルディ先生の恩義に忠誠を誓うアンナ・マリーア、事務や経理に才能を発揮するエミーリア、貴族の生まれではあるが、ピエタでともに音楽を習ったヴェロニカなど、たいへん印象的な人物造型が見事です。とくに、ヴェロニカの兄カルロとエミーリアとの、若き日のカーニヴァルの恋の顛末と、後年に垣間見るカルロの家庭の幸福との対比など、時の隔たりを描いて秀逸です。

作中に出てくる l'estro armonico とは、「調和の霊感」Op.3 のことらしい。18世紀のヨーロッパでもてはやされ、一時は衰退し、後年に再び脚光を浴びたこの音楽は、独奏ヴァイオリンと弦楽合奏のための協奏曲を中心とした、多彩で魅力的なものです。なるほど、あの華やかで幸福な音楽(*4,*5)は、この物語に流れる音楽としてふさわしいものでしょう。

(*1):ヴィヴァルディは女学校音楽部の顧問の先生~「電網郊外散歩道」2005年9月

(*2):一ダースなら安くなるってもんじゃない~「電網郊外散歩道」2005年9月

(*3):西原稔『クラシックでわかる世界史』がおもしろい~「電網郊外散歩道」2009年4月

(*4):ヴィヴァルディの協奏曲集「調和の霊感」Op.3を聴く(1)~「電網郊外散歩道」2008年4月

(*5):ヴィヴァルディの協奏曲集「調和の霊感」Op.3を聴く(2)~「電網郊外散歩道」2008年4月

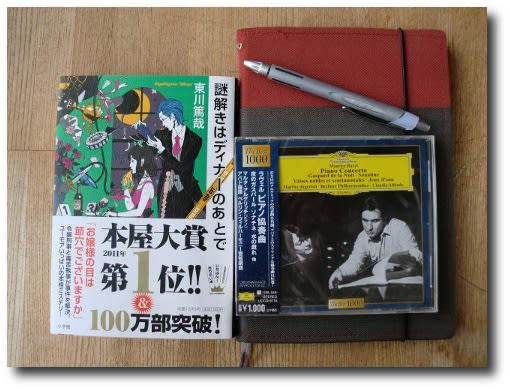

写真は、本書と、イタリア合奏団による演奏を収録したCDで、DENON のクレスト1000シリーズ中の一枚。型番は、COCO-70510~1 です。このCDは、演奏・録音ともに優れた全曲盤で、お値段の面でも2枚組で1,500円と、お薦めできるものだと思います。

きのう、ヴィヴァルディ先生が亡くなったと、アンナ・マリーアが泣きながらわたしのところへ来た。アンナ・マリーアはいつもの威厳をなくして、すっかり錯乱しているし、ヴィヴァルディ先生が亡くなったのはこのヴェネツィアではなく遠くウィーン(そんな遠いところ、わたしは行ったことがない)だというし、先生の妹さんからもたらされたという逝去の報せはどうにも要領を得ないものらしく、アンナ・マリーアは本当のことかなのかどうかわからないけれど、と信じたくはないという顔をして、ねえ、あなたは、どう思う?とわたしにたずねたのだった。」

ここで、ヴィヴァルディ先生とは、もちろん協奏曲集「四季」の作曲家アントン・ヴィヴァルディです。ヴィヴァルディが、ヴェネツィアの聖ピエタ教会の裏で生まれ、この教会の赤毛の司祭兼聖ピエタ養育館の少女達の音楽教師として生活し、少女達のオーケストラが毎週演奏するために膨大な曲を作曲したこと、有能な少女のためにソロパートを書き、弦楽合奏や管楽器がかけあいをする形式、つまり協奏曲を発明したことなどを、以前に何度か取り上げた(*1,*2)ことがありますが、まさかそのヴィヴァルディの教え子たちの物語を読むことができるとは、思いもよりませんでした。しかも、それがかなり上質な物語であり、後に静かな余韻を残すことも、予期せぬ収穫でした。

本書は、一種のミステリー仕立てのため、あらすじを追うことは遠慮したいと思いますが、ヴィヴァルディの教え子たちが、先生の訃報をきっかけに、古い楽譜を探し始めます。そこで次第に明らかになっていくヴィヴァルディ先生の素顔は、高級娼婦クラウディアや、ゴンドラ漕ぎ舟人のロドヴィーコなどを通じ、思わぬ方向へ展開していきます。

ヴェネツィアの貿易独占に対抗してオーストリアがトリエステの港を開く上で、ヴィヴァルディがもたらした情報の重要性などの政治的背景(*3)には触れていませんが、ヴァイオリンと音楽の才能に恵まれ、ヴィヴァルディ先生の恩義に忠誠を誓うアンナ・マリーア、事務や経理に才能を発揮するエミーリア、貴族の生まれではあるが、ピエタでともに音楽を習ったヴェロニカなど、たいへん印象的な人物造型が見事です。とくに、ヴェロニカの兄カルロとエミーリアとの、若き日のカーニヴァルの恋の顛末と、後年に垣間見るカルロの家庭の幸福との対比など、時の隔たりを描いて秀逸です。

作中に出てくる l'estro armonico とは、「調和の霊感」Op.3 のことらしい。18世紀のヨーロッパでもてはやされ、一時は衰退し、後年に再び脚光を浴びたこの音楽は、独奏ヴァイオリンと弦楽合奏のための協奏曲を中心とした、多彩で魅力的なものです。なるほど、あの華やかで幸福な音楽(*4,*5)は、この物語に流れる音楽としてふさわしいものでしょう。

(*1):ヴィヴァルディは女学校音楽部の顧問の先生~「電網郊外散歩道」2005年9月

(*2):一ダースなら安くなるってもんじゃない~「電網郊外散歩道」2005年9月

(*3):西原稔『クラシックでわかる世界史』がおもしろい~「電網郊外散歩道」2009年4月

(*4):ヴィヴァルディの協奏曲集「調和の霊感」Op.3を聴く(1)~「電網郊外散歩道」2008年4月

(*5):ヴィヴァルディの協奏曲集「調和の霊感」Op.3を聴く(2)~「電網郊外散歩道」2008年4月

写真は、本書と、イタリア合奏団による演奏を収録したCDで、DENON のクレスト1000シリーズ中の一枚。型番は、COCO-70510~1 です。このCDは、演奏・録音ともに優れた全曲盤で、お値段の面でも2枚組で1,500円と、お薦めできるものだと思います。