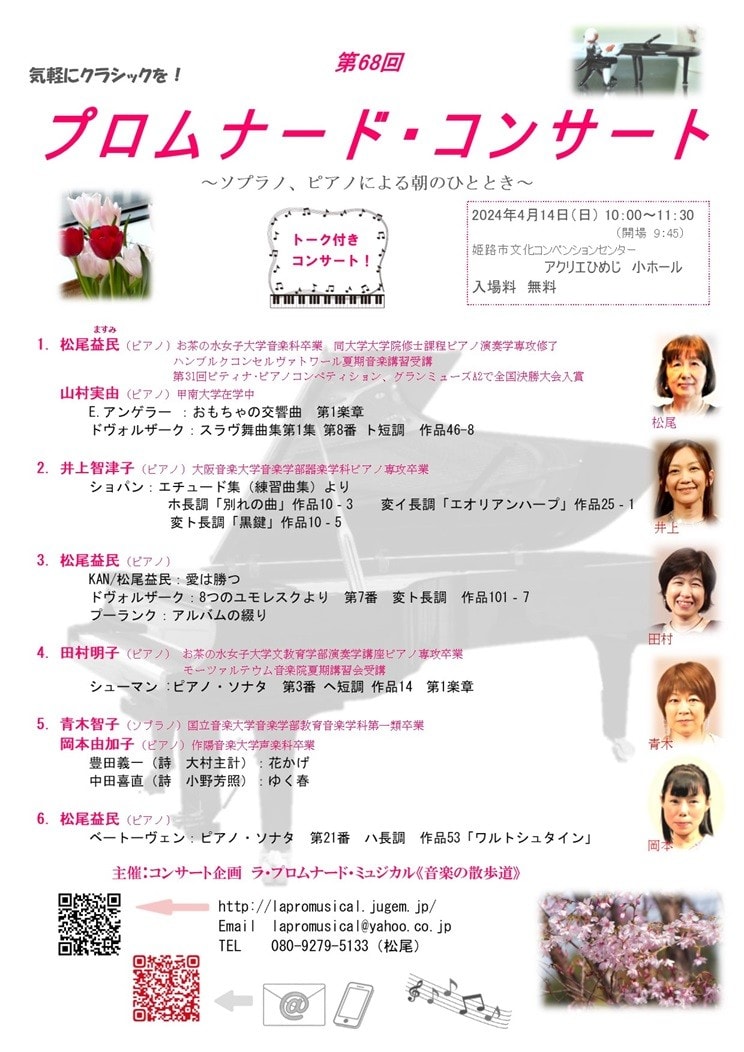

午前中は、プロムナード・コンサート。

リハーサルをしているため、開場時間が開演15分前と、時間に余裕がないのですが、開場時間前からたくさんの方がいらして下さっていて、行列ができていました。

お待たせするのも申し訳ないのですが、9時のホール使用開始からの限られた時間しかリハーサルができないので。

今日もたくさんの方にご来場いただき、ありがとうございました。

おもしろ企画のおもちゃの交響曲や、たぶん、KANの「愛は勝つ」に興味を持っていらした方もいらっしゃるかと思います。

ほぼ毎回来てくださる常連さんも今回が初めてという方も様々ですが、お楽しみいただけたようで、ホッとしています。

初めていらした方が、ピアノの音がきれいだったと言ってくださったのは、うれしい限りですね。

ピアノの音は弾く人によって全く違うわけで、それを感じていただけるのは、やはりうれしいわけで…。

さて、演奏についてですが、最初に連弾で弾いたおもちゃの交響曲に、原曲に近い感じで、鳥笛やガラガラのおもちゃを取り入れたのは、面白かったようです。

私自身も今日のリハーサルで初めて合わせて、思わず笑ってしまったのですね。

弾きながら笑いを抑える…。

KANさんの「愛は勝つ」は歌詞がない分、いかにピアノの音だけで雰囲気を変えるかとか盛り上げるかとか苦労しましたが、馴染みの曲は良かったようでした。

昨年から、亡くなったアーティストの方へのオマージュとして、はやった曲をピアノでクラシック風にアレンジして演奏していますが、こういう曲がきっかけで、クラシック音楽にも興味を持っていただけるといいなと思っています。

最後に弾いたベートーヴェンのワルトシュタインも、演奏時間が長かったのに、集中して聴いてくださっていたようでした。

ドレスは、連弾は一緒に弾いたひとがブルー系にしたいというので、それに合わせて。

そのままでも良かったのですが、愛は勝つの時は、花柄の入ったブルー系で。

何度か着たことがあるのですが、元のドレスは、出雲でリサイタルをした時にプロの方に作ってもらったもので、その後マタニティの時に、ゆったり目にリメイクしてもらって、マタニティ後は、ウエストにベルトかリボンをして着ていましたが、落ち着かないので、とうとう自分でリメイクして現在の形です。

元の生地がいいものだったので、長く使用できたのですね。

ワルトシュタインの時は、3月の横浜のリサイタルで来たもの。

終了後は、1年ぶりに中国から帰ってきた田村さんと、お客様の一人と一緒にランチ。

今日は、ロータリークラブとか議員さん関係のイベントがあり、1つしかないカフェも混んでるかと思いきや、ガラガラ…。

メニューは選択の余地が少なく、毎回ナポリタンです。

楽しい時間でした。

アクリエ周辺は、食事をするところもおしゃれなお店もないので、今回はキッチンカーがいくつか来ていて、いい匂いを放っていました。

帰りは、タクシーアプリを使ってタクシー呼びましたが、これって意外と使い勝手が悪いなぁ…というのが正直なところ。

そういう話をドライバーさんにすると、電話が一番ですと言われてしまいました。

その後、レッスンを一人してから夕方の新幹線で横浜に戻りました。