昨夜は中秋の名月。

とてもきれいに見ることができました。

そして本日は秋晴れ。

先の谷中の樹木葬に行く前に、

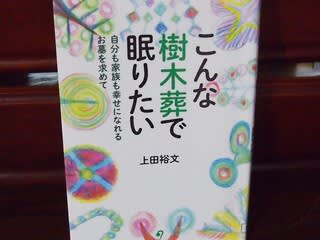

こんな本を読みました。

「こんな樹木葬で眠りたい」(上田裕文著)

著者は東大農学部で森について研究。

森の持つ意味や活用法を探すうち、

ドイツでは樹木葬という形のお墓があると知り、

これからの社会に求められる森の使い方として

樹木葬を研究し始めたそうです。

先日の着物&帯。

絞りの雀模様の生地を自分で帯にしました。

葡萄の帯どめ。

今のお墓の制度は、

明治時代に男性を中心とした

家制度の考えに基づいたものだそうです。

いわゆる家父長制度からきたものですね。

家族がお墓を引き継ぐというのも、

この考えから。

江戸時代もそうだよね。

それが法的に決められたということかな。

一家の長がお墓を守り、

たとえば生まれ故郷を離れた人は

どうするのか?

嫁いだ女性は、嫁いだ先のお墓に

入りたくないという人は多いそうです。

私の知人女性の言葉も

珍しくないのですね。

離婚も増え、

お墓問題で悩む人は女性に多いのは

そのせいだとか。

しかし、ここにきて事情は大きく

変わってきたようです。

そうです。

少子化高齢化です。

人口が増加から減少に

転じたのは2011年。

この頃からお墓の販売数が伸び、

団塊の世代が亡くなっていく

2025年以降は、日本は「多死社会」に。

加えて、核家族化が進んでいるので、

世帯数は増加。

1970年代の二倍。

親のお墓に入らない人が増えたのでしょうか。

つまりお墓がどんどん

必要になっていくとのこと。

日本で初めての公営樹木葬墓地

横浜メモリアルグリーンができたのは

なんと2006年。

まだ歴史は浅いのです。

民間のエンディングセンターが

発足したのは2000年。

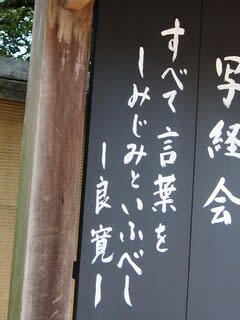

谷中にはこんな表示が堂々と~~。

高齢化と世帯数の増加で

お墓はどんどん必要になる。

しかし、少子化、離婚、結婚しない人、

結婚しても子どもや

跡継ぎのいない人が増えた現在、

この先、

何年もお墓守り続けられるのか。

誰が守るのか。

その上、費用もかかる。

そこで、散骨、共同墓や樹木葬が

注目され始めたのですね。

地方にお墓を持っている方々も、

この先百年単位で考えていくと、

少子化などでいつしか守る人が

いなくなる~~。

ずっと管理していけるのかとの

問題もあるとのこと。

広島のど真ん中にあったわが家のお墓、

幼い頃に両親と一緒に

お参りに行ったものです。

懐かしく思い出しますが、

しかし、そのお墓もいつしか

「墓じまい」となって。

「墓じまい」が頻繁に

行われるようになったのは、

1999年に法の改正があったから。

長期間ほったらかしになっている墓、

管理費が払われていない墓は、

管理者、つまりお寺が簡単に整備して

販売できるようになったのだとか。

東京に来て、

生まれ故郷の墓を引っ越しさせるために

墓じまい経験のある知人によると、

この手続きも、とても大変だそうです。

それを怠ると、いつのまにか

先祖の墓がなくなっていることもあるとか。

そんなこんなで、

首都圏には宗教不問の共同墓地、

散骨など~~、

そして地方では「墓じまい」

さてワタクシはどうするかと考慮中。

散骨、お墓必要ない、

共同、でもいいのですが。

お墓って遺っている人の気持ちの

問題が大きいようです。

いきなりですが、

友人に栗の渋皮煮をいただきました。

嬉しい💛

どうしてこんなに親切なのかわからないままに、

とにかくいただきました。

お出かけした日の夜は軽く。

お豆腐と白菜、鶏肉の団子などのお鍋。

そのあとのデザート。

お酒にも合うなあということで、

ということで、

最後までありがとうございます。

今すぐは役に立たなくても、

いつかは考えなくてはいけないことですね。

メメント・モリ(死を想え)

メメント・森~~。

ついでに

ブログ村応援ポチ

よろしくお願いします。