興福寺は天智天皇の時代に鎌足の夫人=鏡大王が夫の病気平癒を願って山背国・山階に創建された山階寺が発端で、天武天皇の時代に藤原京に厩坂寺として移転、聖武天皇が平城京に遷都した際、藤原不比等がこの地に移し、興福寺の名を冠しました。

源平の合戦が始まった頃、平重衡によって南都焼き討ちがなされ、東大寺と共に興福寺は大半を消失しました。その後復興しますが、現存の建物は鎌倉時代以降のものとなります。

江戸時代の享保2年にも火災があり、その時消失した講堂や南大門は、現在に至ってやっと復興中なのです。

復興中の講堂の前を通って西の方角に小さなお堂があり、これが南円堂。参拝者なのか見物者なのかは判りませんが、結構人がいて、どうも日本語を喋っている人の方が少ないような感じです。

南円堂の左手に階段があり、その先に池が見えますが、位置的に考えればおそらく猿沢池だろうと思われます。あまり時間が無いので降りては行きませんでした。

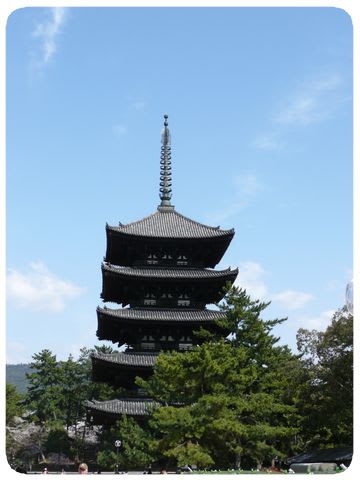

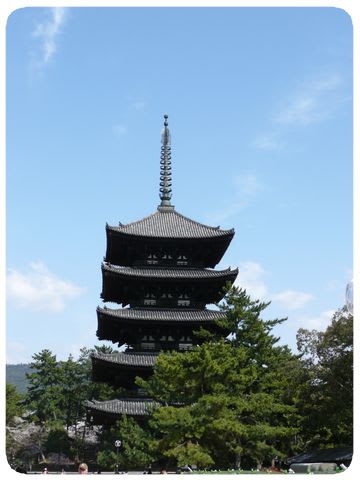

南円堂から眺めた東金堂と五重塔、両方とも国宝です。五重塔を真っ直ぐに捉えると、金堂が斜めになってしまいます。写真って難しいものです。

これでも最下部に人の頭が写っていますが、本当はもっと下から撮りたいのです。

休日でなければこんなに人はいないのでしょうか?それとも遷都1300年ブームで最近は訪れる人が絶えないのか、故加藤周一氏は『三題噺』という本の中で(京都の話ですが)春4月には市内の名刹で人のよく知っているところには近づかないと語っていました。

案内図にも無いのですが、こう見ていると本堂がありませんね。まぁ急いでいるので東金堂と五重塔の間の道を東へと進みます。次は大仏さんを観に行きたいのです。

するとすぐに『法相宗 興福寺』と刻まれた石柱のある門がありました。それならこれが興福寺の本堂ではありませんか。でも誰も知らん顔をして先へと進んでいきます。

門の中には入れそうもありませんが、門の外からの様子です。

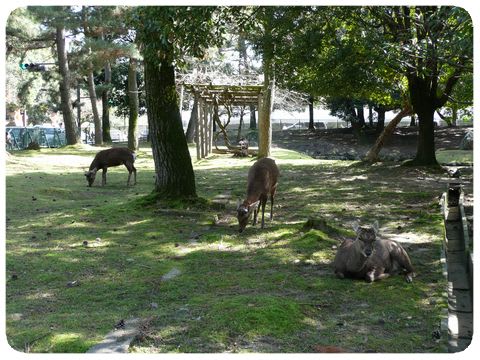

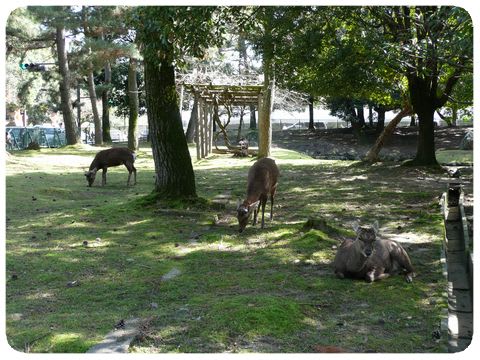

奈良公園の至る所には鹿がのんびりしています。山で鹿に出会うと一目散に逃げていきますが、この公園の鹿は天然記念物として保護されていて、人を恐れていまません。こういうことも遺伝するのでしょうか?

そう言えば、この間、奈良公園の鹿を弓矢で射って捕まった人がいましたね。金に困って、山で鹿を撃とうとしたら当らなかったので、ここの鹿なら射てると思ったらしいけど、安易というか、バカとしか言いようがありません。

源平の合戦が始まった頃、平重衡によって南都焼き討ちがなされ、東大寺と共に興福寺は大半を消失しました。その後復興しますが、現存の建物は鎌倉時代以降のものとなります。

江戸時代の享保2年にも火災があり、その時消失した講堂や南大門は、現在に至ってやっと復興中なのです。

復興中の講堂の前を通って西の方角に小さなお堂があり、これが南円堂。参拝者なのか見物者なのかは判りませんが、結構人がいて、どうも日本語を喋っている人の方が少ないような感じです。

南円堂の左手に階段があり、その先に池が見えますが、位置的に考えればおそらく猿沢池だろうと思われます。あまり時間が無いので降りては行きませんでした。

南円堂から眺めた東金堂と五重塔、両方とも国宝です。五重塔を真っ直ぐに捉えると、金堂が斜めになってしまいます。写真って難しいものです。

これでも最下部に人の頭が写っていますが、本当はもっと下から撮りたいのです。

休日でなければこんなに人はいないのでしょうか?それとも遷都1300年ブームで最近は訪れる人が絶えないのか、故加藤周一氏は『三題噺』という本の中で(京都の話ですが)春4月には市内の名刹で人のよく知っているところには近づかないと語っていました。

案内図にも無いのですが、こう見ていると本堂がありませんね。まぁ急いでいるので東金堂と五重塔の間の道を東へと進みます。次は大仏さんを観に行きたいのです。

するとすぐに『法相宗 興福寺』と刻まれた石柱のある門がありました。それならこれが興福寺の本堂ではありませんか。でも誰も知らん顔をして先へと進んでいきます。

門の中には入れそうもありませんが、門の外からの様子です。

奈良公園の至る所には鹿がのんびりしています。山で鹿に出会うと一目散に逃げていきますが、この公園の鹿は天然記念物として保護されていて、人を恐れていまません。こういうことも遺伝するのでしょうか?

そう言えば、この間、奈良公園の鹿を弓矢で射って捕まった人がいましたね。金に困って、山で鹿を撃とうとしたら当らなかったので、ここの鹿なら射てると思ったらしいけど、安易というか、バカとしか言いようがありません。