久し振りに小説を2冊読みました。このところ経済や戦争(改憲)に対しての本ばかりを読んでいたような、つまり財界だけを潤おわすアベノミクスや自ら軍国主義者と呼べばいいというようなことを言う首相に振り回された感じ、それはそれで「騙されないぞ!」と必要なことだと思うのですが、実はとてもしんどいことなのです。何んと小説を読むのは去年の夏の『仁淀川』以来1年ぶりだったのですね。

2冊とも8月にジュンク堂の通販で送って貰ったもの、姫の家では読み切れず、大阪に持って帰って読んだのでした。働いていた頃のように出退勤時や営業先への行き帰りの電車内で読む機会は皆無となり、その分文庫本でなくても良いので、価格は高くつきますが、発行したての本を読むことが出来ます。

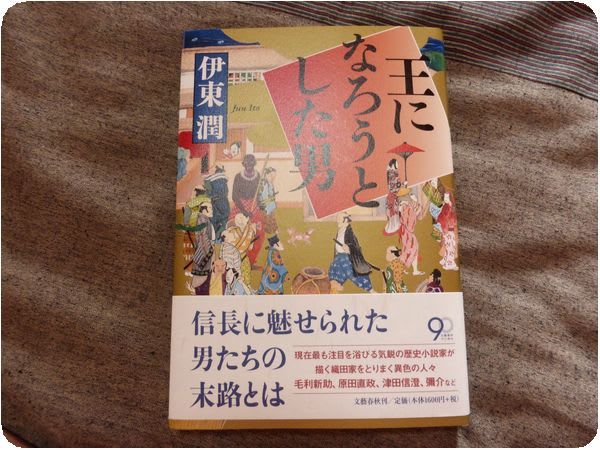

『王になろうとした男』は織田信長の家来の話、桶狭間の戦いで今川義元の首を挙げた新助が本能寺の変で織田家の為に命を落とすまでや、本能寺の変の首謀者は誰なのか(私にとって加藤廣の『信長の棺』以来の謎)、そして南国の黒人ヤシルバ、いったいこの本のいう“王になろうとした男”とは誰のことだったのか、そういうことを考えてしまう短編集でした。

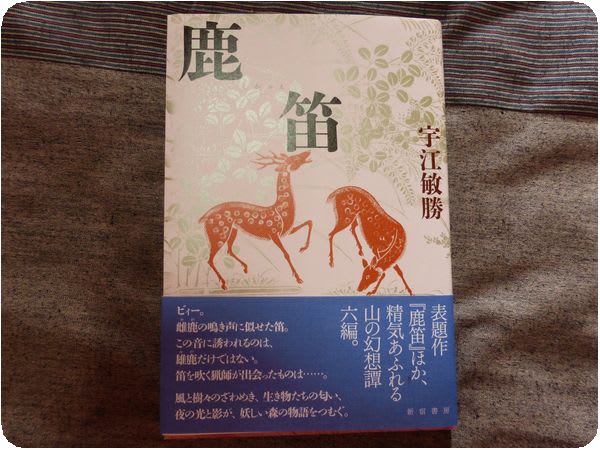

一方この『鹿笛』も短編集ですが、数編の話には何の脈絡もありません。熊野川や白浜といった南紀の土地柄を題材にした話ばかりで、そう言う所に興味が惹かれたのでした。鹿笛とはシカを撃つのに雌のシカの鳴き声に似た音を出す笛、それを吹いて雄を呼び寄せて仕留めると言う猟があり、その猟を生業とする作次が出くわす怪奇な現象の話です。

『鹿笛』の作者、宇江敏勝氏って何故か聞いたことのある名前なのですが、どのようにして知ったのか全く覚えていません。そしてこの本を手にするまで作家であることさえ知らなかったのですから、何処でこの名前を見たのか、とても不思議な気分になっているのですが、おそらく私のアルツハイマー症がどんどん進んでいる証拠なのでしょう。

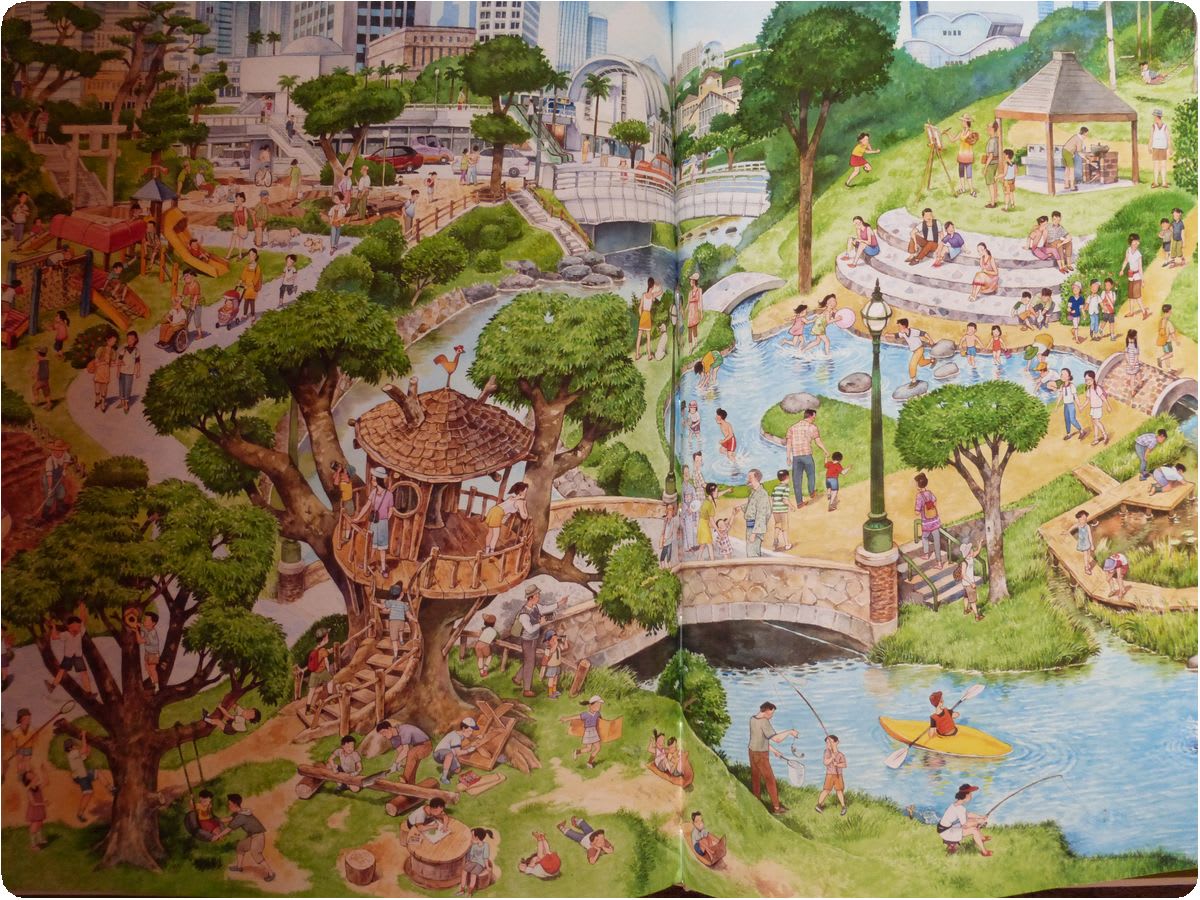

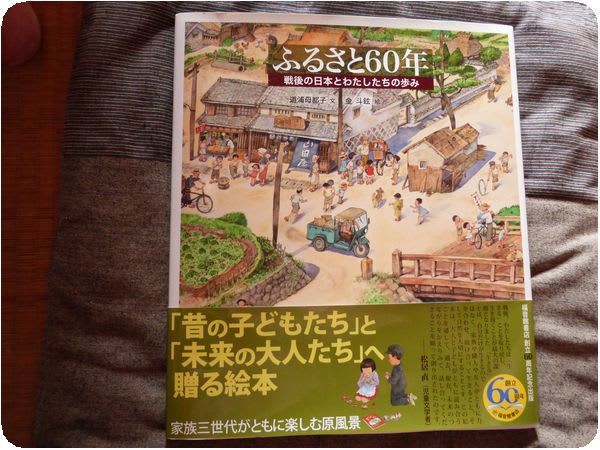

タイトルの『ふるさと60年』は絵本です。込み入った絵本というのは大人が読んでも楽しいもの、それが丁度私が生まれた頃から今に至るまで(ホントは1946年ごろから近未来まで)、私の生き続けた年代を、同じ箇所から同じ場所を見続けたら、こう変化していったよという鳥瞰図的な描かれ方が面白い。表紙にあるのは最初の1946年ごろ、何処であると言う設定こそありませんが、終戦から1年経って、遠くで汽車が走り、川には木の橋が架かり、畑にはスイカが転がっているというような農村の風景、オート三輪が走り、道は全く舗装されていません。

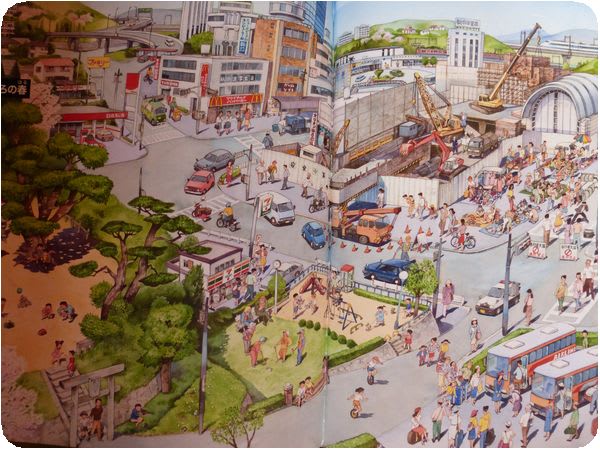

こちらは1986年ごろの風景、汽車が走っていた所には新幹線が走っており、殆どの家は取り壊され、ビルに建て替わっています。更に工事が進行中、バブル経済絶頂の頃でしょうか。川に架かっていた橋は無くなり(1976年の絵では既に無くなっていた)、コンクリートで覆われたのでしょうか、駐車場に変身しています。写真では分かりませんが左部分に最初から建っている神社がそのまま残っています。

それから10年経つとこんな農村だった所にも高層ビルが建ち、埋め立てられ駐車場になっていた川は子供たちの遊び場として復活してきます。

そして最初の写真は近未来図、コンクリートの道は無くなり、川の水や地道も多くなり、川で泳いだり、魚を釣っている姿も描かれています。老若男女が全てくつろげる場として存在するのですが、さてそんな希望通りにことは進むのか、そんなゼニにならんようなことはさせるものかと、きっと新自由主義者たちはキバを剥いていることでしょう。

文を担当した道浦母都子さんは和歌山県出身の歌人、絵を担当した金斗鉉さんは韓国の人です。21世紀が平和な時代でありますようにとの願いが込められています。