訪問日 令和4年5月21日

旅先で雨の日は屋内施設である博物館や美術館などを訪れるようにしている

道の駅にある「お市の方と浅井三姉妹」の像

浅井歴史民俗資料館(滋賀県長浜市大依町528)

浅井三姉妹には興味を持っていたこともあり、地元で知識を得ようと資料館を訪れた

資料館の門になる

入口には「郷土学習館」とある

1階は「浅井家三代の間」2階は「市と浅井三姉妹の間」になっている

館内は(理由はわからないが)撮影禁止

興味はあるが、一度読んだだけでは理解できない(残念)

五先賢の館(滋賀県長浜市北野町1386)

「担当者の人がとても親切で丁寧に説明してくれる」というネットの口コミで訪れた場所である

その担当者と思われる人が対応してくれたが、地元愛を感じる人で訪れて良かったと思った

遠州流庭園

編み笠門

小雨の中、最初に庭園に案内された

各所に趣向があるという

「雨傘」だと思っていたが聞き違いで「編み笠」をモチーフにしているという

説明されなければ全くわからない

遠くに見える山に浅井の居城「小谷城」があった

「五輪塔」のデザインも斬新だ

「石灯籠」にはアルファベットや数字も

更に、石に隠れた部分にマリア像が刻まれている

屋内に入る

同じ長浜市の施設で写真撮影は諦めていたが、嬉しいことに「自由に撮って下さい」と言われた

旧近江国浅井郷浅井町(現、長浜市浅井町)ゆかりの「賢人」

1 相応和尚(そうおう かしょう)平安時代 831~918年

比叡山千日回峰行の創始者

千日回峰行は、天台宗の聖地、中国・五台山の風習から創始した宗教界最難な荒行

相応は「学問の裏には行が、行の裏には学問の裏打ちが必要。車の両輪の如く両者共に学ばねば本当のものが自分のものにならぬ」として修業に励んだ

菅原道真とは互いに学び、支え合う良き友だった

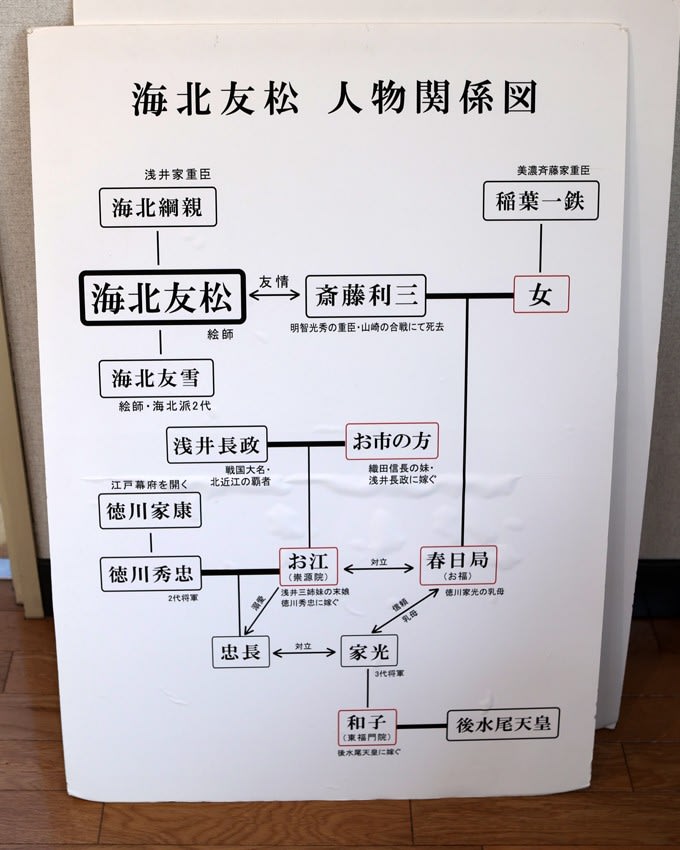

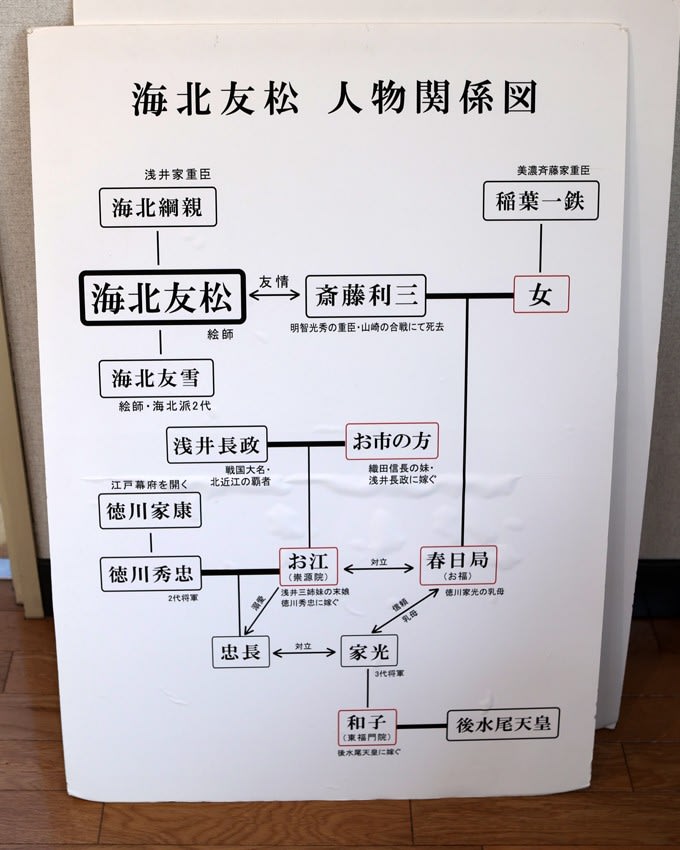

2 海北友松(かいほう ゆうしょう)戦国時代 1533年~1615年

安土桃山時代の画家

狩野派について画を学んだ。朝廷の御用をつとめ、また豊臣秀吉に仕えて聚楽第に多くの絵を描いた

見識高く、常に武将・貴族・禅僧らと親交し、禅・茶・歌の道にも深かった

建仁寺の水墨襖絵と妙心寺金地彩色屏風が特に有名

「東王父・西王母図」

「東王父」-笑うと口から光を発したという中国の仙人

「西王母」-食べると三千年の長寿を保つ桃を保持する仙人

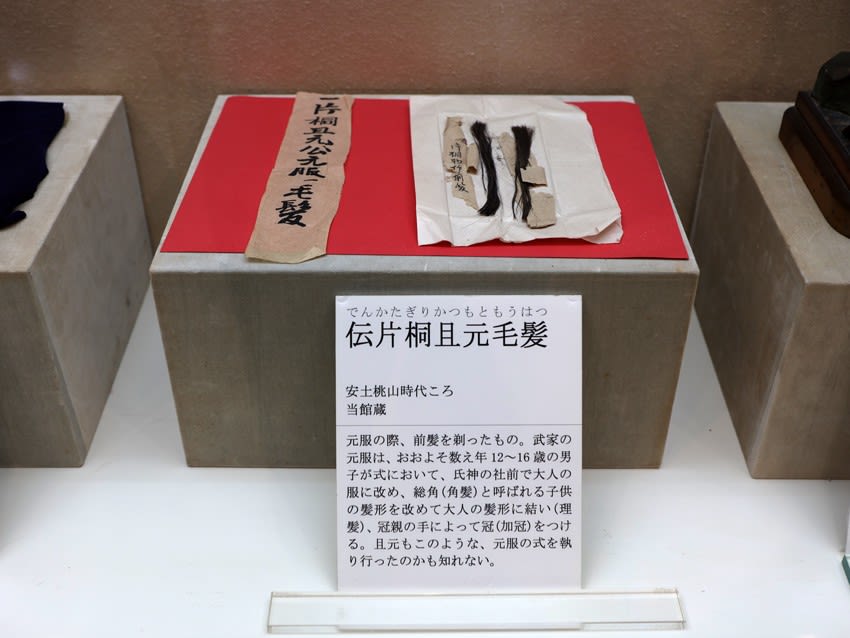

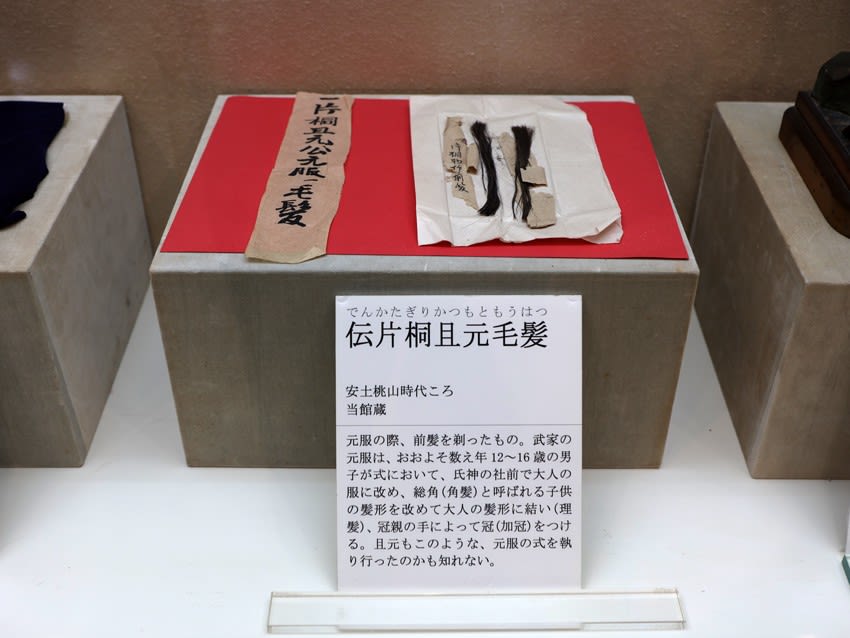

3 片桐且元(かたぎり かつもと)戦国時代 1556年~1615年

秀吉に仕え、天正11年(1583)、賤ケ岳の戦いで抜群の功をたてた「七本槍」のひとりとして有名

秀吉死後は秀頼に仕え、豊臣家を救うために徳川家康と交渉するなど心血を注いで努力したが、淀殿らに疑われて志は成らなかった

豊臣家滅亡直後に世を去った

この仏像は、小谷城主 浅井家三代の守り本尊で、落城前に長政は戦禍を免れるよう片桐且元に命じ本尊を移させたもの

「位牌」右-片桐且元、左-片桐孫右衛門(且元の父)

4 小堀遠州(こぼり えんしゅう)桃山時代 1579年~1647年

江戸時代の茶人・造園建築家

多芸多彩の天才で、茶人としては千利休・古田織部と並んで三大茶人の一人に数えられる

徳川秀忠、家光の二代にわたり茶道師範をつとめ、遠州流の祖となった

遠州の造園のなかでも、大徳寺・孤篷庵・桂離宮・二条城などは著名

小室藩主(小室町)となり、日照りで困っている農民のために田根の各所にため池を造った

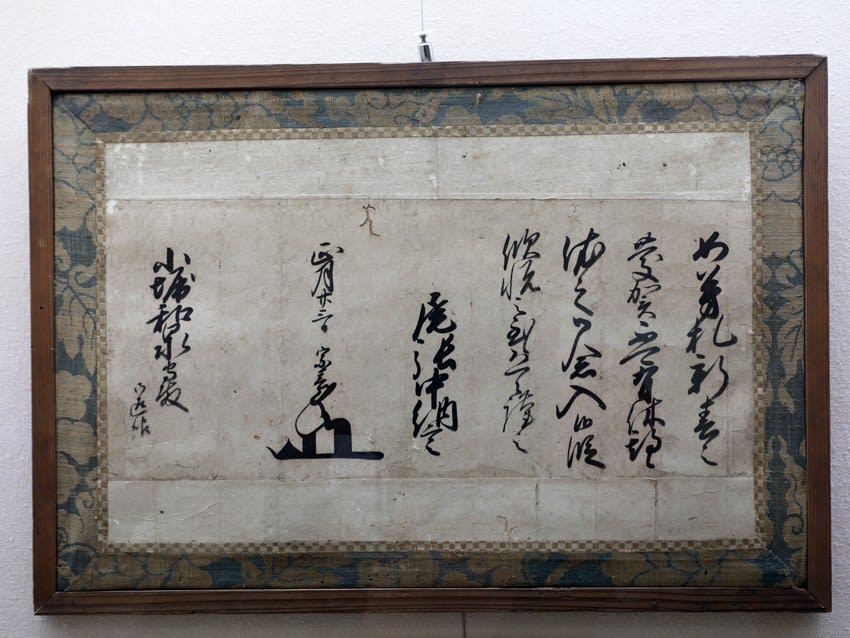

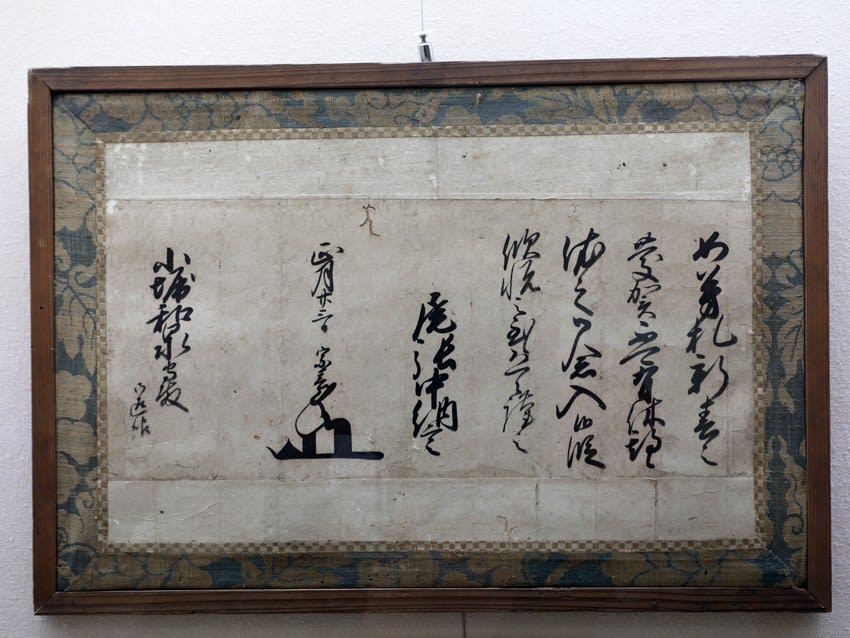

「徳川宗春 書状」-徳川宗春が小堀に新春の祝いの返礼を述べた書状

「ルソン壺」-安土桃山時代にルソン島から輸出されたのに由来する

信長・秀吉の時代には茶室内で鑑賞されるようになった

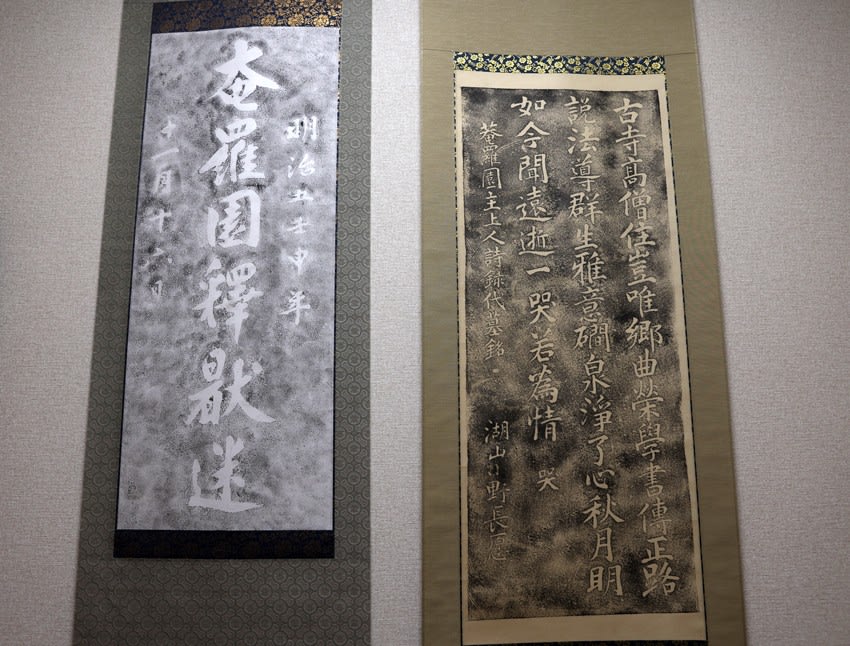

5 小野湖山(おの こざん)明治 1814年~1910年

明治時代の漢詩人

初め医学を学んだが転じて詩を学び、三河国(愛知県)吉田藩に仕えたが、安政の大獄で幽閉された

明治4年(1871年)の廃藩置県後は悠々自適の生活を送り、詩人として活躍した

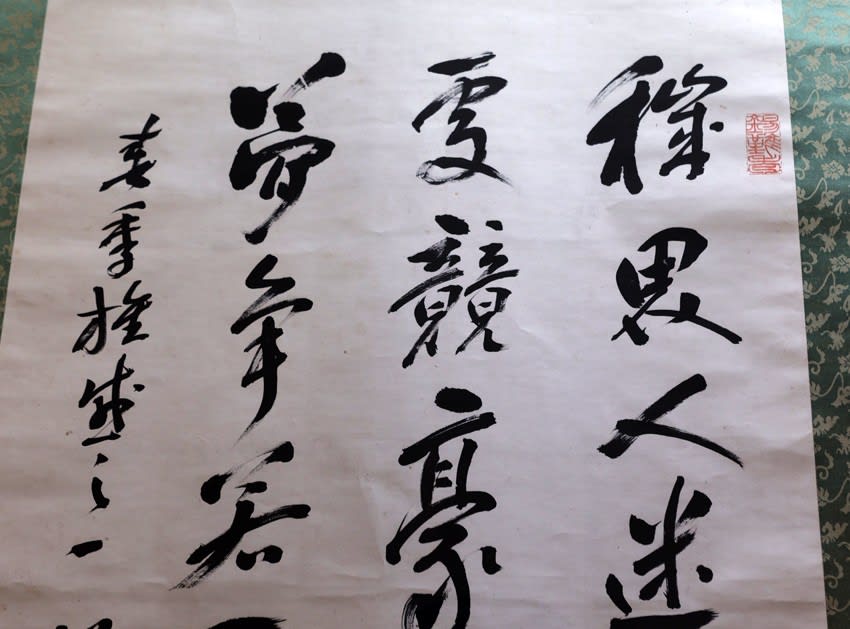

<大広間に展示>

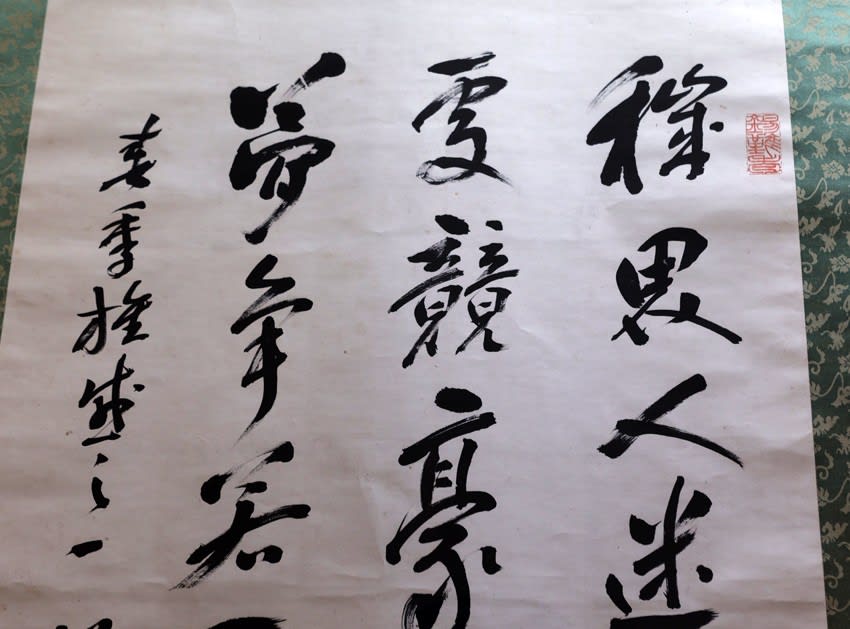

5歳の時の書

81歳の時の書

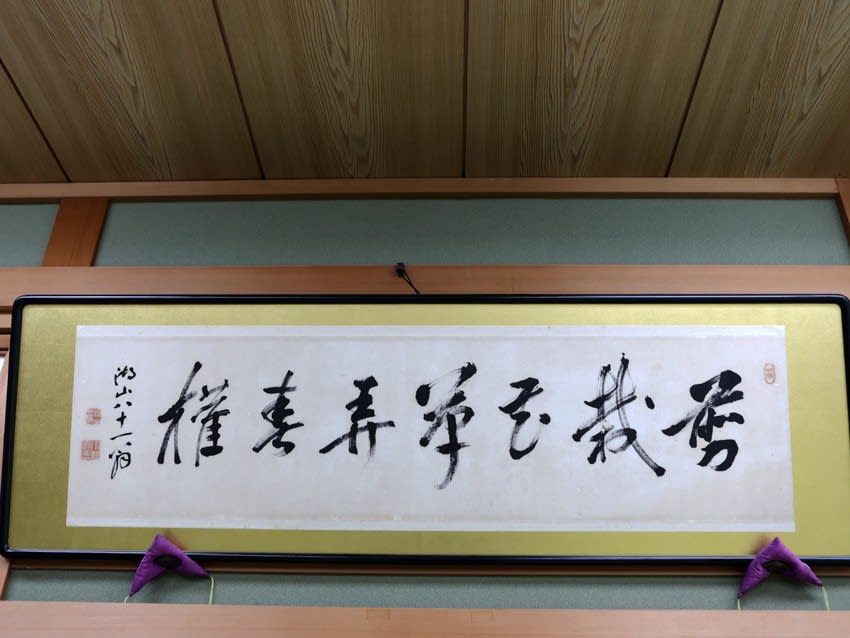

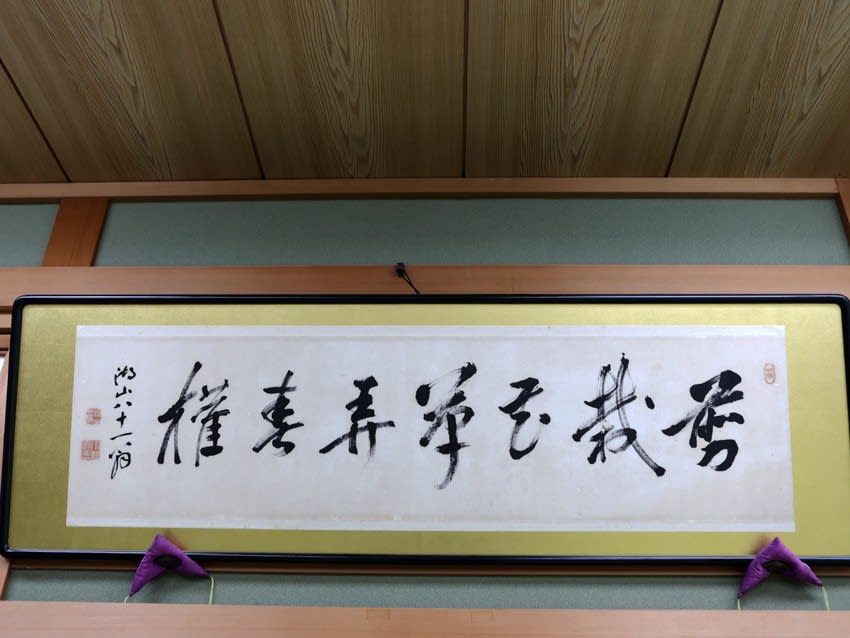

扁額「琴書楽」-97歳の時の書

明治16年(1883年)明治天皇から「端渓石硯」を賜る

明治天皇から硯を賜った二人のうちの一人

端渓石硯での書

下賜された硯を使用した書の最初の文字には朱印が押されることになっているとのこと

小野湖山の作品は他の賢人よりも多く展示されている

「北海道」の名付け親の松浦武四郎とも深いつながりがあると力説され、勢いで湖山の本を購入

説明していただいた担当の方が大切に思っているという「絵本太閤記」挿絵の着色画

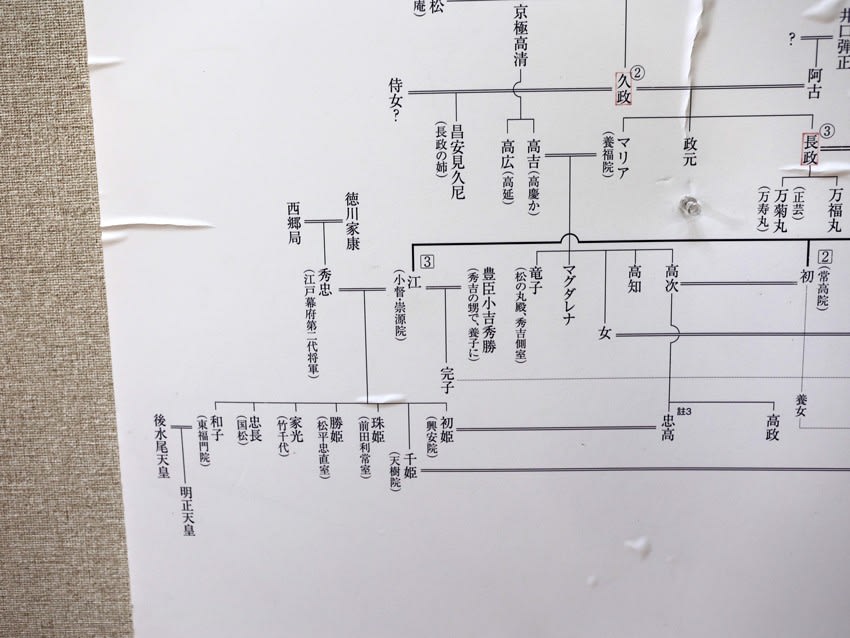

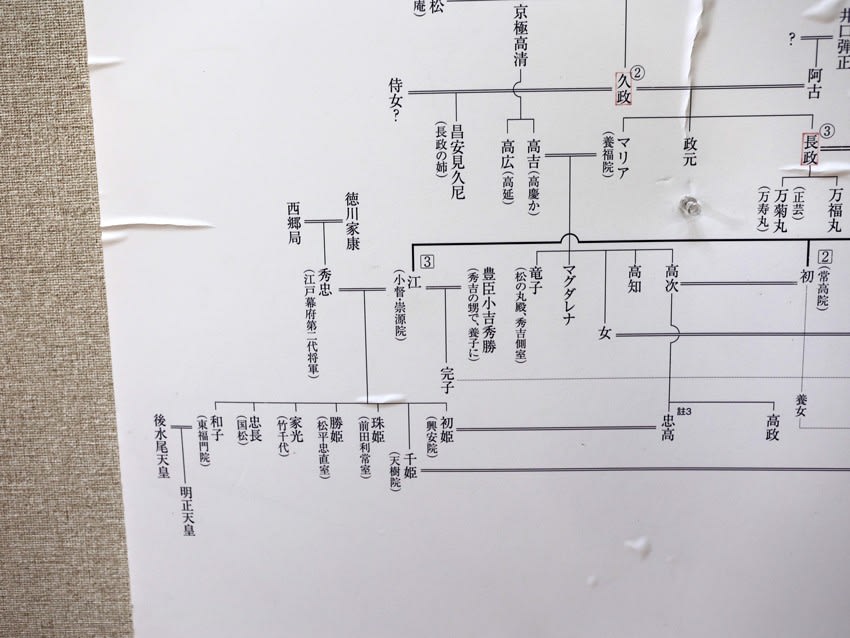

三姉妹の三女 江と秀忠との間に生まれた子供が凄い

浅井長政は信長に滅ぼされたが、その三姉妹が天下を取ったと思っている

撮影日 令和4年5月21日

旅先で雨の日は屋内施設である博物館や美術館などを訪れるようにしている

道の駅にある「お市の方と浅井三姉妹」の像

浅井歴史民俗資料館(滋賀県長浜市大依町528)

浅井三姉妹には興味を持っていたこともあり、地元で知識を得ようと資料館を訪れた

資料館の門になる

入口には「郷土学習館」とある

1階は「浅井家三代の間」2階は「市と浅井三姉妹の間」になっている

館内は(理由はわからないが)撮影禁止

興味はあるが、一度読んだだけでは理解できない(残念)

五先賢の館(滋賀県長浜市北野町1386)

「担当者の人がとても親切で丁寧に説明してくれる」というネットの口コミで訪れた場所である

その担当者と思われる人が対応してくれたが、地元愛を感じる人で訪れて良かったと思った

遠州流庭園

編み笠門

小雨の中、最初に庭園に案内された

各所に趣向があるという

「雨傘」だと思っていたが聞き違いで「編み笠」をモチーフにしているという

説明されなければ全くわからない

遠くに見える山に浅井の居城「小谷城」があった

「五輪塔」のデザインも斬新だ

「石灯籠」にはアルファベットや数字も

更に、石に隠れた部分にマリア像が刻まれている

屋内に入る

同じ長浜市の施設で写真撮影は諦めていたが、嬉しいことに「自由に撮って下さい」と言われた

旧近江国浅井郷浅井町(現、長浜市浅井町)ゆかりの「賢人」

1 相応和尚(そうおう かしょう)平安時代 831~918年

比叡山千日回峰行の創始者

千日回峰行は、天台宗の聖地、中国・五台山の風習から創始した宗教界最難な荒行

相応は「学問の裏には行が、行の裏には学問の裏打ちが必要。車の両輪の如く両者共に学ばねば本当のものが自分のものにならぬ」として修業に励んだ

菅原道真とは互いに学び、支え合う良き友だった

2 海北友松(かいほう ゆうしょう)戦国時代 1533年~1615年

安土桃山時代の画家

狩野派について画を学んだ。朝廷の御用をつとめ、また豊臣秀吉に仕えて聚楽第に多くの絵を描いた

見識高く、常に武将・貴族・禅僧らと親交し、禅・茶・歌の道にも深かった

建仁寺の水墨襖絵と妙心寺金地彩色屏風が特に有名

「東王父・西王母図」

「東王父」-笑うと口から光を発したという中国の仙人

「西王母」-食べると三千年の長寿を保つ桃を保持する仙人

3 片桐且元(かたぎり かつもと)戦国時代 1556年~1615年

秀吉に仕え、天正11年(1583)、賤ケ岳の戦いで抜群の功をたてた「七本槍」のひとりとして有名

秀吉死後は秀頼に仕え、豊臣家を救うために徳川家康と交渉するなど心血を注いで努力したが、淀殿らに疑われて志は成らなかった

豊臣家滅亡直後に世を去った

この仏像は、小谷城主 浅井家三代の守り本尊で、落城前に長政は戦禍を免れるよう片桐且元に命じ本尊を移させたもの

「位牌」右-片桐且元、左-片桐孫右衛門(且元の父)

4 小堀遠州(こぼり えんしゅう)桃山時代 1579年~1647年

江戸時代の茶人・造園建築家

多芸多彩の天才で、茶人としては千利休・古田織部と並んで三大茶人の一人に数えられる

徳川秀忠、家光の二代にわたり茶道師範をつとめ、遠州流の祖となった

遠州の造園のなかでも、大徳寺・孤篷庵・桂離宮・二条城などは著名

小室藩主(小室町)となり、日照りで困っている農民のために田根の各所にため池を造った

「徳川宗春 書状」-徳川宗春が小堀に新春の祝いの返礼を述べた書状

「ルソン壺」-安土桃山時代にルソン島から輸出されたのに由来する

信長・秀吉の時代には茶室内で鑑賞されるようになった

5 小野湖山(おの こざん)明治 1814年~1910年

明治時代の漢詩人

初め医学を学んだが転じて詩を学び、三河国(愛知県)吉田藩に仕えたが、安政の大獄で幽閉された

明治4年(1871年)の廃藩置県後は悠々自適の生活を送り、詩人として活躍した

<大広間に展示>

5歳の時の書

81歳の時の書

扁額「琴書楽」-97歳の時の書

明治16年(1883年)明治天皇から「端渓石硯」を賜る

明治天皇から硯を賜った二人のうちの一人

端渓石硯での書

下賜された硯を使用した書の最初の文字には朱印が押されることになっているとのこと

小野湖山の作品は他の賢人よりも多く展示されている

「北海道」の名付け親の松浦武四郎とも深いつながりがあると力説され、勢いで湖山の本を購入

説明していただいた担当の方が大切に思っているという「絵本太閤記」挿絵の着色画

三姉妹の三女 江と秀忠との間に生まれた子供が凄い

浅井長政は信長に滅ぼされたが、その三姉妹が天下を取ったと思っている

撮影日 令和4年5月21日