訪問日 令和4年6月5日

建康山 空印寺

曹洞宗寺院

境内に八百比丘尼入定の洞穴があることで知られている

薬医門(小浜市指定文化財)

薬医門のいわれは、一説には矢の攻撃を食い止める「矢食い(やぐい)」からきたといわれている

また、かつて医者の門として使われたことからとも

門の脇に木戸をつけ、たとえ扉を閉めても四六時中患者が出入りできるようにしていたもといわれている

京極高次が関ヶ原の戦いの論功行賞により若狭国主となったが、高次没後、息子の京極忠高が京極高次の牌所とし「泰雲寺」を建立

京極家は寛永11年(1634年)松江へ転封となる

後に若狭国小浜藩の初代藩主 酒井忠勝により父酒井忠利の霊骨を移して「建康寺」と称す

酒井忠勝は、第3代将軍・徳川家光から第4代将軍・徳川家綱時代の老中・大老であった

2代藩主酒井忠直が酒井忠勝の七回忌法要を執り行うに当たり寛文8年(1688年)伽藍を増築し「空印寺」となった

扁額には寺号の「空印寺」

空印は酒井忠勝の法号である

酒井家墓所(小浜市指定史跡)

面山瑞芳禅師像

面山 瑞芳(めんざん ずいほう)は曹洞宗中興の祖

空印寺第14世住職

晩年には関東や畿内を行脚し、「建康普説」といった新しい仏法を生み出し、多くの著書を残した

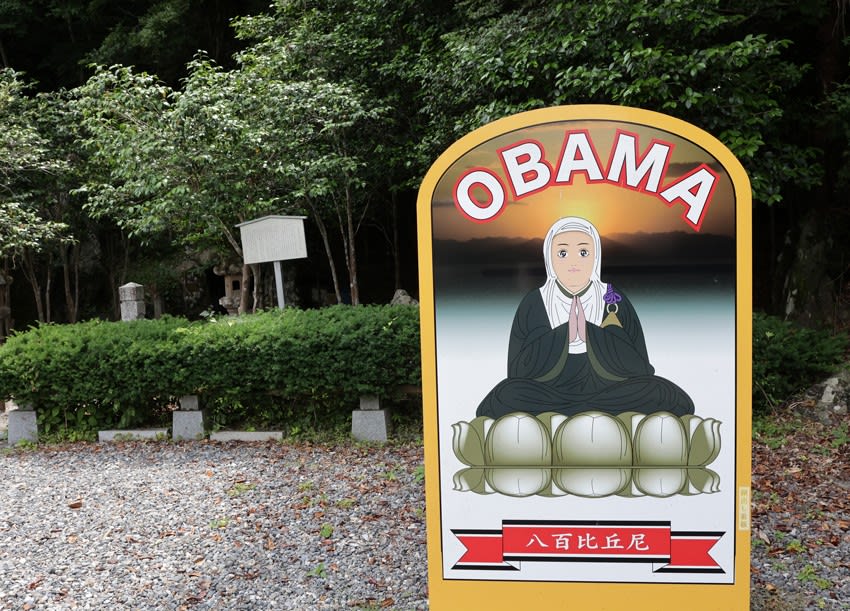

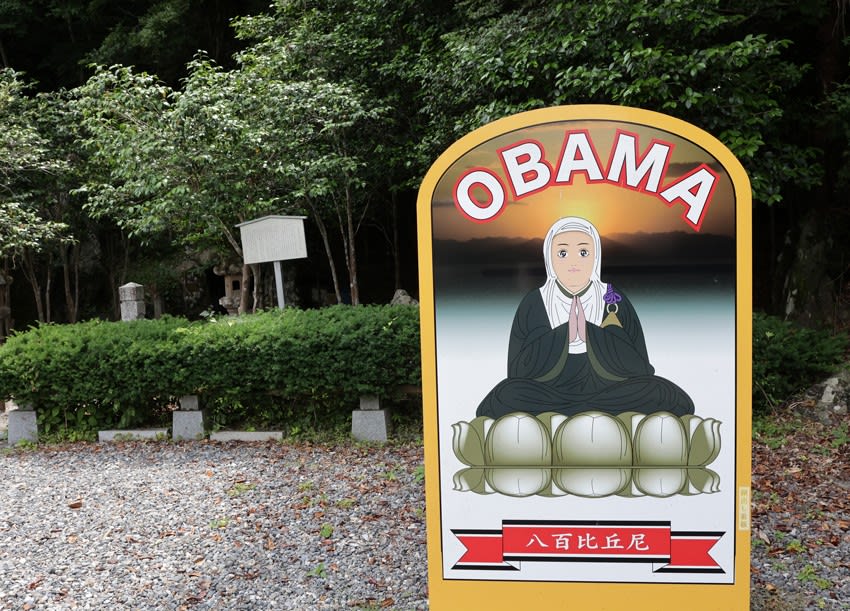

八百比丘尼入定の地

人魚の肉を食べて不老不死の力を得たという八百比丘尼(やおびくに)の民話は全国各地に残っている

小浜市の空印寺は八百比丘尼が入定したという洞窟がある

空印寺「八百比丘尼略縁起」

斉明天皇の白雉5年(654)若狭の国の高橋長者という金持ちの家に、玉のように美しい娘が生まれた

肌は白玉のように容顔美麗で、智徳万人に優れていた。そのため世の人は神仏の再来と崇めた

齢16歳の時、龍王が白髪の翁となって現れ人魚の肉を与えた

姫はこれを食べたところ、不思議なことに幾百歳を経ても16歳の時の容顔から変わることがなかった

120歳にして髪を剃り諸国を巡遊し、ここに50年、あそこに100年と止住し

所々で堂社を修造し、また道路を開き、橋梁を架け、五穀樹木の繁殖を教え、また尊皇奉仏、五常の道を授けた

よって諸国の旧蹟のある所は勿論、広く尊崇を集めた

後花園天皇の宝徳元年(1449)7月26日、京都清水の定水庵で教化を止め、生国の若狭に帰る

後瀬山の山中の神明社の近くに庵を結び住んでいたが、齢800歳にして当寺境内後瀬山麓の大巌窟で入定した

人々は名付けて八百比丘尼、または八百姫とも寿長(ながす)の尼とも、また椿を特に愛し入定したので玉椿の尼とも呼んだ

入定後、祈願する者あれば必ず不思議の霊験があった

洞窟の高さは1.5m、幅2m、奥行5m

以前はもっと奥まで洞窟は延びていたが、国鉄が通ったときに洞窟奥を埋めたという

撮影日 令和4年6月5日

建康山 空印寺

曹洞宗寺院

境内に八百比丘尼入定の洞穴があることで知られている

薬医門(小浜市指定文化財)

薬医門のいわれは、一説には矢の攻撃を食い止める「矢食い(やぐい)」からきたといわれている

また、かつて医者の門として使われたことからとも

門の脇に木戸をつけ、たとえ扉を閉めても四六時中患者が出入りできるようにしていたもといわれている

京極高次が関ヶ原の戦いの論功行賞により若狭国主となったが、高次没後、息子の京極忠高が京極高次の牌所とし「泰雲寺」を建立

京極家は寛永11年(1634年)松江へ転封となる

後に若狭国小浜藩の初代藩主 酒井忠勝により父酒井忠利の霊骨を移して「建康寺」と称す

酒井忠勝は、第3代将軍・徳川家光から第4代将軍・徳川家綱時代の老中・大老であった

2代藩主酒井忠直が酒井忠勝の七回忌法要を執り行うに当たり寛文8年(1688年)伽藍を増築し「空印寺」となった

扁額には寺号の「空印寺」

空印は酒井忠勝の法号である

酒井家墓所(小浜市指定史跡)

面山瑞芳禅師像

面山 瑞芳(めんざん ずいほう)は曹洞宗中興の祖

空印寺第14世住職

晩年には関東や畿内を行脚し、「建康普説」といった新しい仏法を生み出し、多くの著書を残した

八百比丘尼入定の地

人魚の肉を食べて不老不死の力を得たという八百比丘尼(やおびくに)の民話は全国各地に残っている

小浜市の空印寺は八百比丘尼が入定したという洞窟がある

空印寺「八百比丘尼略縁起」

斉明天皇の白雉5年(654)若狭の国の高橋長者という金持ちの家に、玉のように美しい娘が生まれた

肌は白玉のように容顔美麗で、智徳万人に優れていた。そのため世の人は神仏の再来と崇めた

齢16歳の時、龍王が白髪の翁となって現れ人魚の肉を与えた

姫はこれを食べたところ、不思議なことに幾百歳を経ても16歳の時の容顔から変わることがなかった

120歳にして髪を剃り諸国を巡遊し、ここに50年、あそこに100年と止住し

所々で堂社を修造し、また道路を開き、橋梁を架け、五穀樹木の繁殖を教え、また尊皇奉仏、五常の道を授けた

よって諸国の旧蹟のある所は勿論、広く尊崇を集めた

後花園天皇の宝徳元年(1449)7月26日、京都清水の定水庵で教化を止め、生国の若狭に帰る

後瀬山の山中の神明社の近くに庵を結び住んでいたが、齢800歳にして当寺境内後瀬山麓の大巌窟で入定した

人々は名付けて八百比丘尼、または八百姫とも寿長(ながす)の尼とも、また椿を特に愛し入定したので玉椿の尼とも呼んだ

入定後、祈願する者あれば必ず不思議の霊験があった

洞窟の高さは1.5m、幅2m、奥行5m

以前はもっと奥まで洞窟は延びていたが、国鉄が通ったときに洞窟奥を埋めたという

撮影日 令和4年6月5日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます