訪問日 令和6年5月22日

松江城(国宝)

国宝に指定された松江城を観てみようと、昨年周辺まできたが駐車場が満車で断念

この日は早い時間帯に駐車場に到着した

松江城には平成21年(2009年)7月に一度訪れた事がある

その時には、駐車場の男性が「札幌」ナンバーを見て「遠くからよく来てくれた」と歓迎されたことを覚えている

帰りには「いい物をあげようかな」と係の男性が笑顔で話しかけてきた

数回子どものようなやりとりの会話があり手に入れた「いい物」とは松江市内の観光マップが書かれている「うちわ」であった

「使わないけどもらっていく」と私。互いに笑顔で手を振りながら別れたことを今でも思い出す

二ノ丸下の段の遺構

江戸時代には米蔵や屋敷などがあったところ

明治維新となり不要になった建造物群は天守閣を除いて取り壊されてしまった

城といえば石垣

場所によって積み方が異なっている

いくつかの城巡りをしているが、石垣の除草作業を目にするのは初めてである

綺麗な石垣を維持管理していくには、かなり危険で地道な手作業が必要ということを知った

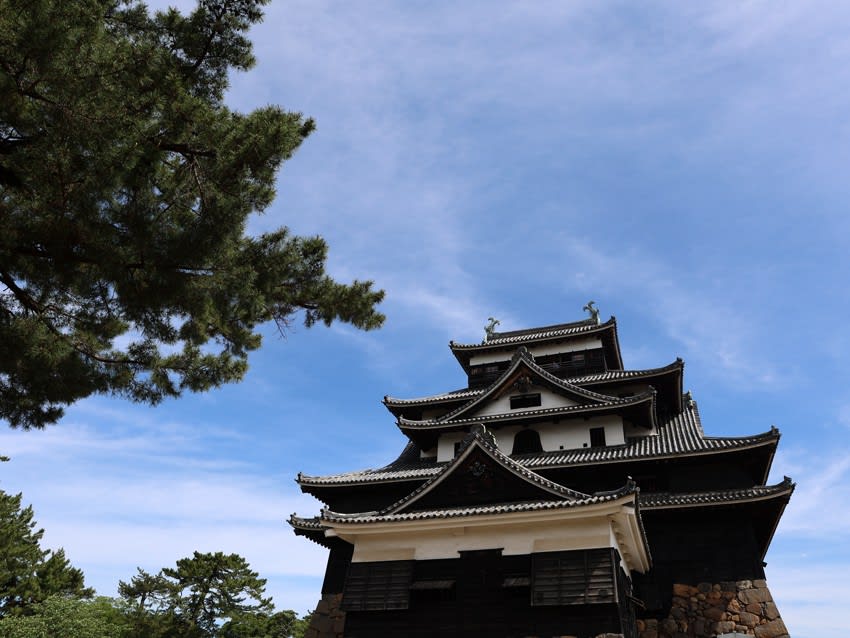

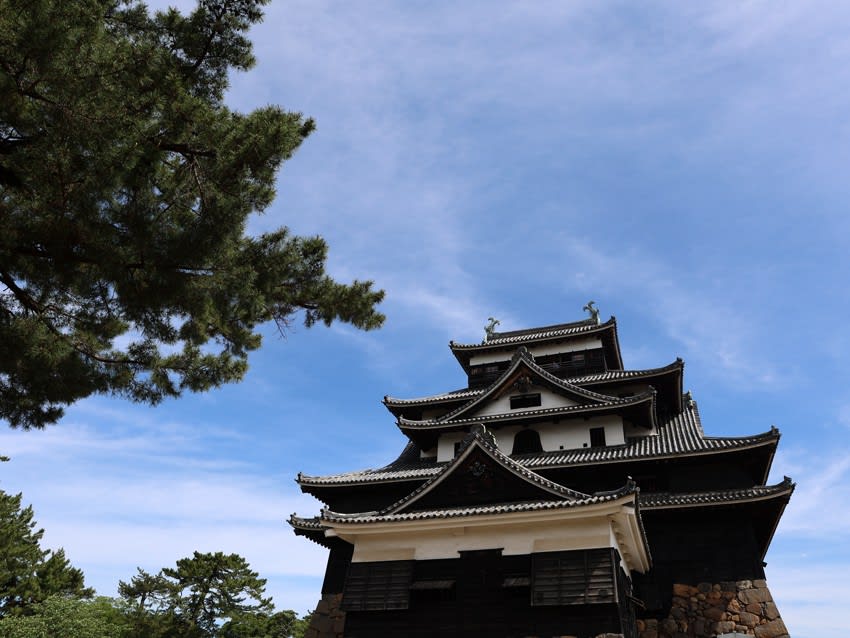

国宝 松江城(別名:千鳥城)

松江城は全国に12城しか残っていない現存天守の1つ

慶長16年(1611年)完成の松江城天守は、彦根城、姫路城と並び、近世城郭最盛期を代表する天守

山陰地方で唯一の現存天守であり、国宝指定された5城のうちの一つである

他は、犬山城、松本城、彦根城、姫路城

天守入城料は大人 680円

城内の様子

旧鯱

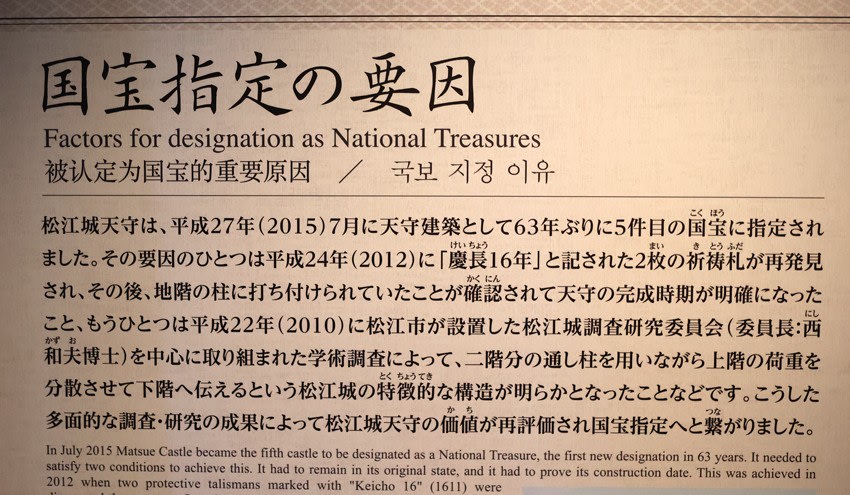

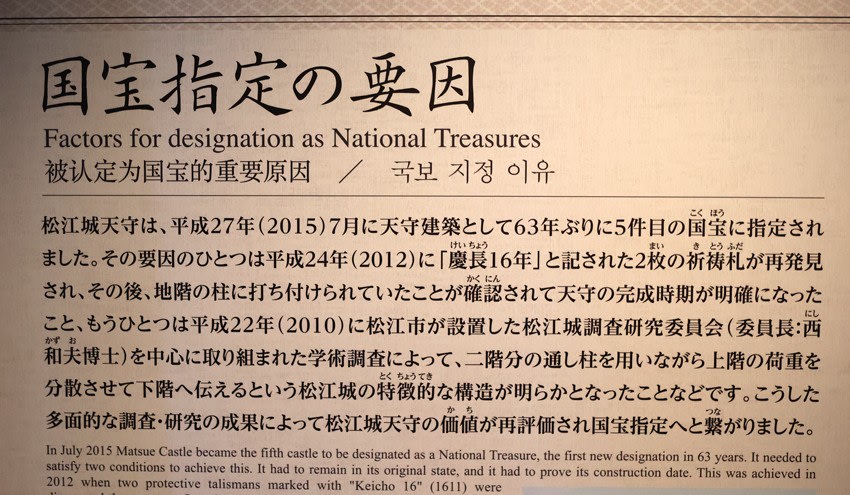

国宝指定の要因

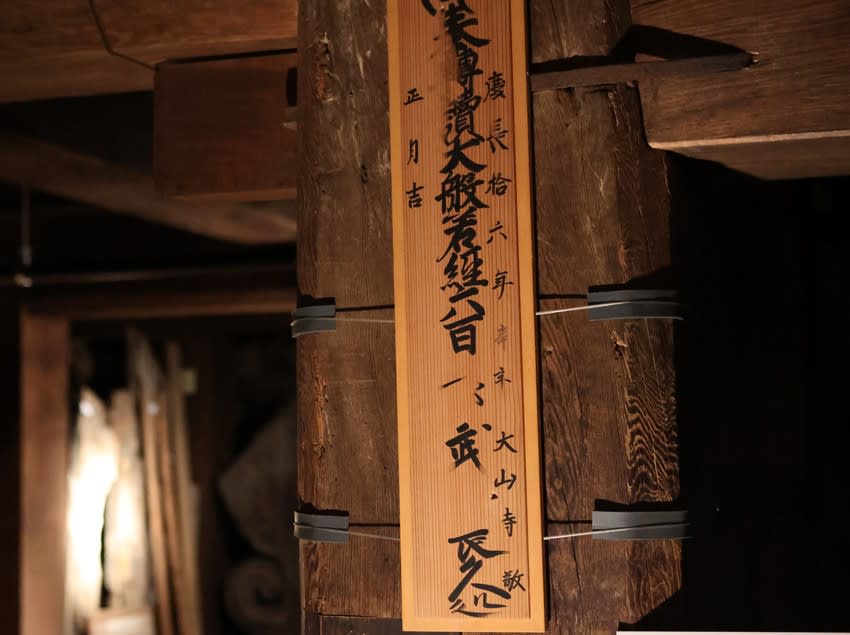

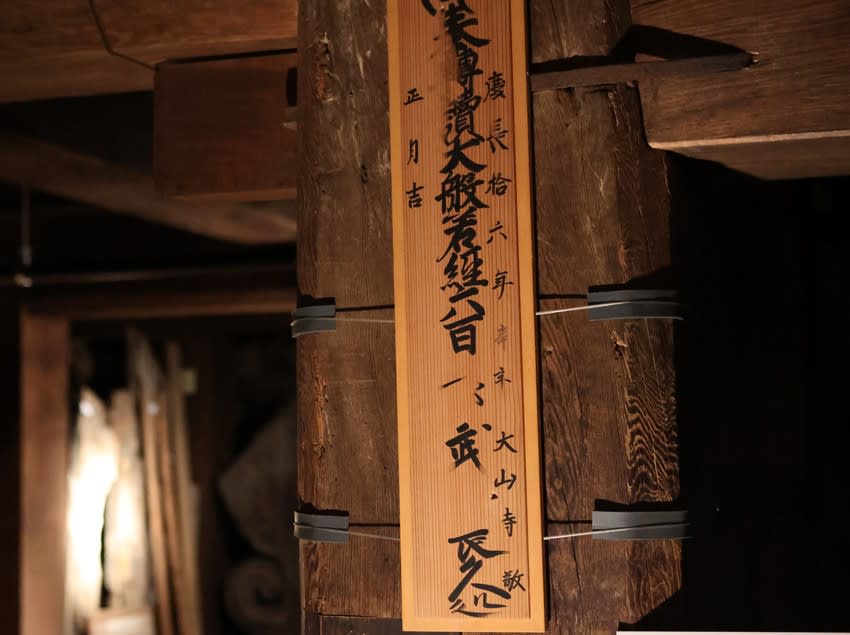

祈祷札

通し柱

全国で同時期に多くの城が築城されていた中で松江城の築城も始まり、木材が不足していた

そのため姫路城の心柱のような大きな柱を作る木が手に入らなかった

心柱を使わない2階分の短い「通し柱」を配置して天守を支える構造となっている

天守の柱308本の柱のうち96本が通し柱

包板(つつみいた)

天守を支える柱には、一面だけ、あるいは二面、三面、四面に板を張って鎹(かすがい)や鉄輪(かなわ)で留められている物がある

この柱を覆う板を「包板」と呼ぶ

天守にある総数308本の柱のうち130本に施してあり、割れ隠しなど不良材の体裁を整えるためのものと考えられている

石落とし

松平直政公初陣之像

真田信繁(幸村)が守る真田丸を攻める14歳の松平直政の初陣姿

信繁は、その勇ましい姿に軍扇を投げ与えたという

刻を知らせた太鼓

天守からの眺望(宍道湖方面)

修復作業中の城内

歴史を少し

天正 18年(1600年)堀尾忠氏(堀尾吉晴の子)、関ヶ原の戦功により浜松より出雲隠岐24万石加増移封

慶長16年(1611年)正月までに松江城が完成<同年6月吉晴死去>

寛永10年(1633年)堀尾忠晴死去 嗣子無く改易

寛永10年(1634年)若狭小浜藩から京極忠高が移封

三の丸を造営し、ここに松江城の全容が完成

寛永14年(1637年)京極忠高死去 嗣子無く改易

寛永15年(1638年)信濃松本藩から松平直政移封(約230年の治世)

写真では観光客の姿はないが、実際は平日でも予想以上に多い

半数は外国人観光客で高齢者も多く、急な階段の昇降には苦労していた

松江神社(島根県松江市殿町1番)

松江城に隣接している

明治10年(1877年)旧松江藩の有志により、西川津村(現松江市西川津町)楽山に松平直政を御祭神とする楽山神社として創建

寛永5年(1628年)堀尾忠晴が朝酌村(現・松江市西尾町)に創建した東照宮の御神霊を明治31年(1898年)に合祀

翌、明治32年(1899年)に現在地の松江城山二之丸に遷座して、神社を「松江神社」と改めた

狛犬

手水舎

寛永16年( 1639年)の建造 前述の東照宮から移設

拝殿

寛文元年(1661年)建造の権現造

本殿

寛永5年(1628年)建造

祭神:松平直政(松江松平家初代藩主)

合祀神・徳川家康(東照宮)

興雲閣(島根県松江市殿町1-59)

松江城内に明治36年(1903年)に明治天皇行幸時の御宿所として建設された擬洋風建築の迎賓館

松江市が松江工芸陳列所の名目で建設した明治天皇行幸の際の御宿所

日露戦争勃発により明治天皇の行幸は実現しなかった

明治40年(1907年)5月に当時の皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)が行啓し、当館を宿泊施設として使用した

石碑

明治21年(1888年)建立

「西南の役」と島根県民のかかわりを示す貴重な歴史資料

入館料は無料

ポーチ上にある応接室兼拝謁所

貴顕室

大正天皇が皇太子時代に宿泊された場所(立入禁止)で3部屋ある

「御寝所(畳敷)」

「拝謁の間」

「御座所」

駐車場に戻る

松江開府の祖 「堀尾吉晴公の像」

撮影 令和6年5月22日

松江城(国宝)

国宝に指定された松江城を観てみようと、昨年周辺まできたが駐車場が満車で断念

この日は早い時間帯に駐車場に到着した

松江城には平成21年(2009年)7月に一度訪れた事がある

その時には、駐車場の男性が「札幌」ナンバーを見て「遠くからよく来てくれた」と歓迎されたことを覚えている

帰りには「いい物をあげようかな」と係の男性が笑顔で話しかけてきた

数回子どものようなやりとりの会話があり手に入れた「いい物」とは松江市内の観光マップが書かれている「うちわ」であった

「使わないけどもらっていく」と私。互いに笑顔で手を振りながら別れたことを今でも思い出す

二ノ丸下の段の遺構

江戸時代には米蔵や屋敷などがあったところ

明治維新となり不要になった建造物群は天守閣を除いて取り壊されてしまった

城といえば石垣

場所によって積み方が異なっている

いくつかの城巡りをしているが、石垣の除草作業を目にするのは初めてである

綺麗な石垣を維持管理していくには、かなり危険で地道な手作業が必要ということを知った

国宝 松江城(別名:千鳥城)

松江城は全国に12城しか残っていない現存天守の1つ

慶長16年(1611年)完成の松江城天守は、彦根城、姫路城と並び、近世城郭最盛期を代表する天守

山陰地方で唯一の現存天守であり、国宝指定された5城のうちの一つである

他は、犬山城、松本城、彦根城、姫路城

天守入城料は大人 680円

城内の様子

旧鯱

国宝指定の要因

祈祷札

通し柱

全国で同時期に多くの城が築城されていた中で松江城の築城も始まり、木材が不足していた

そのため姫路城の心柱のような大きな柱を作る木が手に入らなかった

心柱を使わない2階分の短い「通し柱」を配置して天守を支える構造となっている

天守の柱308本の柱のうち96本が通し柱

包板(つつみいた)

天守を支える柱には、一面だけ、あるいは二面、三面、四面に板を張って鎹(かすがい)や鉄輪(かなわ)で留められている物がある

この柱を覆う板を「包板」と呼ぶ

天守にある総数308本の柱のうち130本に施してあり、割れ隠しなど不良材の体裁を整えるためのものと考えられている

石落とし

松平直政公初陣之像

真田信繁(幸村)が守る真田丸を攻める14歳の松平直政の初陣姿

信繁は、その勇ましい姿に軍扇を投げ与えたという

刻を知らせた太鼓

天守からの眺望(宍道湖方面)

修復作業中の城内

歴史を少し

天正 18年(1600年)堀尾忠氏(堀尾吉晴の子)、関ヶ原の戦功により浜松より出雲隠岐24万石加増移封

慶長16年(1611年)正月までに松江城が完成<同年6月吉晴死去>

寛永10年(1633年)堀尾忠晴死去 嗣子無く改易

寛永10年(1634年)若狭小浜藩から京極忠高が移封

三の丸を造営し、ここに松江城の全容が完成

寛永14年(1637年)京極忠高死去 嗣子無く改易

寛永15年(1638年)信濃松本藩から松平直政移封(約230年の治世)

写真では観光客の姿はないが、実際は平日でも予想以上に多い

半数は外国人観光客で高齢者も多く、急な階段の昇降には苦労していた

松江神社(島根県松江市殿町1番)

松江城に隣接している

明治10年(1877年)旧松江藩の有志により、西川津村(現松江市西川津町)楽山に松平直政を御祭神とする楽山神社として創建

寛永5年(1628年)堀尾忠晴が朝酌村(現・松江市西尾町)に創建した東照宮の御神霊を明治31年(1898年)に合祀

翌、明治32年(1899年)に現在地の松江城山二之丸に遷座して、神社を「松江神社」と改めた

狛犬

手水舎

寛永16年( 1639年)の建造 前述の東照宮から移設

拝殿

寛文元年(1661年)建造の権現造

本殿

寛永5年(1628年)建造

祭神:松平直政(松江松平家初代藩主)

合祀神・徳川家康(東照宮)

興雲閣(島根県松江市殿町1-59)

松江城内に明治36年(1903年)に明治天皇行幸時の御宿所として建設された擬洋風建築の迎賓館

松江市が松江工芸陳列所の名目で建設した明治天皇行幸の際の御宿所

日露戦争勃発により明治天皇の行幸は実現しなかった

明治40年(1907年)5月に当時の皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)が行啓し、当館を宿泊施設として使用した

石碑

明治21年(1888年)建立

「西南の役」と島根県民のかかわりを示す貴重な歴史資料

入館料は無料

ポーチ上にある応接室兼拝謁所

貴顕室

大正天皇が皇太子時代に宿泊された場所(立入禁止)で3部屋ある

「御寝所(畳敷)」

「拝謁の間」

「御座所」

駐車場に戻る

松江開府の祖 「堀尾吉晴公の像」

撮影 令和6年5月22日

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます