このブログでよく登場する五木寛之氏の百寺巡礼のビデオを視て、道成寺の住職が語る「安珍清姫」を是非聞きたいと思い訪れたが……。

道成寺の歴史

和歌山県日高郡日高川町にある天台宗の寺院。新西国三十三箇所観音霊場の第五番札所である。

大宝元年(701年)、文武天皇の勅願により、義淵僧正を開山として、紀大臣道成なる者が建立したという。

別の伝承では、文武天皇の夫人・聖武天皇の母にあたる藤原宮子の願いにより文武天皇が創建したともいう。

道成寺創建にまつわる「髪長姫伝説」(「宮子姫伝記」)や、能、歌舞伎、浄瑠璃の演目として名高い、「安珍・清姫伝説」で知られる。この伝説は、平安時代中期に編纂された『大日本国法華験記』にすでに見える古い話である。

仁王門(重要文化財)

江戸時代 元禄13年(1700年)再建

扁額「天音山 道成寺」

仁王像

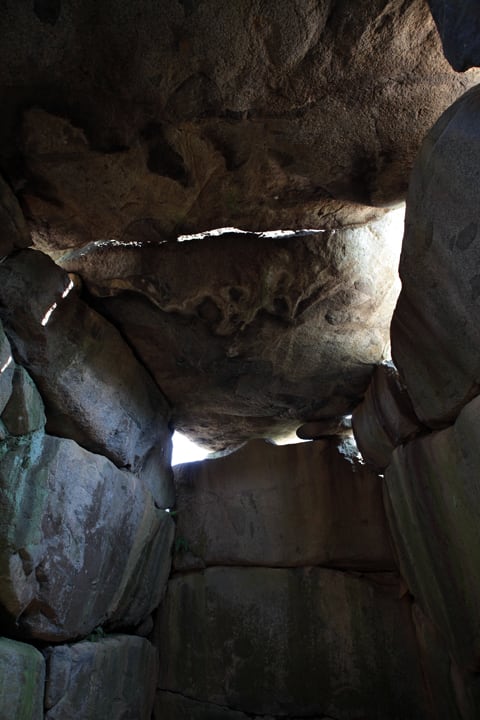

本堂(重要文化財)

入母屋造、本瓦葺き。桁行(間口)7間、梁間(奥行)5間(「間」は長さの単位ではなく、柱間の数を意味する)。

壁板に南北朝時代 正平12年(1357年)の墨書があり、同年頃の竣工と推定される。

ただし、天授4年(1378年)銘の鬼瓦が残ることから、細部の造作の完了はその頃までかかったものとみられる。

三重塔(和歌山県指定文化財)

江戸時代 宝暦14年(1764年)再建

千手観音立像(重要文化財)

国宝の千手観音像の背後に北向きに安置されていた。秘仏の千手観音像とその胎内仏である。

閻魔の廰(十王堂)

安珍塚

絵説き説法

宝仏殿・縁起堂で仏像等を拝観していたが、参拝者は私一人、他に誰もいない。

絵説き説法を是非聞きたいが一人では無理かなと思いながら、仲間が来るまでと、繰り返し宝仏殿に行くが誰も来ない。

だが、ここまできてあきらめることはできない。

受付所にて、奥の手の「北海道からきたので何とかならないのか」と訳のわからないことをいい若い僧に交渉していると、背後からあのビデオに出演していた住職が「いいですよ」笑顔で応えてくれた。

「安珍清姫」の絵説き説法が始まる。

時は醍醐天皇の御代、延長6年(928年)夏の頃である。奥州白河より熊野に参詣に来た僧がいた。

この僧(安珍)は大変な美形であった。紀伊国牟婁郡真砂の庄司清次の娘(清姫)は宿を借りた安珍を見て一目惚れ、女だてらに夜這いをかけて迫る。

安珍は参拝中の身としてはそのように迫られても困る、帰りにはきっと立ち寄るからと騙して、参拝後は立ち寄ることなくさっさと行ってしまった。

騙されたことを知った清姫は怒り、裸足で追跡、道成寺までの道の途中(上野の里)で追い付く。

安珍は再会を喜ぶどころか別人だと嘘に嘘を重ね、更には熊野権現に助けを求め清姫を金縛りにした隙に逃げ出そうとする始末である。

ここに至り清姫の怒りは天を衝き、遂に蛇身に化け安珍を追跡する。

日高川を渡り道成寺に逃げ込んだ安珍を追うものは、火を吹きつつ川を自力で渡る蛇の姿である。渡し守に「追っ手を渡さないでくれ」と頼んでもこれでは無意味であった。

よんどころなく、梵鐘を下ろしてもらいその中に逃げ込む安珍。

しかし清姫は許さず鐘に巻き付く。因果応報、哀れ安珍は鐘の中で焼き殺されてしまうのであった。

安珍を滅ぼした後、清姫は蛇の姿のまま入水する。

蛇道に転生した二人はその後、道成寺の住持のもとに現れて供養を頼む。

住持の唱える法華経の功徳により二人は成仏し、天人の姿で住持の夢に現れた。

実はこの二人はそれぞれ熊野権現と観世音菩薩の化身であったのである、と法華経の有り難さを讃えて終わる。

1対1で話を聞くことはお願いしたとはいえ、結構重圧がかかる。

途中から中年の女性2人が加わり、住職の話も俄然なめらかになる。

標準40分という話しだが、住職のアドリブも面白くあっという間に話しが終わったという感じがした。

願いが叶い住職には本当に感謝している。その気持ちをお土産を沢山購入したことで表した。

最後に、道明寺は「安珍清姫」の絵説き説法で有名だが、宝仏殿の仏像群は大変充実している。

時間に余裕を持って訪れることを勧める。「一聴一見の価値」は十分ある。

撮影 平成22年7月27日

道成寺の歴史

和歌山県日高郡日高川町にある天台宗の寺院。新西国三十三箇所観音霊場の第五番札所である。

大宝元年(701年)、文武天皇の勅願により、義淵僧正を開山として、紀大臣道成なる者が建立したという。

別の伝承では、文武天皇の夫人・聖武天皇の母にあたる藤原宮子の願いにより文武天皇が創建したともいう。

道成寺創建にまつわる「髪長姫伝説」(「宮子姫伝記」)や、能、歌舞伎、浄瑠璃の演目として名高い、「安珍・清姫伝説」で知られる。この伝説は、平安時代中期に編纂された『大日本国法華験記』にすでに見える古い話である。

仁王門(重要文化財)

江戸時代 元禄13年(1700年)再建

扁額「天音山 道成寺」

仁王像

本堂(重要文化財)

入母屋造、本瓦葺き。桁行(間口)7間、梁間(奥行)5間(「間」は長さの単位ではなく、柱間の数を意味する)。

壁板に南北朝時代 正平12年(1357年)の墨書があり、同年頃の竣工と推定される。

ただし、天授4年(1378年)銘の鬼瓦が残ることから、細部の造作の完了はその頃までかかったものとみられる。

三重塔(和歌山県指定文化財)

江戸時代 宝暦14年(1764年)再建

千手観音立像(重要文化財)

国宝の千手観音像の背後に北向きに安置されていた。秘仏の千手観音像とその胎内仏である。

閻魔の廰(十王堂)

安珍塚

絵説き説法

宝仏殿・縁起堂で仏像等を拝観していたが、参拝者は私一人、他に誰もいない。

絵説き説法を是非聞きたいが一人では無理かなと思いながら、仲間が来るまでと、繰り返し宝仏殿に行くが誰も来ない。

だが、ここまできてあきらめることはできない。

受付所にて、奥の手の「北海道からきたので何とかならないのか」と訳のわからないことをいい若い僧に交渉していると、背後からあのビデオに出演していた住職が「いいですよ」笑顔で応えてくれた。

「安珍清姫」の絵説き説法が始まる。

時は醍醐天皇の御代、延長6年(928年)夏の頃である。奥州白河より熊野に参詣に来た僧がいた。

この僧(安珍)は大変な美形であった。紀伊国牟婁郡真砂の庄司清次の娘(清姫)は宿を借りた安珍を見て一目惚れ、女だてらに夜這いをかけて迫る。

安珍は参拝中の身としてはそのように迫られても困る、帰りにはきっと立ち寄るからと騙して、参拝後は立ち寄ることなくさっさと行ってしまった。

騙されたことを知った清姫は怒り、裸足で追跡、道成寺までの道の途中(上野の里)で追い付く。

安珍は再会を喜ぶどころか別人だと嘘に嘘を重ね、更には熊野権現に助けを求め清姫を金縛りにした隙に逃げ出そうとする始末である。

ここに至り清姫の怒りは天を衝き、遂に蛇身に化け安珍を追跡する。

日高川を渡り道成寺に逃げ込んだ安珍を追うものは、火を吹きつつ川を自力で渡る蛇の姿である。渡し守に「追っ手を渡さないでくれ」と頼んでもこれでは無意味であった。

よんどころなく、梵鐘を下ろしてもらいその中に逃げ込む安珍。

しかし清姫は許さず鐘に巻き付く。因果応報、哀れ安珍は鐘の中で焼き殺されてしまうのであった。

安珍を滅ぼした後、清姫は蛇の姿のまま入水する。

蛇道に転生した二人はその後、道成寺の住持のもとに現れて供養を頼む。

住持の唱える法華経の功徳により二人は成仏し、天人の姿で住持の夢に現れた。

実はこの二人はそれぞれ熊野権現と観世音菩薩の化身であったのである、と法華経の有り難さを讃えて終わる。

1対1で話を聞くことはお願いしたとはいえ、結構重圧がかかる。

途中から中年の女性2人が加わり、住職の話も俄然なめらかになる。

標準40分という話しだが、住職のアドリブも面白くあっという間に話しが終わったという感じがした。

願いが叶い住職には本当に感謝している。その気持ちをお土産を沢山購入したことで表した。

最後に、道明寺は「安珍清姫」の絵説き説法で有名だが、宝仏殿の仏像群は大変充実している。

時間に余裕を持って訪れることを勧める。「一聴一見の価値」は十分ある。

撮影 平成22年7月27日