きのうの夜~深夜にかけて我が家のBlu-rayレコーダーは大活躍でした。

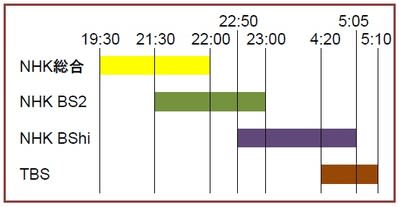

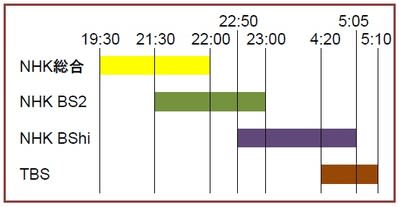

19:30~22:00がNHK総合、21:30~23:00がNHK BS2、22:50~29:05(今朝の5時)がNHK BShi、28:20~29:10(今朝の4:20~5:10)がTBSと、4つの番組を録画いたしました。

こうして並べて書いてみますと、昨夜の19:30から今朝の5:10までの10時間弱 、レコーダーは延々と録画を続けていて、しかも、ものの見事に4つの番組が重なりあっています。

、レコーダーは延々と録画を続けていて、しかも、ものの見事に4つの番組が重なりあっています。

図示するとこんな感じ。

いやぁ~、ダブルチューナーが威力を発揮していますなぁ。

Blu-rayレコーダーを買うときにはあまり意識していませんでしたが、結構ダブルチューナーにお世話になる機会があります。さすがに、昨夜~今朝にかけてのような状況は初めてですが…。

それにしても昨夜のTV放送はスペシャル でした。

でした。

今朝早くのTBS「落語研究会」は通常の番組(それでも毎月第三土曜日の超深夜=翌日曜日の早朝の月イチ)でしたが、他の3つの番組は揃ってスペシャル

まず、19:30~22:00のNHK総合は「第42回 思い出のメロディー」。

演歌とアイドル系は聴かない私が「思い出のメロディー」を録画したのには深ぁ~い理由があります。

昔、私が大好きでアルバムを買い集めたり、何度もコンサートに行った八神純子さんが出演されるというのですから、こりゃ、もう、録画するしかないでしょ 。

。

今朝になってから録画を観ました。八神さんが歌ったのは「みずいろの雨」と「パープル・タウン」の2曲。

八神さんは昔とさほど変わっていませんでした。さすがに「おばさん 」になりましたが、雰囲気も、きれいな声も、歌のうまさも、ヤマハのエレピも…(サンバホイッスルはぶら下げていなかったような…

」になりましたが、雰囲気も、きれいな声も、歌のうまさも、ヤマハのエレピも…(サンバホイッスルはぶら下げていなかったような… )

)

ただ、同じ2曲を聴くならば、「思い出は美しすぎて」と「夢見る頃を過ぎても」が聴きたかったな…。

ちなみに、昨日歌っていた「パープル・タウン」は、MISIAの「Shining Star 」で

」で

紫色の都会の空も 見えない星を隠しているの

の部分を聴くたびに、この曲を連想してしまいます。

次の、21:30~23:00のNHK BS2は言わずと知れた「MISIA 星空のライヴ~音楽と生物多様性~」。

放映された曲数が少ないとか、自然の風景だけのシーンが多すぎる、といったご不満をお持ちの方もいらっしゃるでしょうけれど、ライヴの完全版は10月末に発売されるライヴDVD (Blu-rayディスクの発売は11月3日)を待てば良いわけですし、私としては大満足

(Blu-rayディスクの発売は11月3日)を待てば良いわけですし、私としては大満足 といっても良いデキだったと思います。

といっても良いデキだったと思います。

どの画面もきれいで、特に自然の中のMISIAの表情が生き生きとしていて大変によござんした

ドキっ としたのは、番組のおしまい近くのC.W.ニコルさんとの会話の中で、MISIAが「日本には八百万(やおよろず)の神々がいて、自然の中に神様がいるという…」と語っていたこと。

としたのは、番組のおしまい近くのC.W.ニコルさんとの会話の中で、MISIAが「日本には八百万(やおよろず)の神々がいて、自然の中に神様がいるという…」と語っていたこと。

というのも、つい先日、私は偶然にも「八百万の神」を信じている日本人のものの考え方に思いをはせていたのですよ。

一神教を信じる人たちから見れば、日本人の宗教観は何とも無節操と思えるでしょうけれど、そんな無節操さは寛容につながるだろうし、あらゆるものに神の存在を感じること(使い古した道具を供養したり、漁師さんが獲物の供養塔を建てたりすることはその表れでしょう)はエコにつながっていくのではないかと思っています。

ところで、番組を見終えて、サブタイトル「音楽と生物多様性」を考えてみますと、どちらも「Harmony」に行き着くように思えてきました。

そういえば、コミック「のだめカンタービレ」(#16)で、ル・マルレ・オーケストラのコンマス、シモンさんが、

音楽の本質は「調和」にあるのだ

それを表現するのが真の「音楽家」なんだ

と言っていて、このことをのだめから聞いた千秋が例によって理屈っぽく、

本来 音楽(ムジカ)とは調和の根本原理そのものを指していて

理論的に調和の真理を研究することが「音楽」だった

中世では その音楽理論を熟知して「理性の力によって作品全体に対し入念に音楽を判断できる人」を「音楽家(ムジクス)」といって

ただ音を歌ったり演奏したりする人を「歌い手(カントル)」といった

「カンタービレ」の語源だよ

と語り、さりげなくこの傑作コミックスの核心 にふれていましたっけ。

にふれていましたっけ。

このシーンは映画「のだめカンタービレ 最終楽章 前編」にも登場して、かなぁ~り良い場面でした。

一方、生物多様性とHarmonyの関係について考える時、思い出すのは、昔読んだコンラート・ローレンツの「ソロモンの指環」に出てくる「アクアリウム」です。

この「アクアリウム」は、水槽に適度の量の底砂を敷き、適度の量の水草を植え、適度の量の生物を入れれば、水を濾過したり入れ換えたりしなくても、常に水はきれいに保たれるという魔法の水槽です。

砂に生息する微生物、水草、生物が微妙なバランス(=Harmony)の上で環境を保ち続けるのだそうな。この微妙なバランスが崩れれば、環境が破壊され、最後には水槽の水は「肉汁と化す 」のだとか。

」のだとか。

ここでまたまた話が発展して思い出すのが、大阪万博のテーマ「人類の進歩と調和」(TV番組「金曜ロードショー」で「20世紀少年<第2章>最後の希望」を観ました)。

1970年当時には「人類の進歩と調和」に対して違和感はなかったでしょうが(悲しいことながら「人類の調和」は永遠のテーマかもしれません… )、今にして思えば、「人類と自然との調和」がなければ「人類の進歩」はありえない気がします。

)、今にして思えば、「人類と自然との調和」がなければ「人類の進歩」はありえない気がします。

なんとも話が長く、拡散してきました。

で、「MISIA 星空のライヴ~音楽と生物多様性~」用につくったレーベルです。

つくったはよいのですが、Blu-rayディスクに落とそうとしてみますと、普通の片面1層 25GBの容量ですと、この1時間半の番組だけだと、容量の40%にも足りません。

つくったはよいのですが、Blu-rayディスクに落とそうとしてみますと、普通の片面1層 25GBの容量ですと、この1時間半の番組だけだと、容量の40%にも足りません。

何とも悲しきSD画質のNHK BS2…。

そこで、思いつきました。

未だにBlu-rayレコーダーのHDDに入れたままになっている「MISIA Live for Africa ~アフリカのためにできること」(2008年7月放映)も一緒にBlu-rayディスクに入れてしまったらどうかと…。

これを一緒にダビングしても、ディスク容量の80%未満です。

そんなわけで、もう1種類、レーベルをつくりました。

ちなみに、うちのBlu-rayレコーダーは「取り急ぎ『MISIA Live for Africa ~アフリカのためにできること』を録画するため」に買ったようなものです、ハイ。

最後の22:50~29:05(今朝の5時)のNHK BShiは、NHKが「世界初のTV生中継 」と力が入っていたバイロイト音楽祭の楽劇「ワルキューレ」。

」と力が入っていたバイロイト音楽祭の楽劇「ワルキューレ」。

こちらは、録画したものを幕ごとに分割した上で、Blu-rayディスクにダビングしようとしたところ、長すぎて片面2層 50GBのディスクにも入りません。

そりゃそうです。

本編が3幕合計で約4時間、そして、幕間が1時間×2回と、全部で6時間ですから。

幕間の長さにも驚きますが、夕方5時から始まって、終演は夜の11時ですぞ。

演奏者や出演者も大変でしょうけれど、観客も大変です。

しかも、「ワルキューレ(ヴァルキューレだと私は思う)」は「序夜と3日間のための舞台祝典劇:ニーベルングの指環」の「第1夜」でしかありません。

「ニーベルングの指環」を構成する「序夜:ラインの黄金」「第1夜:ワルキューレ」「第2夜:ジークフリート」「第3夜:神々の黄昏」を通せば、本編だけで15時間 もかかるRichard Wager畢生のハイパー・ウルトラ超大作です。

もかかるRichard Wager畢生のハイパー・ウルトラ超大作です。

Wager嫌いの人やクラシック音楽嫌いの人には絶好の「拷問具」や「刑」になるかもしれません。

居眠りなんかできないでしょうしネ、音量がでかすぎて…

「被告に『ニーベルングの指環』全編の鑑賞を命ずる 」

」

「御奉行様ぁ~、それだけはご勘弁を 」 とか…

」 とか…

冗談はさておき、Blu-rayディスク 用のレーベルをつくりました。

用のレーベルをつくりました。

3月18日の記事「ワーグナーは大音響に限る・・・・か?」に載せた「ニュルンベルクのマイスタージンガー」のレーベルとうり二つですなぁ。

仕方がありません。どちらもバイロイト音楽祭での収録番組ですから…

でも、一応、差別化を図るべく、「ワルキューレに扮したのだめ」を入れてみました

ディスクにダビングしたはよいけれど、いつ観ることになるのでしょうか?

というのが正直なところです。

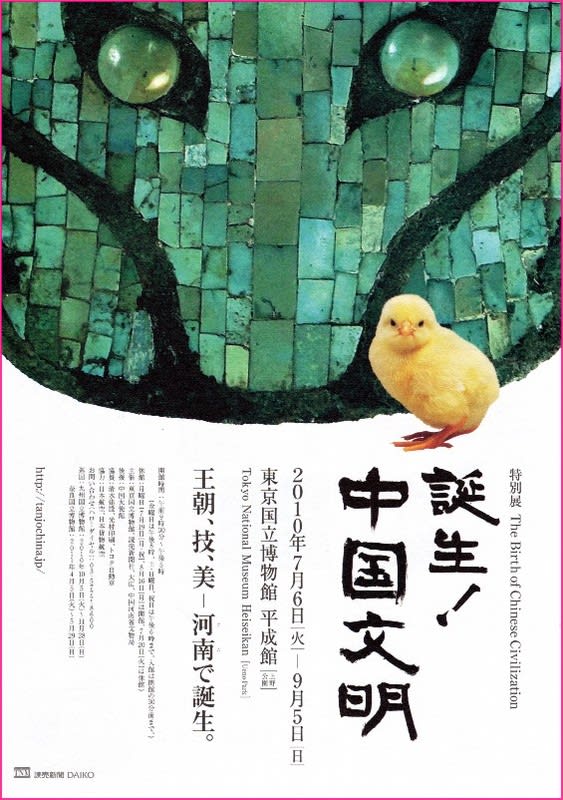

というのが正直なところです。 」と、まさしく中国四千年の歴史をさかのぼっているわけですが、困ったことに、私、中国最古の遺物の主流をなす青銅器って、あんまり好きじゃないのですよ…

」と、まさしく中国四千年の歴史をさかのぼっているわけですが、困ったことに、私、中国最古の遺物の主流をなす青銅器って、あんまり好きじゃないのですよ…

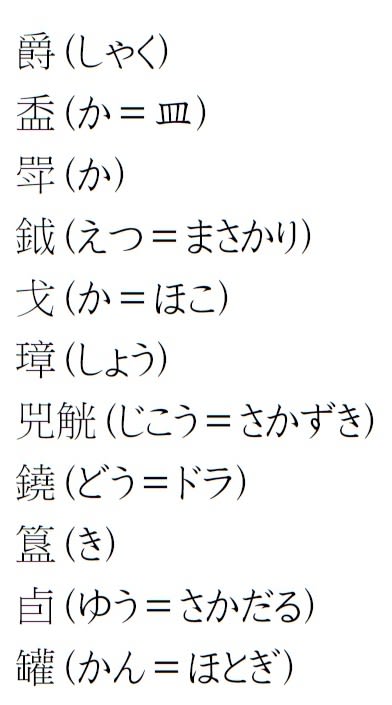

まず、出品作品の名前(一般名詞)の難しさ、漢字の難しさです。

まず、出品作品の名前(一般名詞)の難しさ、漢字の難しさです。 図録

図録 を買っていませんし…

を買っていませんし…

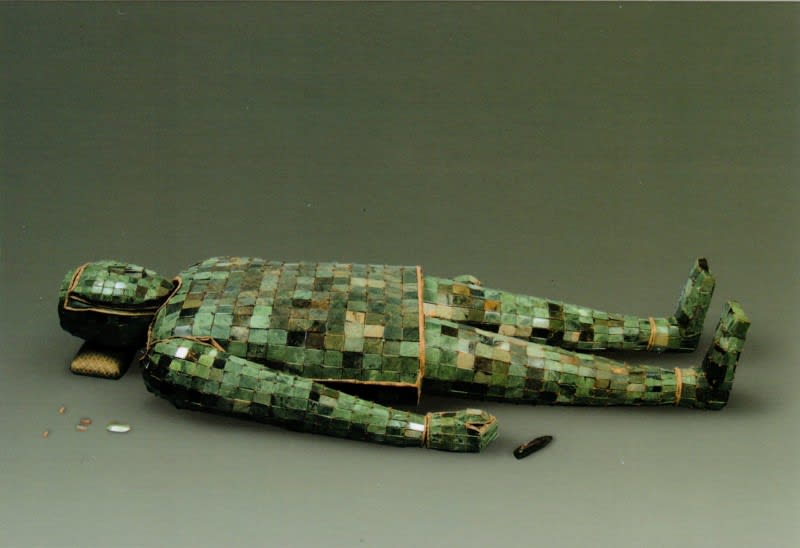

腐敗を防ぐと信じられていた「玉(ぎょく)」を金糸でつなぎ合わせた豪華な「死装束」です。

腐敗を防ぐと信じられていた「玉(ぎょく)」を金糸でつなぎ合わせた豪華な「死装束」です。 )の動物紋飾板(16.5×10cmほどの大きさ)や、北宋(11~12世紀)の金製アクセサリー(7×5cmほど)の緻密な細工が見事でした。

)の動物紋飾板(16.5×10cmほどの大きさ)や、北宋(11~12世紀)の金製アクセサリー(7×5cmほど)の緻密な細工が見事でした。 」とまではお薦めする気にはなれません。

」とまではお薦めする気にはなれません。

を飲みながら一服

を飲みながら一服 していました(ここは

していました(ここは )。

)。 の猛暑の中、木陰が心地よい

の猛暑の中、木陰が心地よい

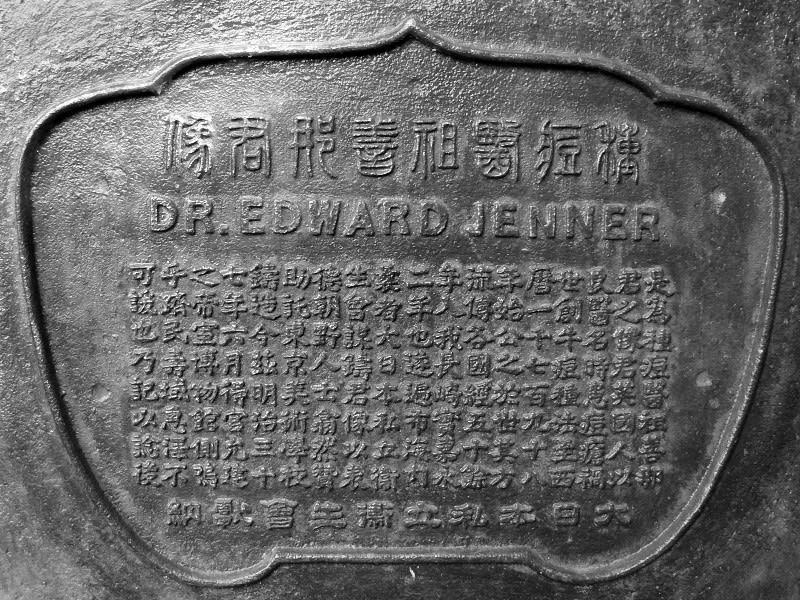

」に多大な貢献をされたジェンナーさんですから、銅像を建てて顕彰することに何の不思議も不満もありません。

」に多大な貢献をされたジェンナーさんですから、銅像を建てて顕彰することに何の不思議も不満もありません。 です。

です。

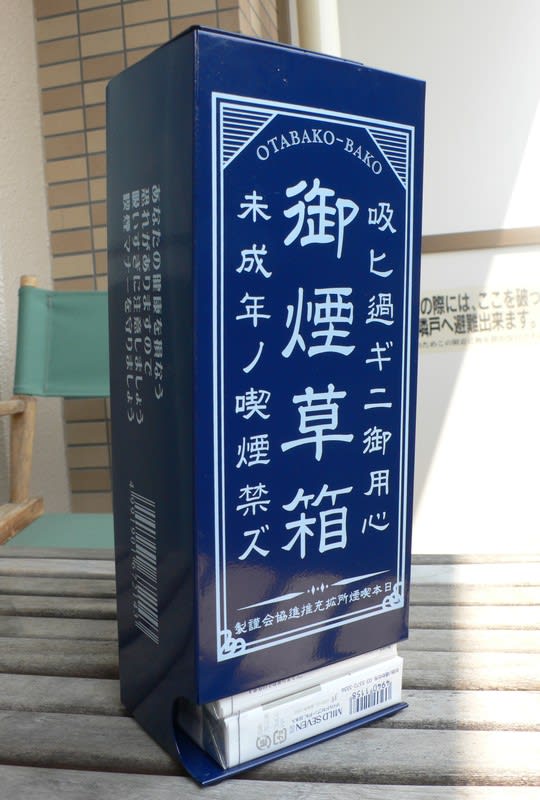

)、改行位置はそのままに「清書」しますと、こんなです。旧字は新字に改めました。

)、改行位置はそのままに「清書」しますと、こんなです。旧字は新字に改めました。

それから、■の字が読めません。「衣」の上に二つか三つのパーツが三角形に乗っかった文字のようですが、結局判りませんでした。

それから、■の字が読めません。「衣」の上に二つか三つのパーツが三角形に乗っかった文字のようですが、結局判りませんでした。

つづき:2010/08/31

つづき:2010/08/31

してしまう仏像(?)があります。

してしまう仏像(?)があります。 それは、「

それは、「 641年:山田寺の整地開始

641年:山田寺の整地開始 643年:山田寺金堂の建立開始

643年:山田寺金堂の建立開始 678年:丈六仏を鋳造

678年:丈六仏を鋳造 685年:丈六仏(薬師如来像)開眼

685年:丈六仏(薬師如来像)開眼 1187年:薬師如来像が興福寺へ引っ越し

1187年:薬師如来像が興福寺へ引っ越し 1411年:興福寺東金堂が火災、

1411年:興福寺東金堂が火災、 1415年:興福寺東金堂が再建

1415年:興福寺東金堂が再建 1937年:興福寺東金堂本尊の

1937年:興福寺東金堂本尊の

した

した を拝借して着替え

を拝借して着替え をして、ちょっと遅い昼食

をして、ちょっと遅い昼食 を摂った後、新幹線

を摂った後、新幹線 で帰ってきました。

で帰ってきました。 を流したんでしょうかねぇ…。

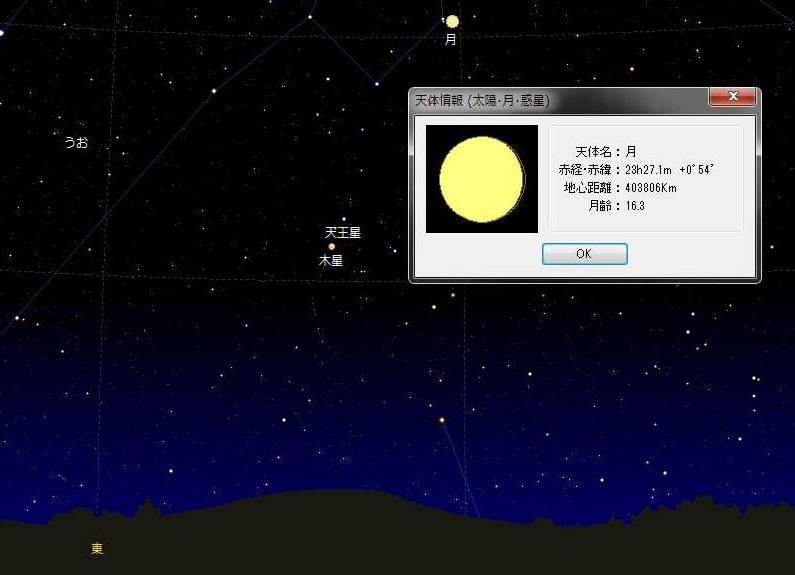

を流したんでしょうかねぇ…。 の窓から東の空にきれいな「

の窓から東の空にきれいな「 」が見えました。

」が見えました。

であります。

であります。

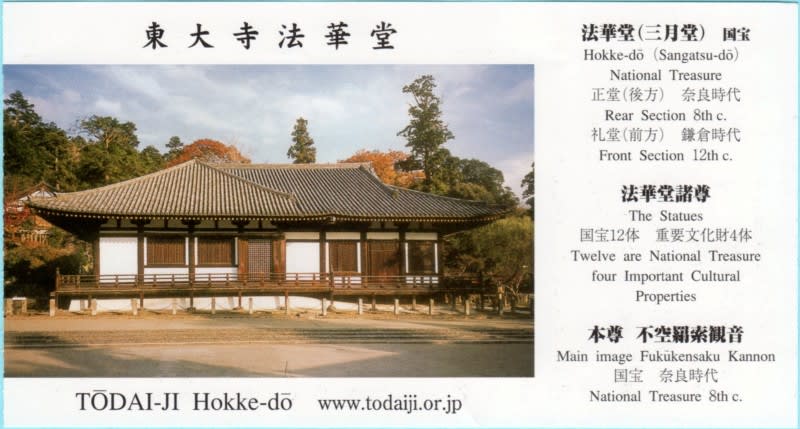

」スポットの訪問記です。

」スポットの訪問記です。 を聴きながら

を聴きながら でした。

でした。

」みたいな名前の

」みたいな名前の

でお礼申し上げましたが、改めてこの場で

でお礼申し上げましたが、改めてこの場で が。

が。

して乾かし、帰宅後に刃の交換にとりかかりました。

して乾かし、帰宅後に刃の交換にとりかかりました。

」と毒づいたのでありました。なんとも情けない…

」と毒づいたのでありました。なんとも情けない…

をチェックアウトした私は、朝からカンカン照り

をチェックアウトした私は、朝からカンカン照り

になっていませんでした

になっていませんでした

」になりましたが、雰囲気も、きれいな声も、歌のうまさも、ヤマハのエレピも…(

」になりましたが、雰囲気も、きれいな声も、歌のうまさも、ヤマハのエレピも…(

![20世紀少年(第2章) 最後の希望 通常版 [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51ta%2BOaSUiL._SL75_.jpg)

つくったはよいのですが、Blu-rayディスクに落とそうとしてみますと、普通の片面1層 25GBの容量ですと、この1時間半の番組だけだと、容量の40%にも足りません。

つくったはよいのですが、Blu-rayディスクに落とそうとしてみますと、普通の片面1層 25GBの容量ですと、この1時間半の番組だけだと、容量の40%にも足りません。