きょうは青空が広がって気温も上がり 、これは出かけねば

、これは出かけねば ということで、東京都心に行ってきました。

ということで、東京都心に行ってきました。

目的は3つありまして、

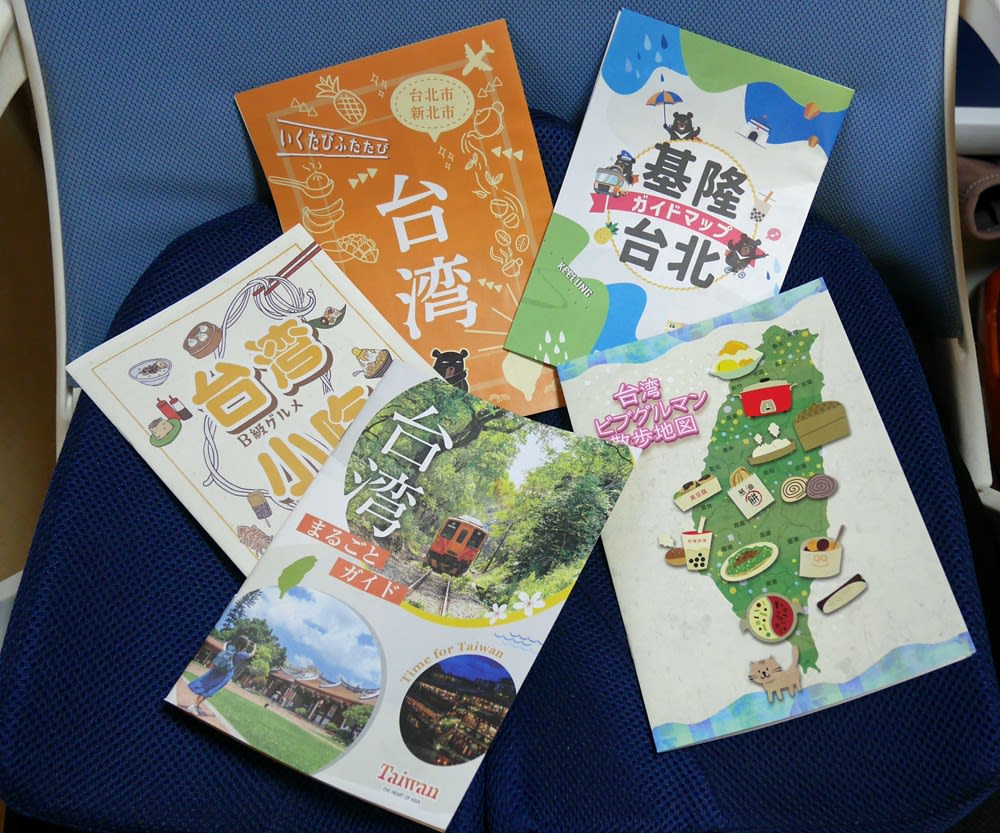

台湾観光協会東京事務所で台湾の観光資料

台湾観光協会東京事務所で台湾の観光資料 を収集

を収集 和光ビルのディスプレイ見物

和光ビルのディスプレイ見物 皇居・乾(いぬい)通りの一般公開に参加

皇居・乾(いぬい)通りの一般公開に参加

でした。 は来週木曜日

は来週木曜日 に迫った台北遠征に向けての準備の一環で、

に迫った台北遠征に向けての準備の一環で、

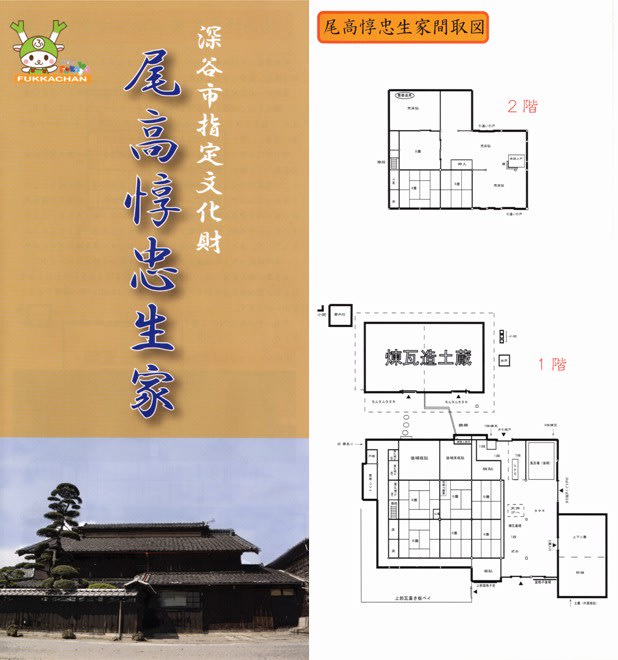

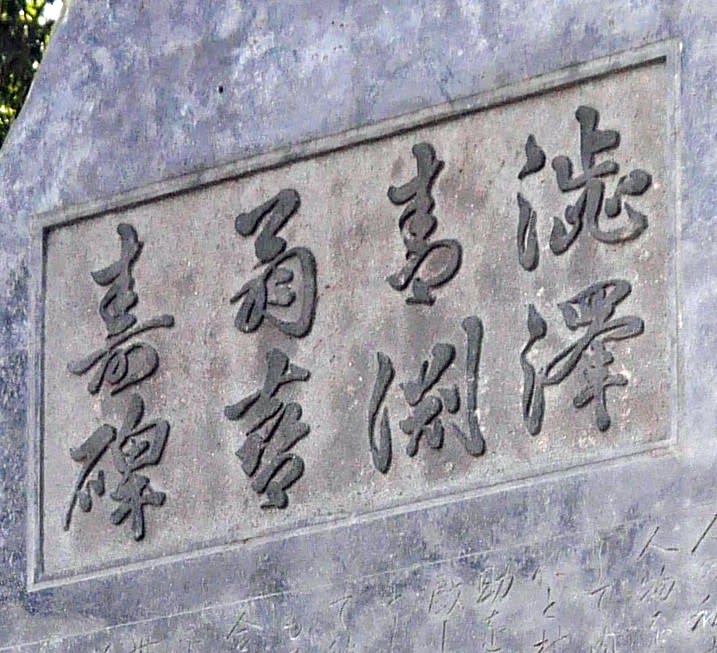

は今週土曜日に放送されるテレビ朝日ドラマプレミアム「黄金の刻」の記念ディスプレイを見てこようという算段。

は今週土曜日に放送されるテレビ朝日ドラマプレミアム「黄金の刻」の記念ディスプレイを見てこようという算段。

そして、銀座で昼食 を摂った後(小籠包が美味しかった

を摂った後(小籠包が美味しかった )、

)、

この記事のメイン、皇居を目指しました。

私が皇居・乾通りを歩くのは、2018年3月25日(記事)、大嘗宮の見学も兼ねた2019年12月3日(記事)以来、3度目です。

過去2回に比べて、人出はかなり少なく、行列を作ることなく、坂下門に至りました。

暖冬だったわりには、3月に入ってから寒い日が多く、サクラ の開花が遅れていることが大きいのでしょうねぇ

の開花が遅れていることが大きいのでしょうねぇ

実際、今回とほぼ同じタイミングで出かけた2018年のときと比べても、今回は、咲いているサクラはごくわずかでした。

実際、今回とほぼ同じタイミングで出かけた2018年のときと比べても、今回は、咲いているサクラはごくわずかでした。

皇居内には、様々な品種のサクラが植えられているので、早咲きの品種なら、咲いていたりするわけです。

そんな中、「私が主役よ 」とばかりに咲き誇っていたのがツバキでした。

」とばかりに咲き誇っていたのがツバキでした。

過去2回の「乾通りの一般公開」では、途中から、「 西桔橋(にしはねばし)から本丸に登る」と「

西桔橋(にしはねばし)から本丸に登る」と「 乾門(いぬいもん)から退場(下城)する」の2コースを選べたのですが、今回は西桔橋は閉鎖

乾門(いぬいもん)から退場(下城)する」の2コースを選べたのですが、今回は西桔橋は閉鎖 されていて、「

されていて、「 乾門から退場(下城)する」の一択でした。

乾門から退場(下城)する」の一択でした。

どうしてなんだろうな…

でも、本丸にも行ってみたい人は、乾門からすぐの北桔橋(きたはねばし)を渡れば天守台の裏手に出られるわけですから問題は小さい

でもでも、西桔橋を渡って急坂を登る経験はそんなにできることではないだけに、ちょっともったいない気がしないでもありませんでした。

さて、終盤になって、咲いているサクラ が目につくようになってきました。

が目につくようになってきました。

ベニシダレザクラとか、

ヨウコウ(陽光)とか、

コシノヒガンザクラとか…。

この「コシノヒガンザクラ」という品種名は、コシノさんという人が発見したからというのではなく 、「越の国・富山に自生している彼岸桜」という意味らしいです。

、「越の国・富山に自生している彼岸桜」という意味らしいです。

と、ほとんどの人たちが上 を眺めている

を眺めている のに、一人だけしゃがみ込んで地面

のに、一人だけしゃがみ込んで地面 を見つめている少年がいました。

を見つめている少年がいました。

いったい彼は何を見ている のだろうかと思ったら、小さな小さな花が咲いていました

のだろうかと思ったら、小さな小さな花が咲いていました

PictureThisで調べると、これは「オオイヌノフグリ」なる珍妙な名前を持つ「侵入生物」でした

こんな名前を付けられた植物を不憫 に思うと同時に、他の人とまったく違うものに興味を持って観察

に思うと同時に、他の人とまったく違うものに興味を持って観察 するこの少年に感心

するこの少年に感心 しました。

しました。

なんか凄い

ということで、終点・乾門から娑婆に戻りました。

ここで、この乾門について、この記事を書く過程で知ったトリビアをご披露いたしましょう

私、江戸城の「乾(北西)の方角」にあるからそういう名前なんだろうな と漠然と考えていたのですが、実はこの門、江戸城時代には無かったんだそうな

と漠然と考えていたのですが、実はこの門、江戸城時代には無かったんだそうな

こちらのサイトによれば、

この門はもともと坂下門の内側にあった「西の丸裏門(西丸裏門)」ですが、1888年(明治21年)の明治宮殿造営に際して現在の場所に移設し、黒の薬医門形式の門に改築したそうです。

皇居から見て乾(いぬい)の方角にあるため、乾門と名づけられました。

だそうな

考えてみれば、江戸城の門は数多くあるものの、「方角」の名前がついている門は「乾門」だけだ

江戸城では珍しく、高麗門と櫓門とで枡形を構成するつくりになっていないことは気になっていましたけれど(現在の坂下門は、明治期に高麗門や橋が取り壊され、櫓門が90°向きを変えて移築されたことは知っていました)、まさかこんな事実があったなんてねぇ

こうして「皇居・乾通りの一般公開」を体験し終えた私は、どこに立ち寄ることも無く、竹橋駅から東西線 に乗って帰路につきました。

に乗って帰路につきました。

そうそう、竹橋門跡では菜の花がどわぁ っと咲いていて、ここは春でした。

っと咲いていて、ここは春でした。

「ここは春でした」じゃない

乾通りのヤナギも新緑がきれい

乾通りのヤナギも新緑がきれい で、春を感じさせてくれてたのでした

で、春を感じさせてくれてたのでした

それにしても今年は、近年稀なほどサクラ の開花が遅いですなぁ。

の開花が遅いですなぁ。

ここ数年は、各地の「さくら祭り」が開催される頃には葉桜だったことが多かったのに…。

私の今年の花見は、台湾遠征から帰ってきてからですな

なお、「乾通りの一般公開」はこんどの日曜日(3月31日)までですから、咲き誇る乾通りのサクラ を愛でるのは無理っぽい

を愛でるのは無理っぽい

「サクラの時期が終わるまで一般公開を延長してくれたらいいのに 」という声があるかもしれませんが、警備や場内整理・案内に費やされているマンパワー

」という声があるかもしれませんが、警備や場内整理・案内に費やされているマンパワー は相当なもので、おいそれと延長できるものではないと実感します。

は相当なもので、おいそれと延長できるものではないと実感します。

まぁ、こんな年もありますよ

【追記】私の愛読書「鳥瞰イラストでよみがえる歴史の舞台」 に載っている江戸時代の江戸城のイラストを見たら、現在の乾門がある場所には、確かに門は無く、代わって「上覧所」という建物がありました。

に載っている江戸時代の江戸城のイラストを見たら、現在の乾門がある場所には、確かに門は無く、代わって「上覧所」という建物がありました。

千代田区のサイトによれば、

この場所には主に将軍が物事を見物する「上覧所」と呼ばれる施設がありました。旗本たちが日ごろの武芸鍛錬の成果を将軍に披露したり、「天下祭」と呼ばれる山王社(現在の日枝神社)と神田明神(神田神社)の祭礼行列もここに立ち寄りました。

だそうです。(2024/03/28 21:00)

をしました。

をしました。

をトリミングして、

をトリミングして、

が

が

となっています。

となっています。 って感じです。

って感じです。

で見たのですが、小雨

で見たのですが、小雨 が降る中、各竿燈会の代表者たちが

が降る中、各竿燈会の代表者たちが

の

の

で、竿燈の演技が

で、竿燈の演技が

が浮かんでいました。

が浮かんでいました。 ました。

ました。

と思ったところで、まつり

と思ったところで、まつり

つづき:

つづき:

してきました。

してきました。

で、そして、横手付近からは

で、そして、横手付近からは

したのでありました。

したのでありました。 にしてきて

にしてきて

でした。

でした。

があるのですが、

があるのですが、 しました。

しました。

実際のところ、どうなんでしょ…

実際のところ、どうなんでしょ…

毎に停められながらも、比較的

毎に停められながらも、比較的 に遭遇して迂回したときの

に遭遇して迂回したときの

を摂って、その後ちょっと

を摂って、その後ちょっと

は

は

の

の

「電気館」

「電気館」

していた

していた

しながら順番を待ちました。

しながら順番を待ちました。